官方消息

本店已登錄為TabeLog店家會員。本店相關營業資訊,是由店家人員所公佈。

- 最近的車站:

- 類別:

- 預算:

-

- 定期休息日:

- 星期天

網上預約

關閉

ワインと正統派日本料理の見事なコラボ

遅ればせながら8か月ほど前に訪問したときの記録。まだリニューアル前のことである。

頂いたお料理は以下のとおり。

◯蕗の薹豆腐。素揚げにした蕗の薹を胡麻豆腐の中にに入れて練り上げたもの。もう一つは富山のホタルイカ。蒸したものを甘辛いタレに潜らせたもの。

◯タイラガイにそら豆のスリ流しを掛けたもの。

◯お椀はハマグリとタケノコ。ハリウド(針状にしたウド)が添えられていた。

◯お造り一つ目は塩〆のアマダイ、ウニ、そしてハナワサビ。

◯お造り二つ目はタイの滋味漬け。こちらのスペシャリテ(詳細は後掲ご参照)

◯八寸。カラスミ大根、鰻の八幡巻き、カリフラワーの甘酢漬け、芽キャベツのお浸し(その上に胡桃の白和え)、水菜と油揚げのお浸し、イイダコの白扇揚げ

◯焼き物は香川のオリーブ牛。今年初だった花山椒。タケノコ、菜の花辛子和え、新玉葱の甘酢漬け、桜塩。

◯炊き合わせはタイのお頭。日本酒だけで炊き薄口醤油だけで味を整えたもの。鯛の子、フキ、ワラビと一緒に。

◯〆のご飯は白米。一緒にいただいたものはアワビの摺り下ろし、カツオのヅケに福井の山ウニと刻み葱を合わせたものをちょんと乗せたもの。そして(具材を忘れてしまったのだが)卵綴じを掛けて。

◯デザートはイチゴと道明寺。

◯お抹茶

ドリンクは下記のとおり。

◯グラスシャンパンはマルゲのシャーマン・ロゼ2018年

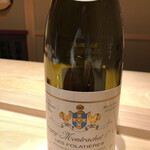

◯ボトルワインはボノー・ド・マルトレイのコルトン・シャルルマーニュ1997年。

初訪は2017年10月。以下はベース投稿。

+++

こちらのお店はオーナーソムリエの飛田さんが料理長の石田さんとタッグを組んで展開するワインと正統派日本料理のお店。飛田さんはかの名店オストラルでソムリエとして活躍された後に岸本シェフと共にランベリーを立ち上げられた方。石田さんはかの徳島の名店・青柳で15年にわたる修行をされてきた方(石田さんと小十・奥田氏と龍吟・山本氏とは兄弟弟子である)。飛田さんも石田さんも小十で働かれ、奥田氏がパリにお店を出したときにはそこで協働されていたご関係。お二人で協力し合いながらメニューを考えたりなどしているという感じが伝わってくる。2023年夏に内装を一新した。

こちらのお料理は、日本料理の枠を決してはみ出すことなく、それでいて、ワインに寄せるためにとてもマクロな世界で創意工夫と研究を重ねておられる。食材は調味料まで含めて国産のものしか使わないし、見た目はまったく正統派な日本料理だし、その印象は料理を口にしたときにも変わらない。しかし、実は創意工夫に満ち溢れている。気づいてもらえないかもしれないレベルでの工夫をするというところが奥ゆかし過ぎる。

お造り・・・魚を切っただけで出すというスタイル(それが悪いとは少しも思っていないので誤解なきよう)ではない。たとえば、マグロひとつとっても塩で〆たものに一仕事した菊花を加えて三杯酢を掛けたり。夏にでてきたメジマグロの昆布締めは、口当たりはサッパリながら後味にねっとりとした食感が残ってとても満足感の高い逸品になっていた。

鯛・・・青柳ご出身だけあって鯛がとてもお得意だ。鯛の滋味漬けは秋の逸品。見た目は濃い醤油味かと思うのだけど、鯛出汁2:醤油1という配合割合で、実は飲めるほどに上品な醤油出汁がお見事。また、脂がのりはじめる夏から初秋、塩を振って〆た鯛にたっぷりの山葵を乗せたものも美味。酢橘をたっぷりと絞ると塩と山葵がいい感じに調和される。春には鯛煮麺のお碗。鯛の香り満載の出汁としっとりめに仕上げられた鯛と一緒に頂く。

自分が勝手にスペシャリテとして認定しているお料理もいくつかある。

春先の鶉饅頭・・・中には鶉のミンチ、タケノコ、ゴボウ、にんじん、そしてアクセントで上にちょんとワサビ。

夏の子持ち鮎ご飯・・・まずはそのままいただき、2杯目・3杯目は身を解した後に残った鮎の骨をベースにした出汁を掛けていただくと大満足。

松茸ごはん・・・昆布や鰹を使わない。松茸に塩を振って浸透圧で出てくる水分を出汁に使うので、松茸の味と香りがストレートに伝わってくる。そのままでも美味しいが、柚子を軽く振って頂くと輪郭が少しハッキリする感じになってなお良い。

お肉料理も最後の炊き合わせの前に必ず出てくる。牛肉しゃぶしゃぶの白味噌仕立ては上品な白味噌の甘味が素晴らしい。赤酢のご飯との相性バッチリな牛肉の飯蒸しも美味だ。

2022年から最後のお食事の趣向を少し変えられた。ざっくりいうと三部構成。まずは蕎麦の実で作った雑炊。その次が白米と何らかのおかず(鯛の滋味漬けだったり鯛の胡麻ダレ掛けだったり)、そして最後に卵とじ掛けご飯(豆腐の卵とじだったり、煮穴子と牛蒡の卵とじだったり)。

アルコールはワインや日本酒をはじめとして幅広く取り扱う。飛田さんは豊富な知識をお持ちであるだけに料理と合わせるペアリングも素晴らしい。自分はいつもボトルでワインを頼むので一貫してペアリングというわけではないため、その真骨頂までは経験していないかもしれないが、ボトルで頼んだワインを飲みつつ合間に挟んでもらうグラスワインのチョイスのセンスがとてもいいし、知らないワインに出会うことがとても多くて勉強になる。

ワインと正統派日本料理の見事なコラボ

伺ったのは2023年3月末。半年ほど前の訪問ですし、いまは新装開店しているので、時機に遅れた投稿ですがご容赦を。

この日に頂いたお料理は以下のとおり。

◯蕗の薹豆腐とホタルイカ。前者は素揚げにしたホタルイカを胡麻豆腐のなかに練り上げたもの。後者は茹でたホタルイカを甘酢タレ(だったか?)に潜らせてお味をつけたもの。

◯平貝にソラマメスリ流しを掛けたもの。調味料は塩しか使っていないとおっしゃっていた。

◯お椀はハマグリが主役。ウドを針のように細く切った針ウド、熊本の筍が付け合わせ。ハマグリは焼いて火を通したものだが、焼いてあるとはいえ新鮮でプリップリの食感

◯お造り1皿目。アマダイの塩〆、北海道のウニ、そして初春ならではの花ワサビ。信楽焼の織部の器。

◯お造り2皿目はこちらのスペシャリテ、鯛の滋味漬け。相変わらず美味。

◯八寸は、カラスミ大根、鰻の八幡巻き、カリフラワーの甘酢漬け、胡桃の白和えを芽キャベツのお浸しに乗せたもの、水菜と油揚げのお浸し、イイダコの白扇揚げ

◯肉料理は牛肉と今年初の花山椒。香川県のオリーブ牛なるもののマルシンを桜の葉で一晩包んで塩釜焼きにしたもの。しっとりとした食感。タケノコ、菜の花の辛子和え、新玉ねぎの甘酢漬け。桜塩。

◯炊き合わせは鯛のカマの酒蒸し、鯛の子、蕗、わらび。

◯ご飯は白米。秋田のヒノヒカリ。おかずはカツオの漬けに山ウニを乗せたもの、鮑のすりおろし、そして卵綴じ。

◯和菓子と果物

◯お抹茶

飲み物は下記のとおり。

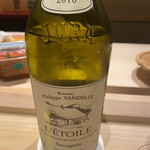

+グラスで、カゼ・ティボーのナチュレルマン

+ボトルで、ボノー・デュ・マルトレイのコルトン・シャルルマーニュ1997

初訪は2017年10月。以下はベース投稿。

+++

こちらのお店はオーナーソムリエの飛田さんが料理長の石田さんとタッグを組んで展開するワインと正統派日本料理のお店。飛田さんはかの名店オストラルでソムリエとして活躍された後に岸本シェフと共にランベリーを立ち上げられた方。石田さんはかの徳島の名店・青柳で15年にわたる修行をされてきた方(石田さんと小十・奥田氏と龍吟・山本氏とは兄弟弟子である)。飛田さんも石田さんも小十で働かれ、奥田氏がパリにお店を出したときにはそこで協働されていたご関係。お二人で協力し合いながらメニューを考えたりなどしているという感じが伝わってくる。

こちらのお料理は、日本料理の枠を決してはみ出ることなく、それでいて、ワインに寄せるためにとてもマクロな世界で創意工夫と研究を重ねておられる。食材は調味料まで含めて国産のものしか使わないし、見た目はまったく正統派な日本料理だし、その印象は料理を口にしたときにも変わらない。しかし、実は創意工夫に満ち溢れている。気づいてもらえないかもしれないレベルでの工夫をするというところが奥ゆかし過ぎる。

お造り・・・魚を切っただけで出すというスタイル(それが悪いとは少しも思っていないので誤解なきよう)ではない。たとえば、マグロひとつとっても塩で〆たものに一仕事した菊花を加えて三杯酢を掛けたり。夏にでてきたメジマグロの昆布締めは、口当たりはサッパリながら後味にねっとりとした食感が残ってとても満足感の高い逸品になっていた。

鯛・・・青柳ご出身だけあって鯛がとてもお得意だ。鯛の滋味漬けは秋の逸品。見た目は濃い醤油味かと思うのだけど、鯛出汁2:醤油1という配合割合で、実は飲めるほどに上品な醤油出汁がお見事。また、脂がのりはじめる夏から初秋、塩を振って〆た鯛にたっぷりの山葵を乗せたものも美味。酢橘をたっぷりと絞ると塩と山葵がいい感じに調和される。春には鯛煮麺のお碗。鯛の香り満載の出汁としっとりめに仕上げられた鯛と一緒に頂く。

自分が勝手にスペシャリテとして認定しているお料理もいくつかある。

春先の鶉饅頭・・・中には鶉のミンチ、タケノコ、ゴボウ、にんじん、そしてアクセントで上にちょんとワサビ。

夏の子持ち鮎ご飯・・・まずはそのままいただき、2杯目・3杯目は身を解した後に残った鮎の骨をベースにした出汁を掛けていただくと大満足。

松茸ごはん・・・昆布や鰹を使わない。松茸に塩を振って浸透圧で出てくる水分を出汁に使うので、松茸の味と香りがストレートに伝わってくる。そのままでも美味しいが、柚子を軽く振って頂くと輪郭が少しハッキリする感じになってなお良い。

お肉料理も最後の炊き合わせの前に必ず出てくる。牛肉しゃぶしゃぶの白味噌仕立ては上品な白味噌の甘味が素晴らしい。赤酢のご飯との相性バッチリな牛肉の飯蒸しも美味だ。

2022年から最後のお食事の趣向を少し変えられた。ざっくりいうと三部構成。まずは蕎麦の実で作った雑炊。その次が白米と何らかのおかず(鯛の滋味漬けだったり鯛の胡麻ダレ掛けだったり)、そして最後に卵とじ掛けご飯(豆腐の卵とじだったり、煮穴子と牛蒡の卵とじだったり)。

アルコールはワインや日本酒をはじめとして幅広く取り扱う。飛田さんは豊富な知識をお持ちであるだけに料理と合わせるペアリングも素晴らしい。自分はいつもボトルでワインを頼むので一貫してペアリングというわけではないため、その真骨頂までは経験していないかもしれないが、ボトルで頼んだワインを飲みつつ合間に挟んでもらうグラスワインのチョイスのセンスがとてもいいし、知らないワインに出会うことがとても多くて勉強になる。

ワインと正統派日本料理の見事なコラボ

2022年12月の訪問。この日はいつもよりインパクトのあるお料理が多かった。フグの白子の飯蒸し、炊いたアンキモの上にカラスミの味噌とジュレを掛けたもの、海老芋を使ったブリ寿司(温かいものと冷たいものの二つ)などが印象に残る。〆のご飯はフグの炊き込みご飯。もちろん卵を掛けたりして数杯頂いた。

ワインはブルゴーニュの白と赤をボトルで一本ずつ頂いた。

初訪は2017年10月。以下はベース投稿。

+++

こちらのお店はオーナーソムリエの飛田さんが料理長の石田さんとタッグを組んで展開するワインと正統派日本料理のお店。飛田さんはかの名店オストラルでソムリエとして活躍された後に岸本シェフと共にランベリーを立ち上げられた方。石田さんはかの徳島の名店・青柳で15年にわたる修行をされてきた方(石田さんと小十・奥田氏と龍吟・山本氏とは兄弟弟子である)。飛田さんも石田さんも小十で働かれ、奥田氏がパリにお店を出したときにはそこで協働されていたご関係。お二人で協力し合いながらメニューを考えたりなどしているという感じが伝わってくる。

こちらのお料理は、日本料理の枠を決してはみ出ることなく、それでいて、ワインに寄せるためにとてもマクロな世界で創意工夫と研究を重ねておられる。食材は調味料まで含めて国産のものしか使わないし、見た目はまったく正統派な日本料理だし、その印象は料理を口にしたときにも変わらない。しかし、実は創意工夫に満ち溢れている。気づいてもらえないかもしれないレベルでの工夫をするというところが奥ゆかし過ぎる。

お造り・・・魚を切っただけで出すというスタイル(それが悪いとは少しも思っていないので誤解なきよう)ではない。たとえば、マグロひとつとっても塩で〆たものに一仕事した菊花を加えて三杯酢を掛けたり。夏にでてきたメジマグロの昆布締めは、口当たりはサッパリながら後味にねっとりとした食感が残ってとても満足感の高い逸品になっていた。

鯛・・・青柳ご出身だけあって鯛がとてもお得意だ。鯛の滋味漬けは秋の逸品。見た目は濃い醤油味かと思うのだけど、鯛出汁2:醤油1という配合割合で、実は飲めるほどに上品な醤油出汁がお見事。また、脂がのりはじめる夏から初秋、塩を振って〆た鯛にたっぷりの山葵を乗せたものも美味。酢橘をたっぷりと絞ると塩と山葵がいい感じに調和される。春には鯛煮麺のお碗。鯛の香り満載の出汁としっとりめに仕上げられた鯛と一緒に頂く。

自分が勝手にスペシャリテとして認定しているお料理もいくつかある。

春先の鶉饅頭・・・中には鶉のミンチ、タケノコ、ゴボウ、にんじん、そしてアクセントで上にちょんとワサビ。

夏の子持ち鮎ご飯・・・まずはそのままいただき、2杯目・3杯目は身を解した後に残った鮎の骨をベースにした出汁を掛けていただくと大満足。

松茸ごはん・・・昆布や鰹を使わない。松茸に塩を振って浸透圧で出てくる水分を出汁に使うので、松茸の味と香りがストレートに伝わってくる。そのままでも美味しいが、柚子を軽く振って頂くと輪郭が少しハッキリする感じになってなお良い。

お肉料理も最後の炊き合わせの前に必ず出てくる。牛肉しゃぶしゃぶの白味噌仕立ては上品な白味噌の甘味が素晴らしい。赤酢のご飯との相性バッチリな牛肉の飯蒸しも美味だ。

2022年から最後のお食事の趣向を少し変えられた。ざっくりいうと三部構成。まずは蕎麦の実で作った雑炊。その次が白米と何らかのおかず(鯛の滋味漬けだったり鯛の胡麻ダレ掛けだったり)、そして最後に卵とじ掛けご飯(豆腐の卵とじだったり、煮穴子と牛蒡の卵とじだったり)。

アルコールはワインや日本酒をはじめとして幅広く取り扱う。飛田さんは豊富な知識をお持ちであるだけに料理と合わせるペアリングも素晴らしい。自分はいつもボトルでワインを頼むので一貫してペアリングというわけではないため、その真骨頂までは経験していないかもしれないが、ボトルで頼んだワインを飲みつつ合間に挟んでもらうグラスワインのチョイスのセンスがとてもいいし、知らないワインに出会うことがとても多くて勉強になる。

ワインと正統派日本料理の見事なコラボ

突然寒くなったこの日、ディナーで訪問。予約したのは2日前だったが無事に予約が取れた。このお店の予約がこんなに簡単に取れるというのが自分にはまったく理解できないが、人の好みはそれぞれだし。何はともあれ、1名での訪問である。カウンターは他に1人客と2名客、計4名でカウンターをゆったりと占拠。

松茸を使うのでお値段30,000円でお願いしますと事前にご連絡を頂いた。もちろん問題なし。

一杯目はいつもどおりシャンパンから。ドゥ・ヴノージュというメゾンのプランス・ブラン・ド・ブラン。随分とクラシックなボトルの形だと思ったら、実は歴史のあるメゾンだそうで。このプランスはちょっとお高いそうだが、飛田さんがこのメゾンのアンバサダーのような存在に就任されたのでグラスでも出せるようなお値段で仕入れることができるようだ。さすが飛田さんである。

この日のお料理一品目は松茸とイクラの茶碗蒸し。茶碗蒸しにイクラが乗せられているのだけど、その間に松茸をピューレにしたものが挟まれている感じ。松茸の香りも極端ではなくてバランスがいい感じ。

二品目は柿の器。中をくり抜いてあって、その中にハモ、柿、香茸、百合根、そして上に掛けられていたのは柿の摺流し。柿の摺流しは柿をペーストにして純米酢と醤油で味を整えたものとおっしゃっていた。これに合わせてドイツのリースリング。マーカス・モリトールのリースリング・ユルツィガー・ヴュルツガルテン・シュペートレーゼ・トロッケン2019年。

煮物椀はスッポンの真薯、粟麩、そしてショウゲンジ(?)というキノコ。綺麗なお味のお出汁。これに合わせてラトゥール・マルティラック2016年。

甘鯛の昆布締め、その上にウニ。手前にある梨二切れは極く軽〜く酢に通したもの。

この辺りでボトルでオーダーした赤ワイン。ジョセフ・ドルーアンのシャンボール・ミュジニー・プルミエクリュ1982年。状態が良くて感動的。

カツオのたたき。こちらのお店はどんな食材であっても切って出すだけということはなく何かしら一捻りしていらっしゃるのだが、この一皿は実にシンプルに見えたのでお尋ねしてみると、皮目に塩を強めに振ってタタキにしていること、そして厚さの異なる切り身を用意することで食感に変化を出していると。なるほど、たしかに、皮目の塩分がある程度しっかりあるだけに厚く切るか薄く切るかで差が少しは分かりやすい。

さて、ここで話が料理の流れから逸れるが。。。こちらの子持ち鮎ご飯は毎年楽しみにしているものの一つ。本来は9月の一品なのだが、なかなか訪問する機会が見当たらず、10月に入ってギリギリ間に合った次第。とはいえ、もう松茸ご飯も始まっていて、どっちも食べたいとワガママをいい、この日はご飯4種類となった。まずは「お凌ぎ」ということで松茸ご飯。昨年(?)からのこちらのスペシャリテ、松茸に塩を振って浸透圧で出てきた水分だけを使って炊いた松茸ごはん、そこに松茸スライスを混ぜ混ぜして頂くという一品。

八寸。茄子のお浸し、丹波の茶豆、鬼灯、銀杏、素麺のように細く切ったアオリイカに生カラスミを和えたもの、ムカゴ豆腐。

焼き物は松茸をカマス(だったかな?)で巻いた食べ応えのあるもの。

〆のご飯の前に鰻。シンプルに白焼き、鰻の下には海老芋とキノコの餡掛け。

ここからいつも通りにご飯3種類。

まずは蕎麦米ご飯。

そしてお待ちかねの子持ち鮎ご飯。もうシーズンも終わりだということもあってかなり大振り。それを混ぜ混ぜしたものをまず一杯。

そして最後に子持ち鮎ご飯の卵綴じ。

初訪は2017年10月。以下はベース投稿。

+++

こちらのお店はオーナーソムリエの飛田さんが料理長の石田さんとタッグを組んで展開するワインと正統派日本料理のお店。飛田さんはかの名店オストラルでソムリエとして活躍された後に岸本シェフと共にランベリーを立ち上げられた方。石田さんはかの徳島の名店・青柳で15年にわたる修行をされてきた方(石田さんと小十・奥田氏と龍吟・山本氏とは兄弟弟子である)。飛田さんも石田さんも小十で働かれ、奥田氏がパリにお店を出したときにはそこで協働されていたご関係。お二人で協力し合いながらメニューを考えたりなどしているという感じが伝わってくる。

こちらのお料理は、日本料理の枠を決してはみ出ることなく、それでいて、ワインに寄せるためにとてもマクロな世界で創意工夫と研究を重ねておられる。食材は調味料まで含めて国産のものしか使わないし、見た目はまったく正統派な日本料理だし、その印象は料理を口にしたときにも変わらない。しかし、実は創意工夫に満ち溢れている。気づいてもらえないかもしれないレベルでの工夫をするというところが奥ゆかし過ぎる。

お造り・・・魚を切っただけで出すというスタイル(それが悪いとは少しも思っていないので誤解なきよう)ではない。たとえば、マグロひとつとっても塩で〆たものに一仕事した菊花を加えて三杯酢を掛けたり。夏にでてきたメジマグロの昆布締めは、口当たりはサッパリながら後味にねっとりとした食感が残ってとても満足感の高い逸品になっていた。

鯛・・・青柳ご出身だけあって鯛がとてもお得意だ。鯛の滋味漬けは秋の逸品。見た目は濃い醤油味かと思うのだけど、鯛出汁2:醤油1という配合割合で、実は飲めるほどに上品な醤油出汁がお見事。また、脂がのりはじめる夏から初秋、塩を振って〆た鯛にたっぷりの山葵を乗せたものも美味。酢橘をたっぷりと絞ると塩と山葵がいい感じに調和される。春には鯛煮麺のお碗。鯛の香り満載の出汁としっとりめに仕上げられた鯛と一緒に頂く。

自分が勝手にスペシャリテとして認定しているお料理もいくつかある。

春先の鶉饅頭・・・中には鶉のミンチ、タケノコ、ゴボウ、にんじん、そしてアクセントで上にちょんとワサビ。

夏の子持ち鮎ご飯・・・まずはそのままいただき、2杯目・3杯目は身を解した後に残った鮎の骨をベースにした出汁を掛けていただくと大満足。

松茸ごはん・・・昆布や鰹を使わない。松茸に塩を振って浸透圧で出てくる水分を出汁に使うので、松茸の味と香りがストレートに伝わってくる。そのままでも美味しいが、柚子を軽く振って頂くと輪郭が少しハッキリする感じになってなお良い。

お肉料理も最後の炊き合わせの前に必ず出てくる。牛肉しゃぶしゃぶの白味噌仕立ては上品な白味噌の甘味が素晴らしい。赤酢のご飯との相性バッチリな牛肉の飯蒸しも美味だ。

2022年から最後のお食事の趣向を少し変えられた。ざっくりいうと三部構成。まずは蕎麦の実で作った雑炊。その次が白米と何らかのおかず(鯛の滋味漬けだったり鯛の胡麻ダレ掛けだったり)、そして最後に卵とじ掛けご飯(豆腐の卵とじだったり、煮穴子と牛蒡の卵とじだったり)。

アルコールはワインや日本酒をはじめとして幅広く取り扱う。飛田さんは豊富な知識をお持ちであるだけに料理と合わせるペアリングも素晴らしい。自分はいつもボトルでワインを頼むので一貫してペアリングというわけではないため、その真骨頂までは経験していないかもしれないが、ボトルで頼んだワインを飲みつつ合間に挟んでもらうグラスワインのチョイスのセンスがとてもいいし、知らないワインに出会うことがとても多くて勉強になる。

ワインと正統派日本料理の見事なコラボ

夜には台風がやってくるとの予報のなか、ランチで訪問。1名での訪問である。カウンターは他に1人客、計2名でカウンターをゆったりと占拠。

まずはシャンパンをグラスで頂く。シャルトーニュ・タイユのサンタンヌ。とてもドライで夏向きとも言える。

この日にいただいたお料理は下記の通り。

◯釣瓶水指の形をした容器の蓋を開けると中にガラス製の器、その中に鮑素麺。とはいえ鮑の原型はない。鮑を生のまま凍結させて擦りおろしたもので白い泡のようになっている。香りと味わいに鮑を感じるだけ。鮑の食感を楽しむお料理はさらに後になって登場する。

◯「うざく」ならぬ「あなざく」。炭火で焼いた穴子と胡瓜、そして三杯酢というシンプルな構成。これに合わせたのがシャトー・カルボニュー2014年。ソーヴィニオン・ブランに由来するのか、少し感じられる青さが胡瓜と合う感じ。

◯お椀はキスと蓮根饅頭、そしてオクラ。蓮根饅頭の中には枝豆。

◯お造りの一つ目は夏らしく鮑の水貝仕立て。前菜一品目は鮑の食感が全くないお料理だったが、それとは打って変わって食感を楽しむお料理。肝ソースで頂く。白瓜と茗荷が添えられていた。最後にブランデー・デ・ヘレス(シェリーから作られた少し苦甘さのあるブランデー)を肝ソースに垂らしてゴクンと飲み込む。美味い。

◯お造り二品目はなんと4皿で構成、まるで八寸みたいである。①アオリイカに紅心大根(酢橘餡掛け)、②マグロの昆布じめの胡麻ポン酢掛け(下には苦瓜のお浸し)、③鰯の酢締め(下には岩モズク酢)、④鱧の焼き霜にジュレ。惣誉という栃木のお酒を合わせて。

◯天竜川の鮎の塩焼き。やはり青柳系譜、龍吟とも小十とも違いはあるものの、時間をかけてパリっとスナックのように仕立てるところは共通している気がする。スイカ蓼酢だったりスイカの羊羹(ゼリー)だったり、その時々によって鮎に添えるものに変化をもたらされる料理長だが、この日は何もなしにストレートに鮎をバリバリと頂いた。

◯八寸。玉蜀黍のかき揚げ、鯖の棒寿司、鱧の煮凝り、トマトのお出汁に冬瓜。鱧の煮凝りはゼラチンを使っておらず、鱧の胃袋と一緒に炊くことによってゼラチンを抽出することで煮凝りにしたもの。昔ながらの仕事とのこと。ゼリーの塊のようなものが少しもない。トマトの出汁は、トマトをミキサーにかけて塩を当て、重石で一晩掛けて抽出したエキスを使ったもの。

◯天草の鰻の蒲焼。イチジクの白和えが添えられて。

◯この日のお料理の最後は淡路の鱧と淡路の新玉葱のお鍋。上から軽く山椒を振ったもの。

◯今年から〆のご飯に三つのお料理を出すというスタイルに変えられたこちらのお店。この日もしっかりと三種類頂いた。まずはいつもどおり蕎麦米雑炊。やはりいつも通りに酢橘スライスが上に。

◯メインのご飯は白米、お供はこちらのスペシャリテ、鯛の滋味漬け。鯛の出汁をメインに使った醤油ベースのタレは飲むこともできるほどの柔らかい味わいで、これにタップリと浸した鯛のお刺身をご飯に乗せていただく。

◯ご飯の三つ目は卵綴じ。この日の卵綴じはスッポン。スッポンらしいゼラチン質は感じるもののとても上品に仕上がっている。

◯デザートはスイカのゼリーにアイスクリーム、そしてマスカットの水菓子。スイカは香り付けにカンパリを少し足しているものの、あとは塩だけで甘味は一切足していないとのこと。アイスクリームの方も甘さ抑えめ。

最後にお抹茶をいただいて2時間半のランチが終了。

ちなみにボトルでオーダーしたワインはフレデリック・エスモナンのルショット・シャンベルタン1988年。予想外に静かな立ち上がりだったので、飛田さんも他のお酒を自分にお薦めしながら徐々に、そして最後にはなんとか良い感じに。

初訪は2017年10月。以下はベース投稿。

+++

こちらのお店はオーナーソムリエの飛田さんが料理長の石田さんとタッグを組んで展開するワインと正統派日本料理のお店。飛田さんはかの名店オストラルでソムリエとして活躍された後に岸本シェフと共にランベリーを立ち上げられた方。石田さんはかの徳島の名店・青柳で15年にわたる修行をされてきた方(石田さんと小十・奥田氏と龍吟・山本氏とは兄弟弟子である)。飛田さんも石田さんも小十で働かれ、奥田氏がパリにお店を出したときにはそこで協働されていたご関係。お二人で協力し合いながらメニューを考えたりなどしているという感じが伝わってくる。

こちらのお料理は、日本料理の枠を決してはみ出ることなく、それでいて、ワインに寄せるためにとてもマクロな世界で創意工夫と研究を重ねておられる。食材は調味料まで含めて国産のものしか使わないし、見た目はまったく正統派な日本料理だし、その印象は料理を口にしたときにも変わらない。しかし、実は創意工夫に満ち溢れている。気づいてもらえないかもしれないレベルでの工夫をするというところが奥ゆかし過ぎる。

お造り・・・魚を切っただけで出すというスタイル(それが悪いとは少しも思っていないので誤解なきよう)ではない。たとえば、マグロひとつとっても塩で〆たものに一仕事した菊花を加えて三杯酢を掛けたり。夏にでてきたメジマグロの昆布締めは、口当たりはサッパリながら後味にねっとりとした食感が残ってとても満足感の高い逸品になっていた。

鯛・・・青柳ご出身だけあって鯛がとてもお得意だ。鯛の滋味漬けは秋の逸品。見た目は濃い醤油味かと思うのだけど、鯛出汁2:醤油1という配合割合で、実は飲めるほどに上品な醤油出汁がお見事。また、脂がのりはじめる夏から初秋、塩を振って〆た鯛にたっぷりの山葵を乗せたものも美味。酢橘をたっぷりと絞ると塩と山葵がいい感じに調和される。春には鯛煮麺のお碗。鯛の香り満載の出汁としっとりめに仕上げられた鯛と一緒に頂く。

自分が勝手にスペシャリテとして認定しているお料理もいくつかある。

春先の鶉饅頭・・・中には鶉のミンチ、タケノコ、ゴボウ、にんじん、そしてアクセントで上にちょんとワサビ。

夏の子持ち鮎ご飯・・・まずはそのままいただき、2杯目・3杯目は身を解した後に残った鮎の骨をベースにした出汁を掛けていただくと大満足。

松茸ごはん・・・昆布や鰹を使わない。松茸に塩を振って浸透圧で出てくる水分を出汁に使うので、松茸の味と香りがストレートに伝わってくる。そのままでも美味しいが、柚子を軽く振って頂くと輪郭が少しハッキリする感じになってなお良い。

お肉料理も最後の炊き合わせの前に必ず出てくる。牛肉しゃぶしゃぶの白味噌仕立ては上品な白味噌の甘味が素晴らしい。赤酢のご飯との相性バッチリな牛肉の飯蒸しも美味だ。

2022年から最後のお食事の趣向を少し変えられた。ざっくりいうと三部構成。まずは蕎麦の実で作った雑炊。その次が白米と何らかのおかず(鯛の滋味漬けだったり鯛の胡麻ダレ掛けだったり)、そして最後に卵とじ掛けご飯(豆腐の卵とじだったり、煮穴子と牛蒡の卵とじだったり)。

アルコールはワインや日本酒をはじめとして幅広く取り扱う。飛田さんは豊富な知識をお持ちであるだけに料理と合わせるペアリングも素晴らしい。自分はいつもボトルでワインを頼むので一貫してペアリングというわけではないため、その真骨頂までは経験していないかもしれないが、ボトルで頼んだワインを飲みつつ合間に挟んでもらうグラスワインのチョイスのセンスがとてもいいし、知らないワインに出会うことがとても多くて勉強になる。

ワインと正統派日本料理の見事なコラボ

ゴールデンウィークの谷間に訪問。1名での訪問である。カウンターは他に1人客と2人組、計4名でカウンターを占拠した感じなのでスペースゆったり。

この日にいただいたお料理は下記の通り。

◯焼きハマグリと春野菜のお浸し(香り付けにオレンジの皮を削ったものを振りかけて)

◯コロッケ。タケノコの食感、蕗の薹の香りと芳しい苦味。セリの餡掛け。

◯お椀はアイナメの葛たたき。ウスイマメ豆腐の上に。梅肉がちょんと乗せてあって爽やかな酸味。

◯キンメダイの滋味造り。軽く炙られたキンメダイに掛けてあるものは魚の骨から取った出汁と醤油を合わせたのもので、見た目の黒さが嘘のように柔らかいお味で、ごくりと呑めてしまうほど。石田さんのスペシャリテで、いつもは鯛のお刺身の滋味造りをいただくことが多いのだが、それを今回はキンメダイで頂いた。

◯丹後のトリガイ。

◯カツオの刺身。下にはアサツキ。薬味はギョウジャニンニクと鹿児島県・喜界島の胡麻油を合わせたもの。あの杉本貞光さんが作られたお皿、しかも大徳寺の頂点に達した立花大亀老師が「寿」と彫られたものにて。

◯竹の皮に包まれたものを開くと筍とホタルイカの飯蒸し

◯八寸は太刀魚の焼き物(ツツジ色の塩がまぶしてあって美しい)、ウスイマメの炊いたもの、カラスミを挟んだタイラギの磯辺焼き、スズキのかき揚げ、ミョウガの酢漬け

◯牛肉を筍出汁でしゃぶしゃぶした後で割下に浸けて味を入れたもの。花山椒と一緒に。

◯すっきりと仕上げられた炊き合わせは、菜の花、長芋、鯛の子、新タマネギ。

◯今年から始まった新しい趣向は〆のご飯三連発。まず一品目は蕎麦雑炊。

◯二発目はツヤツヤに炊かれたご飯、それと一緒に鯛の刺身の胡麻だれ漬けで。ご飯がススム。

◯三発目の卵とじ。この日の卵とじは煮穴子と牛蒡。最後にガッツリと食べた感じがする。

◯デザートは桜やお茶の寒天、フルーツ、アイス、抹茶のプリンなどが多層的に組み合わされたもの。

飲み物は、最初にシャルトーニュ・タイエのサンタンヌをグラスで。お椀に合わせて頂いたグラスの白ワインはピエール・イヴ・コラン・モレのオー・コート・ド・ボーヌ2018年。キンメダイのお造りのタイミングでテトラミソスというギリシャの生産者のレッチーナという白ワイン。過去の記録を調べたところギリシャのワインを飲んだのは過去に一度だけ。このワインはとてもナチュールな作りであった。そしてボトルで頂いたのがアンヌ・グロのクロ・ヴージョ1998年。自分で買ってもそのぐらいはするだろうなというお値段での提供。凄いワインをお持ちだわ。

初訪は2017年10月。以下はベース投稿。

+++

こちらのお店はオーナーソムリエの飛田さんが料理長の石田さんとタッグを組んで展開するワインと正統派日本料理のお店。飛田さんはかの名店オストラルでソムリエとして活躍された後に岸本シェフと共にランベリーを立ち上げられた方。石田さんはかの徳島の名店・青柳で15年にわたる修行をされてきた方(石田さんと小十・奥田氏と龍吟・山本氏とは兄弟弟子である)。飛田さんも石田さんも小十で働かれ、奥田氏がパリにお店を出したときにはそこで協働されていたご関係。お二人で協力し合いながらメニューを考えたりなどしているという感じが伝わってくる。

こちらのお料理は、日本料理の枠を決してはみ出ることなく、それでいて、ワインに寄せるためにとてもマクロな世界で創意工夫と研究を重ねておられる。食材は調味料まで含めて国産のものしか使わないし、見た目はまったく正統派な日本料理だし、その印象は料理を口にしたときにも変わらない。しかし、実は創意工夫に満ち溢れている。気づいてもらえないかもしれないレベルでの工夫をするというところが奥ゆかし過ぎる。

お造り・・・魚を切っただけで出すというスタイル(それが悪いとは少しも思っていないので誤解なきよう)ではない。たとえば、マグロひとつとっても塩で〆たものに一仕事した菊花を加えて三杯酢を掛けたり。夏にでてきたメジマグロの昆布締めは、口当たりはサッパリながら後味にねっとりとした食感が残ってとても満足感の高い逸品になっていた。

鯛・・・青柳ご出身だけあって鯛がとてもお得意だ。鯛の滋味漬けは秋の逸品。見た目は濃い醤油味かと思うのだけど、鯛出汁2:醤油1という配合割合で、実は飲めるほどに上品な醤油出汁がお見事。また、脂がのりはじめる夏から初秋、塩を振って〆た鯛にたっぷりの山葵を乗せたものも美味。酢橘をたっぷりと絞ると塩と山葵がいい感じに調和される。春には鯛煮麺のお碗。鯛の香り満載の出汁としっとりめに仕上げられた鯛と一緒に頂く。

自分が勝手にスペシャリテとして認定しているお料理もいくつかある。

春先の鶉饅頭・・・中には鶉のミンチ、タケノコ、ゴボウ、にんじん、そしてアクセントで上にちょんとワサビ。

夏の子持ち鮎ご飯・・・まずはそのままいただき、2杯目・3杯目は身を解した後に残った鮎の骨をベースにした出汁を掛けていただくと大満足。

松茸ごはん・・・昆布や鰹を使わない。松茸に塩を振って浸透圧で出てくる水分を出汁に使うので、松茸の味と香りがストレートに伝わってくる。そのままでも美味しいが、柚子を軽く振って頂くと輪郭が少しハッキリする感じになってなお良い。

お肉料理も最後の炊き合わせの前に必ず出てくる。牛肉しゃぶしゃぶの白味噌仕立ては上品な白味噌の甘味が素晴らしい。赤酢のご飯との相性バッチリな牛肉の飯蒸しも美味だ。

アルコールはワインや日本酒をはじめとして幅広く取り扱う。飛田さんは豊富な知識をお持ちであるだけに料理と合わせるペアリングも素晴らしい。自分はいつもボトルでワインを頼むので一貫してペアリングというわけではないため、その真骨頂までは経験していないかもしれないが、ボトルで頼んだワインを飲みつつ合間に挟んでもらうグラスワインのチョイスのセンスがとてもいいし、知らないワインに出会うことがとても多くて勉強になる。

ワインと正統派日本料理の見事なコラボ

この日は平日、金曜日の午後5時半。自分は銀座の日本料理店の方々と合計4名で訪問。他にも2名いらっしゃってカウンターは満席。個室も(3つすべてが埋まっていたかは分からなかったが)それなりにお客さんが入っていたようで、なんとも朗報である。

この日の白眉は実はいきなりの一品目、聖護院蕪の擦り流し。そのなかにフグの白子と自家製カラスミのパウダー。蕪の擦り流しとはいえ、お水とお塩だけで仕上げていて、実にシャープで綺麗なお味で、それゆえに白子とカラスミの味の濃さが却って引き立つという感じであった。

その後、イイダコと海老芋の白和え、お椀(焼フグとレンコン餅の揚げたもの)。

お造りは二皿。一皿目はサヨリの昆布締めと赤貝。赤貝は酢橘と塩で味を調えたシンプルな仕上げ。ウルイと黄ニラを辛子酢味噌で和えたもの。サヨリと赤貝を普通にそのまま食べてもいいし、辛子酢味噌の和え物と混ぜ混ぜしてぬた和えのようにしても良いというアイデア。二皿目は金目鯛。藁で炙った金目鯛、その上に煎り酒のゼリーを掛けたもの。煎り酒ゼリーと一緒に食べると生ハムのような感じで、これにロゼワインを合わせると良いと飛田さん。お造りであってもちょっと手を加えるというこのお店ならではの特徴が今回も活かされていたと思う。

揚げ物は筍の挟み上げ、中には松葉蟹(自分は蟹をウニに代えていただいた)。

八寸・・・焼き物が甘鯛の塩焼き(エビが好きな人は伊勢海老)、あしらいに鮪の昆布締め、生麩を甘辛く炊いたもの、花わさびなどなど。

自分が勝手にこちらの得意料理と思っているウズラ饅頭。月光という百合根を塩で湯がいただけのもので作った百合根饅頭、そのなかに(この日はシンプルに)ウズラのお肉のひき肉だけ、ちょっと特徴的な唐辛子で風味をつけて。

炊き合わせは聖護院大根、長芋、金時人参、自家製生湯葉など。

今年から〆のご飯の出し方を大きく変えられた。ざっくりいうと三種類のお料理が出される。一つ目は蕎麦米(実際には蕎麦の実を使った雑炊のようなお料理)。二つ目はこちらのお店のこの時期のスペシャリテである鯛の滋味出汁と白米。三つ目は豆腐(だったか?)の卵綴じご飯。今後は毎月材料を変えて出していくとのこと。このお店に通うのがますます楽しくなってきた。

デザートは、みかんのコンポート、そしてイチゴの最中(なかには餡子、白玉、イチゴアイス、そして生のイチゴ)。

飲み物は、シャンパン一本と赤ワイン一本。それにプラスしてお料理ごとにペアリングをしていただいたので、たっぷりと楽しむことができた。

楽しい時間を過ごさせていただきました。

初訪は2017年10月。以下はベース投稿。

+++

こちらのお店はオーナーソムリエの飛田さんが料理長の石田さんとタッグを組んで展開するワインと正統派日本料理のお店。飛田さんはかの名店オストラルでソムリエとして活躍された後に岸本シェフと共にランベリーを立ち上げられた方。石田さんはかの徳島の名店・青柳で15年にわたる修行をされてきた方(石田さんと小十・奥田氏と龍吟・山本氏とは兄弟弟子である)。飛田さんも石田さんも小十で働かれ、奥田氏がパリにお店を出したときにはそこで協働されていたご関係。お二人で協力し合いながらメニューを考えたりなどしているという感じが伝わってくる。

こちらのお料理は、日本料理の枠を決してはみ出ることなく、それでいて、ワインに寄せるためにとてもマクロな世界で創意工夫と研究を重ねておられる。食材は調味料まで含めて国産のものしか使わないし、見た目はまったく正統派な日本料理だし、その印象は料理を口にしたときにも変わらない。しかし、実は創意工夫に満ち溢れている。気づいてもらえないかもしれないレベルでの工夫をするというところが奥ゆかし過ぎる。

お造り・・・魚を切っただけで出すというスタイル(それが悪いとは少しも思っていないので誤解なきよう)ではない。たとえば、マグロひとつとっても塩で〆たものに一仕事した菊花を加えて三杯酢を掛けたり。夏にでてきたメジマグロの昆布締めは、口当たりはサッパリながら後味にねっとりとした食感が残ってとても満足感の高い逸品になっていた。

鯛・・・青柳ご出身だけあって鯛がとてもお得意だ。鯛の滋味漬けは秋の逸品。見た目は濃い醤油味かと思うのだけど、鯛出汁2:醤油1という配合割合で、実は飲めるほどに上品な醤油出汁がお見事。また、脂がのりはじめる夏から初秋、塩を振って〆た鯛にたっぷりの山葵を乗せたものも美味。酢橘をたっぷりと絞ると塩と山葵がいい感じに調和される。春には鯛煮麺のお碗。鯛の香り満載の出汁としっとりめに仕上げられた鯛と一緒に頂く。

自分が勝手にスペシャリテとして認定しているお料理もいくつかある。

春先の鶉饅頭・・・中には鶉のミンチ、タケノコ、ゴボウ、にんじん、そしてアクセントで上にちょんとワサビ。

夏の子持ち鮎ご飯・・・まずはそのままいただき、2杯目・3杯目は身を解した後に残った鮎の骨をベースにした出汁を掛けていただくと大満足。

松茸ごはん・・・昆布や鰹を使わない。松茸に塩を振って浸透圧で出てくる水分を出汁に使うので、松茸の味と香りがストレートに伝わってくる。そのままでも美味しいが、柚子を軽く振って頂くと輪郭が少しハッキリする感じになってなお良い。

お肉料理も最後の炊き合わせの前に必ず出てくる。牛肉しゃぶしゃぶの白味噌仕立ては上品な白味噌の甘味が素晴らしい。赤酢のご飯との相性バッチリな牛肉の飯蒸しも美味だ。

アルコールはワインや日本酒をはじめとして幅広く取り扱う。飛田さんは豊富な知識をお持ちであるだけに料理と合わせるペアリングも素晴らしい。自分はいつもボトルでワインを頼むので一貫してペアリングというわけではないため、その真骨頂までは経験していないかもしれないが、ボトルで頼んだワインを飲みつつ合間に挟んでもらうグラスワインのチョイスのセンスがとてもいいし、知らないワインに出会うことがとても多くて勉強になる。

ワインと正統派日本料理の見事なコラボ

2021年の最後のディナーはこちらに伺った。

百合根饅頭からスタート。キジ出汁の餡のなかに沈む百合根饅頭。その中にはキジ肉。その後に穴子と雲丹の蒸し寿司、キンメと聖護院蕪のお椀。

この日、特に面白かったのがその次のお料理で、なんと握り。鰤のヅケ、それを温かいマッシュ状態の海老芋と一緒に握りにしたもの。ちょっと「狙った」感じのお料理だが、プレゼンの面白さだけでなく、お味もとても良い。普通に鰤のヅケと海老芋を一緒に食べても美味しかっただろうけど、そこに面白さを挟み込んだもの。

〆に頂いたのはカラスミ蕎麦。追いカラスミまで頂き、タップリと掛けて混ぜ混ぜして頂いた。

ワインはボトルでアンリ・ボワイヨのポマール1957年。その他にお料理に合わせる形で飛田さんのオススメをグラスで何杯か頂いて大満足。

初訪は2017年10月。以下はベース投稿。

+++

こちらのお店はオーナーソムリエの飛田さんが料理長の石田さんとタッグを組んで展開するワインと正統派日本料理のお店。飛田さんはかの名店オストラルでソムリエとして活躍された後に岸本シェフと共にランベリーを立ち上げられた方。石田さんはかの徳島の名店・青柳で15年にわたる修行をされてきた方(石田さんと小十・奥田氏と龍吟・山本氏とは兄弟弟子である)。飛田さんも石田さんも小十で働かれ、奥田氏がパリにお店を出したときにはそこで協働されていたご関係。お二人で協力し合いながらメニューを考えたりなどしているという感じが伝わってくる。

こちらのお料理は、日本料理の枠を決してはみ出ることなく、それでいて、ワインに寄せるためにとてもマクロな世界で創意工夫と研究を重ねておられる。食材は調味料まで含めて国産のものしか使わないし、見た目はまったく正統派な日本料理だし、その印象は料理を口にしたときにも変わらない。しかし、実は創意工夫に満ち溢れている。気づいてもらえないかもしれないレベルでの工夫をするというところが奥ゆかし過ぎる。

お造り・・・魚を切っただけで出すというスタイル(それが悪いとは少しも思っていないので誤解なきよう)ではない。たとえば、マグロひとつとっても塩で〆たものに一仕事した菊花を加えて三杯酢を掛けたり。夏にでてきたメジマグロの昆布締めは、口当たりはサッパリながら後味にねっとりとした食感が残ってとても満足感の高い逸品になっていた。

鯛・・・青柳ご出身だけあって鯛がとてもお得意だ。鯛の滋味漬けは秋の逸品。見た目は濃い醤油味かと思うのだけど、鯛出汁2:醤油1という配合割合で、実は飲めるほどに上品な醤油出汁がお見事。また、脂がのりはじめる夏から初秋、塩を振って〆た鯛にたっぷりの山葵を乗せたものも美味。酢橘をたっぷりと絞ると塩と山葵がいい感じに調和される。春には鯛煮麺のお碗。鯛の香り満載の出汁としっとりめに仕上げられた鯛と一緒に頂く。

自分が勝手にスペシャリテとして認定しているお料理もいくつかある。

春先の鶉饅頭・・・中には鶉のミンチ、タケノコ、ゴボウ、にんじん、そしてアクセントで上にちょんとワサビ。

夏の子持ち鮎ご飯・・・まずはそのままいただき、2杯目・3杯目は身を解した後に残った鮎の骨をベースにした出汁を掛けていただくと大満足。

松茸ごはん・・・昆布や鰹を使わない。松茸に塩を振って浸透圧で出てくる水分を出汁に使うので、松茸の味と香りがストレートに伝わってくる。そのままでも美味しいが、柚子を軽く振って頂くと輪郭が少しハッキリする感じになってなお良い。

お肉料理も最後の炊き合わせの前に必ず出てくる。牛肉しゃぶしゃぶの白味噌仕立ては上品な白味噌の甘味が素晴らしい。赤酢のご飯との相性バッチリな牛肉の飯蒸しも美味だ。

アルコールはワインや日本酒をはじめとして幅広く取り扱う。飛田さんは豊富な知識をお持ちであるだけに料理と合わせるペアリングも素晴らしい。自分はいつもボトルでワインを頼むので一貫してペアリングというわけではないため、その真骨頂までは経験していないかもしれないが、ボトルで頼んだワインを飲みつつ合間に挟んでもらうグラスワインのチョイスのセンスがとてもいいし、知らないワインに出会うことがとても多くて勉強になる。

ワインと正統派日本料理の見事なコラボ

四度目の緊急事態宣言の前の訪問。お客さんは自分たち以外には2組。

一皿目は蓮の葉の下にキュウリのスリ流し。

鮑は肝ソースで。

蛸ちり、その下には南京どうふ(南瓜で作った豆腐)。

徳島の鱧とじゅんさい。

アオリイカとマコガレイ。

メジマグロの漬け、その下に赤酢のシャリと生ウニ。こちらのお店としてはすこし珍しいタイプのお料理。

鮎の塩焼き。天竜川の棚田さんの鮎。スイカジュースが付属していたので蓼酢代わりかと思ったら、そうではなく、口直し用にとのこと。

八寸・・・茶碗蒸し、白だつ(白芋茎)の蓼酢和えと馬肉(馬肉用に田楽が添えられていた)、グリーンアスパラのフライ、その下にしまらっきょをたまり漬けにしたものと茹で卵とを和えたもの、フルーツトマトの白和え、蓮根のきんぴら。鮎を出したときには蓼酢はなかったけど、八寸の白芋茎は蓼酢和えとはね。

炊き合わせは万願寺とうがらしとヤングコーンの揚げだし。

〆のご飯は穴子ご飯。

ワインはトロ・ボーのコルトン・ブレッサンド1986をボトルで頂いたほか、飛田さんにお任せでお皿に合わせてペアリングしていただいた。

初訪は2017年10月。以下はベース投稿。

+++

こちらのお店はオーナーソムリエの飛田さんが料理長の石田さんとタッグを組んで展開するワインと正統派日本料理のお店。飛田さんはかの名店オストラルでソムリエとして活躍された後に岸本シェフと共にランベリーを立ち上げられた方。石田さんはかの徳島の名店・青柳で15年にわたる修行をされてきた方(石田さんと小十・奥田氏と龍吟・山本氏とは兄弟弟子である)。飛田さんも石田さんも小十で働かれ、奥田氏がパリにお店を出したときにはそこで協働されていたご関係。お二人で協力し合いながらメニューを考えたりなどしているという感じが伝わってくる。

こちらのお料理は、日本料理の枠を決してはみ出ることなく、それでいて、ワインに寄せるためにとてもマクロな世界で創意工夫と研究を重ねておられる。食材は調味料まで含めて国産のものしか使わないし、見た目はまったく正統派な日本料理だし、その印象は料理を口にしたときにも変わらない。しかし、実は創意工夫に満ち溢れている。気づいてもらえないかもしれないレベルでの工夫をするというところが奥ゆかし過ぎる。

お造り・・・魚を切っただけで出すというスタイル(それが悪いとは少しも思っていないので誤解なきよう)ではない。たとえば、マグロひとつとっても塩で〆たものに一仕事した菊花を加えて三杯酢を掛けたり。夏にでてきたメジマグロの昆布締めは、口当たりはサッパリながら後味にねっとりとした食感が残ってとても満足感の高い逸品になっていた。

鯛・・・青柳ご出身だけあって鯛がとてもお得意だ。鯛の滋味漬けは秋の逸品。見た目は濃い醤油味かと思うのだけど、鯛出汁2:醤油1という配合割合で、実は飲めるほどに上品な醤油出汁がお見事。また、脂がのりはじめる夏から初秋、塩を振って〆た鯛にたっぷりの山葵を乗せたものも美味。酢橘をたっぷりと絞ると塩と山葵がいい感じに調和される。春には鯛煮麺のお碗。鯛の香り満載の出汁としっとりめに仕上げられた鯛と一緒に頂く。

自分が勝手にスペシャリテとして認定しているお料理もいくつかある。

春先の鶉饅頭・・・中には鶉のミンチ、タケノコ、ゴボウ、にんじん、そしてアクセントで上にちょんとワサビ。

夏の子持ち鮎ご飯・・・まずはそのままいただき、2杯目・3杯目は身を解した後に残った鮎の骨をベースにした出汁を掛けていただくと大満足。

松茸ごはん・・・昆布や鰹を使わない。松茸に塩を振って浸透圧で出てくる水分を出汁に使うので、松茸の味と香りがストレートに伝わってくる。そのままでも美味しいが、柚子を軽く振って頂くと輪郭が少しハッキリする感じになってなお良い。

お肉料理も最後の炊き合わせの前に必ず出てくる。牛肉しゃぶしゃぶの白味噌仕立ては上品な白味噌の甘味が素晴らしい。赤酢のご飯との相性バッチリな牛肉の飯蒸しも美味だ。

アルコールはワインや日本酒をはじめとして幅広く取り扱う。飛田さんは豊富な知識をお持ちであるだけに料理と合わせるペアリングも素晴らしい。自分はいつもボトルでワインを頼むので一貫してペアリングというわけではないため、その真骨頂までは経験していないかもしれないが、ボトルで頼んだワインを飲みつつ合間に挟んでもらうグラスワインのチョイスのセンスがとてもいいし、知らないワインに出会うことがとても多くて勉強になる。

ワインと正統派日本料理の見事なコラボ

三度目の緊急事態宣言の最中の訪問。お客さんは自分以外には1組。

一皿目から鮎の唐揚げという珍しいスタート。スイカゼリーが下に固められていて、鮎を食べながら口直しに頂くという趣向。続いて筍、アオリイカの蓬麩の木の芽味噌和え。上品に甘くて美味しい。

ミルガイと数種のお豆の和え物はホッコリとするお味。お椀はアイナメ。皮を敢えてガッツリと残しているところが珍しい。

鴨川の鯛のタタキ。山葵と塩を混ぜたものが上に塗り込まれていて、酢橘を一絞りして頂く。茗荷の甘酢漬けが付け合わせに。

炊き込みご飯には淡路の鱧・・・鱧は今季初かな? 岩手の牛蒡と一緒に。

などなど、この日はたくさん食べてお腹いっぱいになった。

初訪は2017年10月。以下はベース投稿。

+++

こちらのお店はオーナーソムリエの飛田さんが料理長の石田さんとタッグを組んで展開するワインと正統派日本料理のお店。飛田さんはかの名店オストラルでソムリエとして活躍された後に岸本シェフと共にランベリーを立ち上げられた方。石田さんはかの徳島の名店・青柳で15年にわたる修行をされてきた方(石田さんと小十・奥田氏と龍吟・山本氏とは兄弟弟子である)。飛田さんも石田さんも小十で働かれ、奥田氏がパリにお店を出したときにはそこで協働されていたご関係。お二人で協力し合いながらメニューを考えたりなどしているという感じが伝わってくる。

こちらのお料理は、日本料理の枠を決してはみ出ることなく、それでいて、ワインに寄せるためにとてもマクロな世界で創意工夫と研究を重ねておられる。食材は調味料まで含めて国産のものしか使わないし、見た目はまったく正統派な日本料理だし、その印象は料理を口にしたときにも変わらない。しかし、実は創意工夫に満ち溢れている。気づいてもらえないかもしれないレベルでの工夫をするというところが奥ゆかし過ぎる。

お造り・・・魚を切っただけで出すというスタイル(それが悪いとは少しも思っていないので誤解なきよう)ではない。たとえば、マグロひとつとっても塩で〆たものに一仕事した菊花を加えて三杯酢を掛けたり。夏にでてきたメジマグロの昆布締めは、口当たりはサッパリながら後味にねっとりとした食感が残ってとても満足感の高い逸品になっていた。

鯛・・・青柳ご出身だけあって鯛がとてもお得意だ。鯛の滋味漬けは秋の逸品。見た目は濃い醤油味かと思うのだけど、鯛出汁2:醤油1という配合割合で、実は飲めるほどに上品な醤油出汁がお見事。また、脂がのりはじめる夏から初秋、塩を振って〆た鯛にたっぷりの山葵を乗せたものも美味。酢橘をたっぷりと絞ると塩と山葵がいい感じに調和される。春には鯛煮麺のお碗。鯛の香り満載の出汁としっとりめに仕上げられた鯛と一緒に頂く。

自分が勝手にスペシャリテとして認定しているお料理もいくつかある。

春先の鶉饅頭・・・中には鶉のミンチ、タケノコ、ゴボウ、にんじん、そしてアクセントで上にちょんとワサビ。

夏の子持ち鮎ご飯・・・まずはそのままいただき、2杯目・3杯目は身を解した後に残った鮎の骨をベースにした出汁を掛けていただくと大満足。

松茸ごはん・・・昆布や鰹を使わない。松茸に塩を振って浸透圧で出てくる水分を出汁に使うので、松茸の味と香りがストレートに伝わってくる。そのままでも美味しいが、柚子を軽く振って頂くと輪郭が少しハッキリする感じになってなお良い。

お肉料理も最後の炊き合わせの前に必ず出てくる。牛肉しゃぶしゃぶの白味噌仕立ては上品な白味噌の甘味が素晴らしい。赤酢のご飯との相性バッチリな牛肉の飯蒸しも美味だ。

アルコールはワインや日本酒をはじめとして幅広く取り扱う。飛田さんは豊富な知識をお持ちであるだけに料理と合わせるペアリングも素晴らしい。自分はいつもボトルでワインを頼むので一貫してペアリングというわけではないため、その真骨頂までは経験していないかもしれないが、ボトルで頼んだワインを飲みつつ合間に挟んでもらうグラスワインのチョイスのセンスがとてもいいし、知らないワインに出会うことがとても多くて勉強になる。

ワインと正統派日本料理の見事なコラボ

二度目の緊急事態宣言の最中の祝日、ランチに伺った。カウンター席は自分達二人組のほか、もう1組(やはり二人組)。個室にも1組お客がいたようなので、合計で3組・・・このご時世にかんがみれば客の入りは悪くないと言って良いのでは。

以下、お料理の一部をご紹介・・・

器だけ写真を撮って肝心のお料理の写真を撮り忘れたが、一品目は徳島の甘鯛の養老蒸し。山芋の摺流しを蒸しあげたものを養老蒸しというらしい。鯛の出汁などからとった餡のような出汁が掛けられていて、そのお味が上品ながらしっかり濃厚。

さらに写真を撮り忘れたお造りは淡路の鯛とアオリイカ。鯛にはいりこ酒ベースのジュレを掛け、アオリイカには軽く塩を振ってカラスミと合わせて。

続いて金目鯛の刺身を軽く炙ったお料理。

八寸は、松風(クルミとレーズン)、黄韮、海老芋に白あえ、丸十、フグ唐揚げ(部位の違うものが3つ)、カリフラワーのピクルス。

お肉料理はお得意の白味噌ベース。

最後にフグ鍋。フグから取った出汁に香ばしいセリとその根っこ。そこに白子(小さく角切りに(でも食感を残す程度に))を加えて雑炊にすれば完璧な〆に。

お酒はシャンパン(とてもドライな味わいのピエール・ペテルスのブラン・ド・ブラン・・・お店で2年ほど寝かしたものだったらしい)をグラスで、その後に白ワイン三種類を量少なめでお料理に合わせてグラスで頂き、赤ワイン(ゴヌーのグラン・ゼプノー1974年)をボトルで頂いた。素晴らしい状態であった。

初訪は2017年10月。以下はベース投稿。

こちらのお店はオーナーソムリエの飛田さんが料理長の石田さんとタッグを組んで展開するワインと正統派日本料理のお店。飛田さんはかの名店オストラルでソムリエとして活躍された後に岸本シェフと共にランベリーを立ち上げられた方。石田さんはかの徳島の名店・青柳で15年にわたる修行をされてきた方(石田さんと小十・奥田氏と龍吟・山本氏とは兄弟弟子である)。飛田さんも石田さんも小十で働かれ、奥田氏がパリにお店を出したときにはそこで協働されていたご関係。お二人で協力し合いながらメニューを考えたりなどしているという感じが伝わってくる。

こちらのお料理は、日本料理の枠を決してはみ出ることなく、それでいて、ワインに寄せるためにとてもマクロな世界で創意工夫と研究を重ねておられる。食材は調味料まで含めて国産のものしか使わないし、見た目はまったく正統派な日本料理だし、その印象は料理を口にしたときにも変わらない。しかし、実は創意工夫に満ち溢れている。気づいてもらえないかもしれないレベルでの工夫をするというところが奥ゆかし過ぎる。

お造り・・・魚を切っただけで出すというスタイル(それが悪いとは少しも思っていないので誤解なきよう)ではない。たとえば、マグロひとつとっても塩で〆たものに一仕事した菊花を加えて三杯酢を掛けたり。夏にでてきたメジマグロの昆布締めは、口当たりはサッパリながら後味にねっとりとした食感が残ってとても満足感の高い逸品になっていた。

鯛・・・青柳ご出身だけあって鯛がとてもお得意だ。鯛の滋味漬けは秋の逸品。見た目は濃い醤油味かと思うのだけど、鯛出汁2:醤油1という配合割合で、実は飲めるほどに上品な醤油出汁がお見事。また、脂がのりはじめる夏から初秋、塩を振って〆た鯛にたっぷりの山葵を乗せたものも美味。酢橘をたっぷりと絞ると塩と山葵がいい感じに調和される。春には鯛煮麺のお碗。鯛の香り満載の出汁としっとりめに仕上げられた鯛と一緒に頂く。

自分が勝手にスペシャリテとして認定しているお料理もいくつかある。

春先の鶉饅頭・・・中には鶉のミンチ、タケノコ、ゴボウ、にんじん、そしてアクセントで上にちょんとワサビ。

夏の子持ち鮎ご飯・・・まずはそのままいただき、2杯目・3杯目は身を解した後に残った鮎の骨をベースにした出汁を掛けていただくと大満足。

松茸ごはん・・・昆布や鰹を使わない。松茸に塩を振って浸透圧で出てくる水分を出汁に使うので、松茸の味と香りがストレートに伝わってくる。そのままでも美味しいが、柚子を軽く振って頂くと輪郭が少しハッキリする感じになってなお良い。

お肉料理も最後の炊き合わせの前に必ず出てくる。牛肉しゃぶしゃぶの白味噌仕立ては上品な白味噌の甘味が素晴らしい。赤酢のご飯との相性バッチリな牛肉の飯蒸しも美味だ。

アルコールはワインや日本酒をはじめとして幅広く取り扱う。飛田さんは豊富な知識をお持ちであるだけに料理と合わせるペアリングも素晴らしい。自分はいつもボトルでワインを頼むので一貫してペアリングというわけではないため、その真骨頂までは経験していないかもしれないが、ボトルで頼んだワインを飲みつつ合間に挟んでもらうグラスワインのチョイスのセンスがとてもいいし、知らないワインに出会うことがとても多くて勉強になる。

ワインと正統派日本料理の見事なコラボ

この日は「正統派日本料理の枠からはみ出ることなくワインに寄せてくる」という石田料理長のお料理の良さが存分に発揮されていた。

鯛は、淡路のなかでも北の方だったり千葉のものが身がふくよかで脂が多く、この時期はそれを使うことが多いのだそうだ。今回はこの時期のスペシャリテである滋味漬け、量を倍にしてくださった。

大徳寺麩、百合根、柿の胡麻和え。胡麻和えにピノグリを合わせるのが飛田さんのお好みとのこと。なんとフンブレヒトのテュルバンというハイエンドものをグラスで。

ローストビーフの部位はカタサンカク、身が引き締まっていて食感が強い。赤ワインを煮詰めて餡にしたものを掛け、下にはサツマイモをピューレにしたもの。

調味料であっても日本産にこだわるこちらのお店だが、厳密にいうと胡麻油は日本産はありえないそうで。知らなかった。

下記はベース投稿。

++++

初訪は2017年10月。

こちらのお店はオーナーソムリエの飛田さんが料理長の石田さんとタッグを組んで展開するワインと正統派日本料理のお店。飛田さんはかの名店オストラルでソムリエとして活躍された後に岸本シェフと共にランベリーを立ち上げられた方。石田さんはかの徳島の名店・青柳で15年にわたる修行をされてきた方(石田さんと小十・奥田氏と龍吟・山本氏とは兄弟弟子である)。お二人とも小十で働かれ、奥田氏がパリにお店を出したときにはそこで協働されていたご関係。お二人で協力し合いながらメニューを考えたりなどしているという感じが伝わってくる。

こちらのお料理は、日本料理の枠を決してはみ出ることなく、それでいて、ワインに寄せるためにとてもマクロな世界で創意工夫と研究を重ねておられる。食材は調味料まで含めて国産のものしか使わないし、見た目はまったく正統派な日本料理だし、その印象は料理を口にしたときにも変わらない。しかし、実は創意工夫に満ち溢れている。気づいてもらえないかもしれないレベルでの工夫をするというところが奥ゆかし過ぎる。

お造り・・・魚を切っただけで出すというスタイル(それが悪いとは少しも思っていないので誤解なきよう)ではない。たとえば、マグロひとつとっても塩で〆たものに一仕事した菊花を加えて三杯酢を掛けたり。夏にでてきたメジマグロの昆布締めは、口当たりはサッパリながら後味にねっとりとした食感が残ってとても満足感の高い逸品になっていた。

鯛・・・青柳ご出身だけあって鯛がとてもお得意だ。鯛の滋味漬けは秋の逸品。見た目は濃い醤油味かと思うのだけど、鯛出汁2:醤油1という配合割合で、実は飲めるほどに上品な醤油出汁がお見事。また、脂がのりはじめる夏から初秋、塩を振って〆た鯛にたっぷりの山葵を乗せたものも美味。酢橘をたっぷりと絞ると塩と山葵がいい感じに調和される。春には鯛煮麺のお碗。鯛の香り満載の出汁としっとりめに仕上げられた鯛と一緒に頂く。

自分が勝手にスペシャリテとして認定しているお料理もいくつかある。

春先の鶉饅頭・・・中には鶉のミンチ、タケノコ、ゴボウ、にんじん、そしてアクセントで上にちょんとワサビ。

夏の子持ち鮎ご飯・・・まずはそのままいただき、2杯目・3杯目は身を解した後に残った鮎の骨をベースにした出汁を掛けていただくと大満足。

松茸ごはん・・・昆布や鰹を使わない。松茸に塩を振って浸透圧で出てくる水分を出汁に使うので、松茸の味と香りがストレートに伝わってくる。そのままでも美味しいが、柚子を軽く振って頂くと輪郭が少しハッキリする感じになってなお良い。

お肉料理も最後の炊き合わせの前に必ず出てくる。牛肉しゃぶしゃぶの白味噌仕立ては上品な白味噌の甘味が素晴らしい。赤酢のご飯との相性バッチリな牛肉の飯蒸しも美味だ。

アルコールはワインや日本酒をはじめとして幅広く取り扱う。飛田さんは豊富な知識をお持ちであるだけに料理と合わせるペアリングも素晴らしい。自分はいつもボトルでワインを頼むので一貫してペアリングというわけではないため、その真骨頂までは経験していないかもしれないが、ボトルで頼んだワインを飲みつつ合間に挟んでもらうグラスワインのチョイスのセンスがとてもいいし、知らないワインに出会うことがとても多くて勉強になる。

ワインと日本料理の見事なコラボ

こちらのお店はオーナーソムリエの飛田さんが料理長の石田さんとタッグを組んで展開するワインと正統派日本料理のお店。飛田さんはかの名店オストラルでソムリエとして活躍された後に岸本シェフと共にランベリーを立ち上げられた方。石田さんはかの徳島の名店・青柳で15年にわたる修行をされてきた方(石田さんと小十・奥田氏と龍吟・山本氏とは兄弟弟子である)。お二人とも小十で働かれ、奥田氏がパリにお店を出したときにはそこで協働されていたご関係。お二人で協力し合いながらメニューを考えたりなどしているという感じが伝わってくる。

お造り・・・魚を切っただけで出すというスタイル(それが悪いとは少しも思っていないので誤解なきよう)ではない。たとえば、マグロひとつとっても塩で〆たものに一仕事した菊花を加えて三杯酢を掛けたり。夏にでてきたメジマグロの昆布締めは、口当たりはサッパリながら後味にねっとりとした食感が残ってとても満足感の高い逸品になっていた。

青柳ご出身だけあって鯛がとてもお得意だ。鯛の滋味出汁漬けは秋の逸品。見た目は濃い醤油味かと思うのだけど、実は飲めるほどに上品な醤油出汁がお見事。また、脂がのりはじめる夏から初秋、塩を振って〆た鯛にたっぷりの山葵を乗せたものも美味。酢橘をたっぷりと絞ると塩と山葵がいい感じに調和される。春には鯛煮麺のお碗。鯛の香り満載の出汁としっとりめに仕上げられた鯛と一緒に頂く。

自分が勝手にスペシャリテとして認定しているお料理もいくつかある。

春先の鶉饅頭・・・中には鶉のミンチ、タケノコ、ゴボウ、にんじん、そしてアクセントで上にちょんとワサビ。

夏の子持ち鮎ご飯・・・まずはそのままいただき、2杯目・3杯目は身を解した後に残った鮎の骨をベースにした出汁を掛けていただくと大満足。

お肉料理も最後の炊き合わせの前に必ず出てくる。牛肉しゃぶしゃぶの白味噌仕立ては上品な白味噌の甘味が素晴らしい。赤酢のご飯との相性バッチリな牛肉の飯蒸しも美味だ。

アルコールはワインや日本酒をはじめとして幅広く取り扱う。飛田さんは豊富な知識をお持ちであるだけに料理と合わせるペアリングも素晴らしい。自分はいつもボトルでワインを頼むので一貫してペアリングというわけではないため、その真骨頂までは経験していないかもしれないが、ボトルで頼んだワインを飲みつつ合間に挟んでもらうグラスワインのチョイスのセンスがとてもいいし、知らないワインに出会うことがとても多くて勉強になる。自分は最初の一杯としていつもスパークリングワインをグラスでいただくのだが、こちらはシャルトーニュ・タイユ、ブノワ・ライエ、フレデリック・サヴァールといった上質なシャンパンをグラスで提供してくれる。

餐廳資訊

細節

| 店名 |

Nogizaka Shin

|

|---|---|

| 類型 | 日本料理、洋酒吧、海鮮 |

| 預約・查詢 |

050-5571-2866 |

| 可供預訂 |

僅限預約

關於空座情況,請打電話咨詢。 |

| 地址 |

東京都港区赤坂8-11-19 エクレール乃木坂 1F |

| 交通方式 |

從東京地鐵千代田線乃木坂站1號出口徒步3分鐘 距离乃木坂 325 米 |

| 營業時間 |

|

| 預算 |

¥40,000~¥49,999 |

| 預算(評價匯總) |

¥30,000~¥39,999¥20,000~¥29,999

|

| 付款方式 |

可使用卡 (Diners、VISA、Master、JCB、AMEX) 无使用電子錢 可使用二维码支付 (PayPay) |

| 服務費收費 |

服務費10% |

座位、設備

| 座位數 |

18 Seats ( 吧臺8席餐桌單間2間(4席、6席)) |

|---|---|

| 最大宴席可容納人數 | 18人(座位)、30人(站立) |

| 個人包廂 |

可能的 可容納2人、可容納4人、可容納6人、可容納8人、可容納10~20人 餐桌包間2個房間2~4個座位x1個房間4~6個座位x1個房間 (最多可容納12個座位) |

| 包場 |

可能的 可接受20人以下 |

| 禁煙・吸煙 |

嚴禁吸煙 |

| 停車場 |

不可能 附近有投幣式停車場 |

| 空間、設備 |

平靜的空間,有吧檯座位,接待輪椅客人 |

選單

| 酒水 |

有日本清酒,有燒酒,有葡萄酒,對日本酒講究,對葡萄酒講究 |

|---|---|

| 料理 |

對蔬菜菜式講究,對魚類料理講究,有素食菜單 |

特點 - 相關信息

| 此時建議 |

|

|---|---|

| 位置 |

神秘不為人知的餐廳 |

| 服務 |

可提供兩個半小時以上的聚會,可提供慶祝・驚喜的服務,可自帶飲料,有品酒師,提供外帶服務,外送 |

| 關於兒童 |

周六和節慶等,如果沒有招待的座位等的話可以 (請電話聯係) |

| 服裝規定 |

請勿穿T恤、短褲、休閒涼鞋等過度輕裝。過量的香水可能會被要求離開。請小心。 |

| 網站 | |

| 開店日 |

2016.6.11 |

| 電話號碼 |

03-6721-0086 |

平日の午後6時半、1名で訪問した。リニューアルしてから初めての訪問。内装も客の動線も、ガラリと、とても大きく変化した。

頂いたお料理は以下のとおり。

◯南京豆腐。カボチャで作った葛豆腐、その周りにカボチャのスリ流し、そして上にウニ。

◯冬瓜のお料理。鯛のほぐし身、鯛の出汁の餡掛け。

◯お椀はとてもオーソドックスにハモとマツタケ、そしてこの季節らしく菊花。松茸は岐阜からとのこと。

◯お造り一つ目は鯛のタタキ。一つは上に山ウニ。もう一つは上にワサビがたっぷりと乗せられているので、酢橘を絞って掛けて辛味を和らげていただくととても美味。

◯お造り二つ目は太刀魚の酢締め、イクラとキノコと大根おろしを使った「おろし和え」が上から掛けられていた。あしらいに小芋を出汁で炊いたもの。

◯お凌ぎはカツオの漬け。その下に大きな銀杏を使った飯蒸し。

◯八寸。茄子の白和え、サツマイモの茶巾絞り、千葉の生落花生の湯掻きたてのもの、何か(失念)のお浸し、松茸フライ、牛肉のしぐれ煮。

◯焼き物はノドグロ、松茸、栗、蓮根餅。これが実に美味であった。

◯炊き合わせ(といって良いのか分からないが)はアカヤマドリという天然キノコをスッポンの出汁で炊いたお料理。上に添えられているのが素揚げしたネギとタタキ木の芽を和えたもの。キノコの香りをメインに楽しむお料理。スッポンの脂がまるでオリーブオイルのような雰囲気。香りに香りを重ねる感じだが、不思議とゴチャゴチャしていない。アカヤマドリはヤマドリダケの一種だそうだが、ヤマドリダケというのは要するにセップ茸のことだそうで。

◯〆のご飯はやはり三段階。

①蕎麦米雑炊

②この季節のスペシャリテ、子持ち鮎ご飯。骨を抜いて丁寧に解して混ぜ混ぜしたものをいただく。

③最後に「かき玉」ご飯。鮎の骨を出汁に使って作られた「かき玉」。美味しくないわけがない。

◯デザートはイチジク餡蜜。イチジクの上に小豆餡、白玉、黒苺、イチジクのグラニテ、チーズのソルベなど。自家製水わらび餅の小瓶添え。

◯お抹茶

ドリンクは下記のとおり。

◯グラスシャンパンはマルゲのシャーマン・ロゼ2018年

◯ボトルワインはジョセフ・ドルーアンのシャサーニュ・モンラッシェ・モルジョの1985年。

初訪は2017年10月。以下はベース投稿。

+++

こちらのお店はオーナーソムリエの飛田さんが料理長の石田さんとタッグを組んで展開するワインと正統派日本料理のお店。飛田さんはかの名店オストラルでソムリエとして活躍された後に岸本シェフと共にランベリーを立ち上げられた方。石田さんはかの徳島の名店・青柳で15年にわたる修行をされてきた方(石田さんと小十・奥田氏と龍吟・山本氏とは兄弟弟子である)。飛田さんも石田さんも小十で働かれ、奥田氏がパリにお店を出したときにはそこで協働されていたご関係。お二人で協力し合いながらメニューを考えたりなどしているという感じが伝わってくる。2023年夏に内装を一新した。

こちらのお料理は、日本料理の枠を決してはみ出すことなく、それでいて、ワインに寄せるためにとてもマクロな世界で創意工夫と研究を重ねておられる。食材は調味料まで含めて国産のものしか使わないし、見た目はまったく正統派な日本料理だし、その印象は料理を口にしたときにも変わらない。しかし、実は創意工夫に満ち溢れている。気づいてもらえないかもしれないレベルでの工夫をするというところが奥ゆかし過ぎる。

お造り・・・魚を切っただけで出すというスタイル(それが悪いとは少しも思っていないので誤解なきよう)ではない。たとえば、マグロひとつとっても塩で〆たものに一仕事した菊花を加えて三杯酢を掛けたり。夏にでてきたメジマグロの昆布締めは、口当たりはサッパリながら後味にねっとりとした食感が残ってとても満足感の高い逸品になっていた。

鯛・・・青柳ご出身だけあって鯛がとてもお得意だ。鯛の滋味漬けは秋の逸品。見た目は濃い醤油味かと思うのだけど、鯛出汁2:醤油1という配合割合で、実は飲めるほどに上品な醤油出汁がお見事。また、脂がのりはじめる夏から初秋、塩を振って〆た鯛にたっぷりの山葵を乗せたものも美味。酢橘をたっぷりと絞ると塩と山葵がいい感じに調和される。春には鯛煮麺のお碗。鯛の香り満載の出汁としっとりめに仕上げられた鯛と一緒に頂く。

自分が勝手にスペシャリテとして認定しているお料理もいくつかある。

春先の鶉饅頭・・・中には鶉のミンチ、タケノコ、ゴボウ、にんじん、そしてアクセントで上にちょんとワサビ。

夏の子持ち鮎ご飯・・・まずはそのままいただき、2杯目・3杯目は身を解した後に残った鮎の骨をベースにした出汁を掛けていただくと大満足。

松茸ごはん・・・昆布や鰹を使わない。松茸に塩を振って浸透圧で出てくる水分を出汁に使うので、松茸の味と香りがストレートに伝わってくる。そのままでも美味しいが、柚子を軽く振って頂くと輪郭が少しハッキリする感じになってなお良い。

お肉料理も最後の炊き合わせの前に必ず出てくる。牛肉しゃぶしゃぶの白味噌仕立ては上品な白味噌の甘味が素晴らしい。赤酢のご飯との相性バッチリな牛肉の飯蒸しも美味だ。

2022年から最後のお食事の趣向を少し変えられた。ざっくりいうと三部構成。まずは蕎麦の実で作った雑炊。その次が白米と何らかのおかず(鯛の滋味漬けだったり鯛の胡麻ダレ掛けだったり)、そして最後に卵とじ掛けご飯(豆腐の卵とじだったり、煮穴子と牛蒡の卵とじだったり)。

アルコールはワインや日本酒をはじめとして幅広く取り扱う。飛田さんは豊富な知識をお持ちであるだけに料理と合わせるペアリングも素晴らしい。自分はいつもボトルでワインを頼むので一貫してペアリングというわけではないため、その真骨頂までは経験していないかもしれないが、ボトルで頼んだワインを飲みつつ合間に挟んでもらうグラスワインのチョイスのセンスがとてもいいし、知らないワインに出会うことがとても多くて勉強になる。