Namiki Yabusoba

(並木藪蕎麦)客入りの疎らな状況に寂しさを覚える

「上野の森美術館」で催された、知り合いの画家の展覧会に出掛ける。

帰りにどこかに寄りたい気分で、少し足を延ばしてこちらを選ぶ。

3年以上間が空いてしまっていたこともあるが、現況を確認する意味でも訪れてみた。

時刻は15時で、入ってみると先客は女性3人の一組だけ。

経験上最も閑な時間帯だが、それでも普段なら3割のテーブルは埋まっているはず。

何処でもどうぞのお姐さんの声に、私の定位置である左手前窓際の小上がりに、靴を脱いで上がる。

注文は「ぬる燗」1合に、肴には今回は「焼き海苔」を選ぶ。

角盆にはお銚子と「蕎麦味噌」が乗り、海苔は懐かしい'海苔箱'に収められて登場。

この海苔箱は「かんだやぶ」が考案したという話もあるが、江戸前蕎麦屋ならではの小粋な設えで「焼き海苔」の提供の為だけにこんな仕掛けを施すところに、遊び心が感じられる。

海苔自体も吟味されてはいるが、パリパリの状態を山葵醤油をちょこっと付けて口に運べば実に美味しく、改めて酒に良く合うことを確認。

肴の追加はこの時期どうしても頼みたい「鴨ぬき」。

専用の小鍋に、ぐつぐつと煮立った状態で運ばれる。

相変わらずの仕事で、鴨肉やつくねの美味さもさることながら、今回は特に葱の食感と甘さが印象に残る。

青い部分を使わず太い根本だけである点に、改めて東京人にとって葱は白い野菜であることを実感。

2本目のお銚子は「ひや」でもらう。

熱いつゆで火照った舌には心地よく、しばし至福の時間が流れる。

蕎麦は当然ながら「ざる」1枚。

蕎麦単体ならば昨今の人気店の方が美味い処がいくらでも在るが、やはりつゆは何処にも負けない強さを持っている。

濃さや鹹さには否定的な意見も有るようだが、どっぷり浸すような愚を犯さなければ何ら問題ない。

そのためにわざわざ徳利で出されるひと手間があり、少しずつ猪口に注ぎ手元で加減して啜ればよいわけで、その方が喉越しを楽しむにも理に適っている。

徳利には結構な量のつゆが残ったが、急須の蕎麦湯を注いで全て飲み干す。

この満足感は揺るぎない。

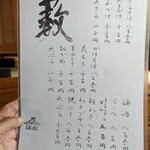

差し出された和紙のマスクホルダーには、大きく'藪'と筆書きされている。

さりげなく添えられた爪楊枝は「さるやの黒文字」で、老舗の矜持を感じる。

1時間近く居たが、後客は2組4人と言う状況。

平日でもこんな静かな光景を目にするのは、50年以上通って初めてである。

外人さん向けに用意された横文字のメニューも出番は無く、お姐さん方が折角覚えた片言の英語も忘れてしまったのではと思う。

先般訪れた「駒形どぜう」同様、寂しさは禁じ得ない。

あちらのようにメニューの縮小などは見られないものの、何時でも溢れていた賑々しい雰囲気が感じられないのは、何とも悲しい。

ゆるぎない味と居心地の良さでは、やはり「並木」が一番

日曜日にこちら方面に出掛けた帰りに立ち寄る。

実は一年ほど前にも訪れたが、書き足すこともあまり無く、撮った写真も変わり映えはしなかったので更新はしなかった。

今回もどうしようかなと思ったが、少々お付き合い頂きたい。

時刻は17時を少し回ったころ。

ここ数年はゆっくりしようと平日の半端な時間帯に寄るのが常であった。

今回も、土曜日の「まつや」のような状況も十分想定され、おそるおそる引き戸に手を掛けたが案外空いていた。

私の定位置と言える、小上がり左隅の店全体が見渡せる卓を選ぶ。

まずは「ぬる燗」を一合。

合わせて「鴨ぬき」を注文。

「蕎麦味噌」を箸先で舐りながら薄手の白磁の盃を運びつつ、お目当ての登場を待つ。

7.8分で'ぬき'専用の蓋つきの器が運ばれた。

湯気と共に心地よい香りが立ち上がり、厚めにカットされた抱き身5切れとつくね1個、それに蕎麦が無い分多めの短冊切りの葱が煮込れいる。

鴨や葱をつまみ、旨味が溶け込んだつゆを啜りながらの酒は格別である。

最近の書き込みを見ると、鴨に臭みが有るとか皮が固いと言った意見も聞かれる。

こちらは野生の本鴨ではないが、よりそれに近い鴨肉を用いているため、品書きに載るのは味が乗る冬場限定。

それに対し年間を通し「鴨なんばん」や「鴨せいろ」を出している店では、癖の少ない「合鴨」を使っているので、その味に慣れてしまった舌には、やや癖が感じられるのは致し方ないこと。

実際にこちらでは肉にレア感は少なく、割としっかり火が通っているが、決して出汁殻状態ではなく旨味が十分に残っている。

さらに匂いをごまかすための七色や粉山椒を付けないところに、この逸品に対する自信が感じられる。

追加のお銚子は「ひや」で。

具材をすべて平らげ、つゆの最後の一滴まで飲み干す。

改めてこれが私にとっての'ソウルフード'の一つだと感じる。

蕎麦は偶には趣向を変えて「やまかけ」にしてみる。

辛めのつゆで伸ばされたとろろ芋の摺りおろしが、深めの皿に盛られた冷たい蕎麦にかかっている。

蕎麦のゆるぎない仕上がりも、それに上手く絡むとろろの加減も好ましい。

蕎麦湯は空の蕎麦猪口を添えて、タイミング良く出される。

先に皿に残ったとろろを割って余さず飲み干し、その後で蕎麦湯だけで味わう。

今回も期待を裏切らない安定した仕事ぶりを振り返り、しみじみと余韻に浸る。

近頃はこの店にも外人観光客の姿が目立ち、以前は壁に吊るされた掲示のみで客に手渡される品書きなどは無かったが、今では横文字表記も交えたメニューが用意されているのもご時世であろう。

一方で上京のついでに立ち寄る方や、東京人でも普段あまり蕎麦を食べ慣れていない方の来訪も多いようだ。

そのせいか最近の書き込みを見ても、こちらの味やスタイルについて賛否の振れ幅は大きいようだ。

東京でもうどんや丼物を扱ういわゆる'飯屋系蕎麦屋'や、簡便な'立ち食い系'が増殖して、蕎麦を単に食事の手段と捉える人も多いようだ。

しかしその昔は、江戸っ子にとっての蕎麦は今のファーストフードのような趣味食で、蕎麦で腹一杯にする習慣は無かった。

同時に蕎麦屋は庶民の社交場であり、今のような居酒屋のような形態の店が無かった頃は、それに代わる粋な呑み処でもあった。

こちらの創業は明治に入ってからだが、都内でも最も江戸前のスタイルを色濃く残している。

さすがに私も子供の頃にこちらに連れて来られた時分は、祖父さんや父が一杯やっている傍らで、「ざる3枚」とか「ざると温かい種物」の2つを注文するのが常であった。

お姐さん方も心得ていて、黙っていても食べるペースを見計らって、時間差を置いて出してくれたものだった。

しかし学生時代以降は「蕎麦屋酒」での利用が専らで、ゆっくりできる時間帯を狙って通い続けている。

数年前に全面的に建て直されたが、外観も内部のレイアウトも寸分違わぬ構えで再現させたことは立派。

品書きの内容はもちろん味についても、少なくとも私の子供の頃からは変わっていない。

これからも時流に迎合することなく、このスタイルは堅持されることを確信する。

時流に媚びない潔さが老舗の底力。新店舗でも変わることの無い味とスタイル

毎年こちらの「鴨なんばん」が始まる時期は、気もそぞろになる。

昨年は絵面を考えて、偶には違ったものをと「天ぬき」にしたが、今年は素直な気持ちで臨んだ。

敢えて天候の悪い平日の、2時半過ぎという半端な時刻を選んで訪店。

それでも閑散とは言い難い、5分の入り。

テーブル席も空いていたが、やはり小上がりを選ぶ。

「熱燗」を所望し、「そば味噌」を箸の先で舐りながら盃を運べば、おのずと顔がほころんでしまう。

今回はつまみ無しで、お銚子が半分くらいになった頃に蕎麦を注文。

2年ぶりに変わらぬ景色にご対面。

もちろん味の面でも、変化はない。

蕎麦の量は、小腹を満たすには丁度良いくらい。

しかし後のつゆを蕎麦湯で割って飲み干せば、心も身体も温まり、充足感が五体に浸みわたって行く。

(似たようなものばかりであるが、新規に4枚の写真を追加掲載)

≪2014年12月のレビュー≫

千葉方面の用事の帰り、夜はオペラシティでのコンサートのため、その前にちょっとお腹に入れておくのと、気分を高揚させるために立ち寄る。

5時を少し回った時刻であるため、店内はまだ落ち着いている。

お姐さんに促されて、小上がりの奥の席に陣取る。

寒い時期のこちらの目玉は「鴨」で、私もここのところ毎年それを目的で通っていたが、いつも同じ内容ではつまらないので、今回は端から久々で「天ぬき」にする心積り。

まずは「熱燗」を一合所望。

隣客の「鴨なん」の香りが鼻を擽り少し心が揺らぐが、初志貫徹で「天ぬき」を注文。

「蕎麦味噌」を箸先で舐めつつ盃を運ぶうちに、「ぬき」専用の蓋付きの丼が登場。

蓋を取ると湯気と香気が立ち昇り、丼の真ん中には熱々のかき揚げが置かれ、濃い目の掛けつゆで満たされている。

すぐに解けてつゆに旨みが溶け出し、中からは結構な量の芝海老が顔を覗かせた。

潤びた揚げ玉と海老を一緒に蓮華ですくうが、これが実に美味い。

'冷や'で頼んだ2本目のお銚子も、すいすいと空いていく。

ここから分かれた「池の端」では、透明なつゆを張った「天ぬき」を出すようになったが、私のような人間にはやはり濃い目の醤油味の方がしっくりと行く。

〆は当然ながら「ざる」1枚。

蕎麦もつゆも、さらに蕎麦湯も揺るぎない仕事。

次第に周囲のテーブルが埋まり始めたので、早々に席を立つ。

最近は「お上りさん」的な客が増えて、接客のお姐さん方はさぞやストレスが溜まるだろうが、笑顔を絶やさず応対していることは立派だと思う。

(「天ぬき」以外目新しい写真が無いので、2枚を追加掲載)

≪2013年11月のレビュー≫

「鴨南ばん」が品書きに加わる寒さが到来する時期、ここを訪れるのが私にとっての年中行事。

5時半前に着いたものの、すでに5分の入り。

奥のテーブル席の一角に通される。もちろん相席である。

いつものように「菊正樽」を‘ぬる燗’で一合。

毎回同じ写真では面白くないと、久しぶりに肴に「鴨ぬき」をもらう。

前の席の年配のご婦人も、同じ注文のようだ。

「蕎麦味噌」を舐めつつ、お銚子が半分ほど減ったころ、「ぬき」が専用の蓋つきの丼で登場。

「鴨南」と同じ値段だが蕎麦が無い分、鴨も葱も多めになっている。

2本目は‘冷や’にして、一年ぶりの味をゆっくりと楽しむ。

そうこうしているうちに、どんどんと後客が入店。

‘そうだ、今日は「三の酉」だ。’熊手を買い求めた帰りに立ち寄る客も見受けられる。

人の出入りが慌ただしくなってきたが、この雰囲気も悪くない。

蕎麦は当然ながら「ざる」一枚。

立て込んでいるせいか、やや茹で加減に精妙さが欠けるような気がしたが、四の五の言うつもりは毛頭ない。

最近こちらや「駒形」は、スカイツリーブームのおかげで雑多な人間が押し寄せ、昔ながらの味やスタイルについて不埒な物言いが散見される。

しかしもはや観光地となってしまった以上、いちいち目くじらを立てても仕方ないこと。

来年もまた変わらぬ味を期待して、早々に店を後にした。

(新規に7枚の写真を追加掲載)

≪2012年11月のレビュー≫

前回の訪問が再開店の直後の去年の今頃。

頻繁に寄るつもりが、1年も間が空いてしまった。

今回もasakusa777さまが報じられた、11月から始まった「鴨南ばん」の写真に引き寄せられるように足を向ける。

雨模様の5時過ぎ、店内はまだ静かである。

‘どこでもどうぞ’と言う馴染みのお姐さんの声に、小上がりの奥の卓を選ぶ。

まずは「熱燗」を1合。

薄手の白磁の杯は唇に優しく、樽の香が芳しい「菊正宗」が身体に浸みわたっていく。

「蕎麦味噌」も変わらぬ美味さ。

肴は久々に「わさび芋」にしてみた。

すり下ろした「とろろ芋」の小鉢に、山葵の小皿と醤油が添えられたシンプルなもの。

箸でちぎっては山葵醤油をちょこっと付けて口に運ぶが、吟味された素材の良さが伝わる一品。

「ぬる燗」の追加と同時に、お目当ての「鴨南ばん」も注文。

運ばれた丼を前に、思わず居住まいを正してしまう。

分厚い鴨肉やねぎを頬張り、手繰った蕎麦を啜り、さらに濃厚な旨味が溶け込んだつゆを含みつつ、2本目の酒をじっくりと楽しむ。

まさに至福の時である。

季節がめぐりまたこの場所に身を置き、この味に再会できたことは万感の思いである。

≪2011年11月のレビュー≫

昨日11月1日に店舗建て替えが完了した「並木藪」が再開店した。

少し日を置いてから伺うつもりでいたが、asakusa777様のレビューを拝見してどうしても寄ってみたくなった。用事を早目に済ませるつもりがなかなか捗らず、気が付けば6時近く。

行列覚悟であったが、幸運にも待たずに奥の小上がりの隅に席が空いていた。

おっしゃる通り、店の広さもレイアウトも全く変わっていない。

スタッフの顔触れはもちろん、器や盆の上の設え、店の隅にデンと据えられた「菊正の四斗樽」、さらに帳場の前の「黒電話」に至るまで、全て以前の店のままである。

変わっているのは、店内に漂う間新しい杉材の香りくらいのもの。

再開店を心待ちにしていた客が次々と暖簾をくぐってくる状況のため、余りゆっくりするのも気が引けるので、注文は「冷や」1合とすぐにお待ちかねの「鴨南」。

味の面でも当然揺るぎは無い。

温蕎麦にも付く湯桶から蕎麦湯を注いで、猫舌の私でも最後の一滴までつゆを飲み干す。

ハンカチで拭う噴出した汗には、心なしか涙も混ざっていたような気がした。

やはり東京人にとっては、ここの「鴨南」はソウルフードであると思う。

また近いうちに昼の半端な時間にゆっくりと訪れたい。

≪2011年2月のレビュー≫

周知の通り、「並木藪」の店舗が建て替えになる。

てっきり、冬場の名物の「鴨南が品書きから消える3月までは続けるものと思っていたが、2月末で終了という情報が入り、急ぎ駆けつけた次第。

建て替えを惜しむ声も多いと聞くが、この建物は昭和20年代の建築で、都内の老舗蕎麦屋でも「大震災」直前に創建された姿を今に留める「名代 虎ノ門 大坂屋 砂場 本店」や、戦禍を免れて現存する「かんだやぶそば」や「神田まつや」の建物に比べれば、文化的価値はそれほど無いとは言える。

しかし、この辺り一帯が焼け野原となっていた未だ物の少ない時代に、苦心して再建された木造建築には、なかなかの趣があった。

平日の5時半、ちょうど客足が引いた頃合いであったようで、テーブル席も空いていたが、この際なので手前の小上がり正面の、店全体を見渡せる座を選ぶ。

「菊正樽酒」のぬる燗とお通しの「練り味噌」、肴に選んだ「板わさ」で暫し寛ぐ。

思い返せば子供の頃から20回近くは訪れていることになるのか。

杯をゆっくりと運びつつ店内の隅々まで見渡すうちに、亡き父のことなど様々な感慨が蘇ってくる。

蕎麦はもちろん「鴨南ばん」。

相変わらずの美味さである。薬味に「七味」ではなく「生山葵」を付けるのが、ここの流儀。

追加で頼んだ‘冷や’とともに、改めてこの店の揺るぎ無い魅力を堪能。

再開は「鴨南ばん」の開始に合わせた、今年11月になるそうだ。

もちろんこの味やスタイルが変わることは、決して無いだろう。

帰り際に馴染みのお姐さんに、どんな店舗になる予定かを問えば、“大きな構えにはいたしません”という返事に、安堵の気持ちを抱いて、この思い出深い店を後にした。

≪2010年2月のレビュー≫

やれ“盛りが少ない”、“つゆが辛い”と言われながら、評価が高いのは老舗の底力。

店構えや、レイアウトのせいか、三家の中では一番気軽に入りやすい店。

味も昔ながらのスタイルを最も残している。特に時流に媚びない「つゆ」の味は素晴らしい。

平日の昼下がり、「蕎麦味噌」を舐めながら「菊正」の樽を、ちびちびやる気分は最高。肴の種類は少ないがこれで十分。

冬場は「鴨南ばん」をかかさず注文。厚めの抱き身3切れ、脂身1切れ、屑身を叩いてまるめた丸(がん)一個、それに太めに切られた根深葱が煮込まれている。

以前、関西の超有名蕎麦屋で食した「鴨南」たるや、鴨はこま切れ、つゆは透きとおり、葱は青い。情けなくて涙が出てきた。

「並木」の濃厚な味わいは絶品。「ぬき」でなくとも「かけ」でもOK。

ここの蕎麦は、このつゆに負けぬ力を持っている。

-

「鴨なんばん」(2015/12)

-

癇酒一式(2015/12)

-

蕎麦を手繰る(2015/12)

-

蕎麦湯を注ぐ(2015/12)

-

「天ぬき」(2014/12)

-

中からプリッとした芝海老が(2014/12)

-

‘お銚子本膳お一人さ~ん’

-

「鴨ぬき」

-

「ぬき」のため鴨も葱も多め

-

「冷や」一合

-

「ざる」一揃え

-

蕎麦を手繰る

-

蕎麦湯を注ぐ

-

「燗酒」「蕎麦味噌」「わさび芋」

-

山葵醤油をちょこっと付けて口に運ぶ

-

揺るぎ無い「鴨なん」の雄姿

-

熱いつゆの中でも存在感のある蕎麦

-

分厚い「抱き身」

-

温蕎麦にも「蕎麦湯」が付くのが江戸前の流儀

-

新店舗の佇まい

-

酒・蕎麦味噌

-

感涙物の「鴨南ばん」

餐厅信息

细节

| 店名 |

Namiki Yabusoba(Namiki Yabusoba)

|

|---|---|

| 类型 | 荞麦面 |

|

03-3841-1340 |

|

| 预约可/不可 |

无法预订 |

| 地址 |

東京都台東区雷門2-11-9 |

| 交通方式 |

从都营地铁浅草线・东京地铁银座线的A4&A5出口徒步1分钟从东武伊势崎线浅草站徒步5分钟 距離浅草 168 米 |

| 营业时间 |

营业时间和节假日可能会发生变化,因此请在参观前与餐厅联系。 |

| 预算 |

¥1,000~¥1,999 ¥1,000~¥1,999 |

| 预算(评价总数) |

¥2,000~¥2,999¥2,000~¥2,999

|

| 付款方式 |

可使用卡 (VISA、Master、JCB、AMEX) 可使用电子货币 (Suica等交通系电子货币、nanaco、WAON) 无使用二維码支付 |

座位、设备

| 座位数 |

36 Seats ( 桌子6人席×2・4人席×1,小高座4人席×5) |

|---|---|

| 个人包厢 |

不可能 |

| 包场 |

不可能 |

| 禁烟・吸烟 |

严禁吸烟 |

| 停车场 |

不可能 |

| 空间、设备 |

平静的空间,有日式包厢 |

菜单

| 酒水 |

有日本清酒 |

|---|

特点 - 相关信息

| 此时建议 |

许多人推荐的用途。 |

|---|---|

| 位置 |

家庭式餐厅 |

| 餐厅公关 |

浓汁老店的味道

并木薮・・・此次新装开业。但是保留着传统的氛围,味道不变的美味。这才是老字号的精粹啊。在浅草手把手地做荞麦面・・・用温热的酒和美味的下酒菜搭配,最后吃荞麦面・・・那样的潇洒的吃法熟悉的店铺,那就是林荫道・・・ |

ここのところ千葉方面に出向く用事が重なり、その帰りに立ち寄る。

平日の15時過ぎで、長年の経験から最も空いている時間帯である。

案の定、先客は若い男女3人組の白人系の外人さんだけの状況。

ベテランのお姐さんの'どちらでもどうぞ'の声に、私の定席である'小上がり窓際奥'に靴を脱いで上がる。

以前はメニューは外人さん向けの横文字表記のものだけで、我々は壁に下がった短冊を見て注文していたが、最近は日本語のメニューも用意されている。

まずはビール(キリンラガー中瓶)をもらう。

本社がこちらに移転したため、今では「アサヒ」を安易に地元と考える人も居るようだが、歴史を鑑みてスーパードライなどを出さない姿勢に老舗の矜持を感じる。

肴には「天ぷら」を注文。

天ぷら蕎麦用の「かき揚げ」に替えることも出来るが、あちらは冬場に「天ぬき」で頼む方が良いので、普通の盛り合わせで注文。

運ばれた皿には、小海老4連の摘まみ揚げ2個、天ざるでお馴染みの頭無しの中海老2個、添えは海苔としし唐というラインナップ。

高級天ぷら屋とは一線を画す、江戸前蕎麦屋伝統のやや多めの衣できつめに揚げる手法で、サクッとした食感が秀逸。

海老にはしっかり味が有り、そばつゆ同様の濃い目の天つゆに軽く浸して口に運べば実に美味い。

酒は「ひや」を1合。

これには「そば味噌」が付き、昔に比べ少し量は減ったものの味は相変わらず。

これらで暫しの時間をゆるりと過ごす。

そうこうしているうちに、後客が続々と入店。

子供連れを含めて6組ほどだが、ほとんどがインバウンドの皆さん。

唯一日本人の親子連れが居たが、メニューを眺めて'米は無いの'とか'大盛りは出来ないか'などと言うのでは、事実上外人さんと同じ。

一気に慌ただしくなり、酒の追加はやめて蕎麦にする。

注文は「ざる」1枚。

蕎麦の仕上がり、つゆの味、ともに揺るぎない。

天ぷらの衣が潤びて旨味が加わった天つゆに絡めても、もちろん美味い。

蕎麦猪口と天つゆの小鉢の双方に、土瓶からさらりとした蕎麦湯を注げば満足感はいつも通り。

帰り際に帳場で少し言葉を交わしたが、インバウンドの客が目に見えて増えており、特にこのくらいの時間帯は、連日大半が彼らで埋め尽くされるとのこと。

お姐さん方も片言の英語を交えての接客はさぞや苦労が多いと思うが、笑顔を絶やさず的確にこなしているのは立派。

当然ながら仕事面でも江戸前の技が貫かれており、伝統の味がそのまま提供されている。

2年半前に訪れた折の閑散とした状況に比べれば、どんな形であれ客入りが戻っているのは喜ばしいこと。

しかし以前は半端な時間帯に一杯やっていた年配客(私も傍から見ればその一人だが)が必ず居たものだが、その姿が見えないことがやや心配。

食後に楊枝が出され'黒文字でございます'の言葉が添えられたが、この意味と有難味を感じる客は少ないと思われる。