官方消息

本店已登錄為TabeLog店家會員。本店相關營業資訊,是由店家人員所公佈。

Miyasaka

(宮坂)- 預算:

-

- 定期休息日:

- 星期天

凛としていて、すべてが美しい

10月下旬の平日午後7時に2名での訪問。この日のカウンターは自分たちを含めて6名(3組)でゆったりと。個室にもお客さんが入っていた。廊下にはスタッフの方がお一人ず〜っと立っておられて、お客さんが個室やカウンター部屋から出てきた際の対応をされておられた。

この日の掛け物はなんと松平不昧公のもの。「明月松間照」と書いてあるのだが「松」と「照」という字に趣向が凝らされていた。そして花入は旦入の白楽の釣り花入。

◯汲出し:塩香煎

◯先付:岩手県葛巻のマツタケ、京都府宮津のアコウ、大黒しめじと舞茸、これらが少しトロリとしたお出汁の中に入ったもの。マツタケの味と薫りが強い

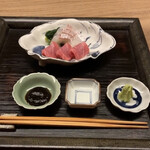

◯向付(お造り):塩釜のマグロ中トロ、マツカワガレイとそのエンガワ、丹後半島のアオリイカ

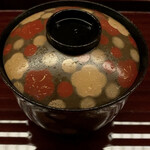

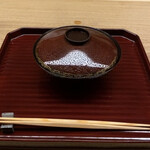

◯煮物椀:松茸と冬瓜 とても美しいお椀で

◯焼き物:但馬玄のシンタマ、丹波篠山の万願寺、実山椒ソース

◯八寸:栗と銀杏の揚げたもの、シロバイガイの旨煮、もずく酢、手毬寿司、雲子、礼文島のウニ、インゲンのお浸し

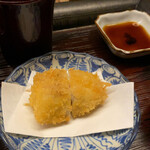

◯炊き合わせ:金目鯛の玄米粉揚げ、名残りの丸茄子、上から生姜餡

◯強肴:ウスバハギ(初めて食べた)とその肝のペースト、ちり酢で

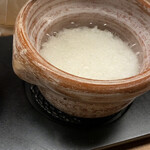

◯ご飯:いつもどおり、まずは煮えばなから頂く。マグロ漬け、ハモのフライ、赤出汁のお味噌汁、お新香と一緒に

◯菓子:栗きんとん

◯抹茶

◯水菓子:シャインマスカット、ピオーネ、刀根柿、グレープフルーツのゼリー、イチジクのアイスクリーム

お酒

◯サッポロ赤星(中瓶)

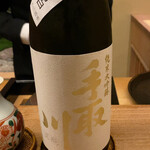

◯伯楽星 純米吟醸

◯十四代 中取り 純米吟醸

◯山形正宗 純米吟醸 秋あがり

◯黒龍 吟風 2021

下記はベース投稿

+++

このお店がオープンしたのは2015年11月16日のこと。自分が初めて訪問したのはその翌年、2016年の1月のことで、それ以来、2か月に一度とか、3か月に二度というような割合で、コンスタントにお邪魔している。オープン当時は根津美術館のすぐ近くの地下にあったが、ちょうど5年後の日の2021年11月16日に現在地にて再オープンされた。

お店は高級低層マンションの一階にある。一部屋を丸々お店として使っているのだと思うが、それにしても広々としたスペースである。暖簾を潜って引き戸を引いて店内に足を踏み入れると広々とした玄関口(ウェイティングスペースも兼ねているのだろうか)。段差を上がるとすぐに左手にテーブル個室があり、右手に床がある。更に奥に進むと立派なワインセラーがあり、左手にカウンター個室。お手洗いは広々としたものが二つ用意されている。

廊下の一番奥まで行くとメインのカウンター席がある。大きく開放的な窓の向こうには調えられた坪庭。京都であれば日本料理のお店に限らずイタリアンやフレンチのお店でも店内から和風の坪庭を鑑賞しながら食事をするというパターンはよくあるが、東京では珍しい。実に京都的な雰囲気である。カウンターは奥行きもあるし席間もゆったりとしている・・・なんと6席しかないようだ。それでいて1回転しかさせないのだから、予約も今まで以上に難しくなるのだろうか。

まず驚いたのはお料理の写真撮影が可能となったこと。SNS全盛の昨今、当たり前といえば当たり前だし、宮坂さんのお料理はとても美しいので、誠に朗報である。

茶道も嗜まれる大将は、未在でのご修行時代から、日本文化全般にご興味を持たれ精通するようになったようだ。廊下右手にある床には季節を意識した花などが生けられ、やはり季節を意識した掛軸やお道具などが飾られている。詳しいことが分からずとも遠慮なくお尋ねすると良い。とても丁寧に教えてくれるはずだし、とても勉強になる。

お料理はまずは汲出しからスタートする。茶懐石を基本とする京都の「未在」(自分は未訪)でご修行されたからであろうか、あるいはご本人が茶道を嗜まれる方だからなのか、茶懐石でいえばまずは寄付(よりつき)で白湯をいただく、そんな感じだ。冬であれば柚子香煎や塩香煎、春であれば梅香煎や桜湯、夏であれば梅酒オンザロックなどが供される。

そして先付・・・その季節に合わせた食材を使って少々手の込んだ一品をお出しいただくことが多い。冬だと湯葉を使ったもの、春だと胡麻ダレと和えた山菜、夏だと土佐酢を使ったジュレを蛸や鳥貝などの魚介と夏野菜に掛けたものとか。魚と時季の野菜を何かしらをベースに作ったソースで和えたものが多い印象だが、移転後に訪問した三回のうち二回は白味噌仕立てだったので、趣向を少し変えられたのかもしれない(今後も観察していきたい)。

次いで向付(お造り)・・・白身魚(鯛、鰈、平目のどれか)と鮪という組み合わせ。必ずこの組み合わせ(ただし2023年10月の訪問時にはアオリイカが追加されて3品だった)。昆布醤油と、柑橘(酢橘果汁)に塩を一振りしたもの、それが山葵とともに供される。昆布醤油は白身と鮪の双方に、酢橘塩は白身魚に使うことが予定されている。鮪は「やま幸」さんから仕入れていて、余り大振りでないのものがお好みのようだ(ちなみに青空さんも同じことを言っていた)。

煮物椀・・・これが宮坂さんの真骨頂。一言で言えばキレのあるお出汁。出汁はもちろんしっかりとっているものの、吸地はどちらかというと薄味で、まさに引き算の美学。具材として使われる魚介それ自体の甘みや塩味を引き立たせてくれる。秀逸なのは4月頃の蛤のお碗で、蛤の風味しっかりな出汁の中に胡麻豆腐、その上に旨味たっぷりな蛤真薯。夏の白甘鯛と冬瓜のお碗(煮麺仕立て)も自分の好み。

焼き物・・・移転前はカウンター内にあるスペースで炭焼きにしていたが、今は厨房のなかで調理されている。太刀魚、喉黒、鰆、鮎魚女、真魚鰹、桜鱒などのお魚がメイン。単に炭焼きにしているのではなく、実山椒のタレで焼いたものだったり、西京焼きだったり、真魚鰹や桜鱒や時鮭だと幽庵焼きだったりする。しっかりした苦味のある丹波篠山の無農薬野菜の上に載せて供される。お魚がメインと言ったが、実は移転後は牛肉も使うようになられた。いつも兵庫県の但馬玄(上田畜産という生産者独自のブランド牛)で、シンタマの部分を出されることが多いという印象。赤身が多め肉肉しい食べ応えのあるものだ。秋の一品が尾長鴨である。これは移転前にやっておられた唯一のお肉料理で、鴨の肝をベースにしたソースを使うという野趣に溢れていながらも上品な仕上がりの逸品である。

そして箸休めをいただいて八寸に。その八寸がいかにも「京都らしい」という感じで、まさに華やかな八寸。東京の人気店でいうと銀座「しのはら」と同じ感じといえばいいだろうか。東京で修行されたお料理人のなかでも最近だと大門「くろぎ」が似た感じでやられているが、あんな感じで、季節感を視覚に訴えてくるスタイル。祇園祭の時期であれば「蘇民将来子孫也」と書かれた札のようなものが置かれたり、七夕の時期であれば笹寿司が出たりと。また、この八寸をいただくと仕込みの大変さが伝わってくる・・・それぞれの料理が尋常ではない手間暇を掛けて作られてあることは間違いない。

その後は炊合せ(夏の賀茂茄子、秋から冬にかけての聖護院大根などが記憶に残る)、そして強肴・・・松葉蟹だったり鮑だったりといった高級食材がここで使われることが多いかな。4月頃になると京都・塚原の朝堀筍の焼き物が強肴の前に頂けたりするが、これが絶品。前述の蛤椀のことも考えると4月上旬の宮坂を外すことは絶対に出来ない。

お食事は土鍋で炊いた白米である。ここでも茶懐石スタイルが顔を覗かせていて、まずは煮えばな(アルデンテ状態)を1杯いただき、余熱で徐々に炊き上がっていくものを2杯、3杯と頂く。ご飯のお供としてはお新香だけでなく何かしらのおかずもやってくるが、ここ数年(これを書いているのは2023年10月)は鮪の漬けと魚のフライだ。穴子のフライなんてフワフワに仕上げられていて悶絶級だ。添えられるお味噌汁は常に赤出汁、その具材は揚げたお芋と決まっている。なお、移転後に一度だけではあるが、煮えばなを一口頂いたのち、松葉蟹をお釜に入れて余熱で火を通し炊き込みご飯にするということがあった。宮坂さんで炊き込みご飯を頂くのは初めての経験だったので新鮮な驚きであった。今後は炊き込みご飯もやられるのかもしれない(今後も観察していきたい)。

食後・・・まずは自家製の上生菓子などが供され、その後に大将みずから点ててくださる薄茶をいただく。たっぷりと抹茶を使った濃いめの仕立てで、高速シェイクでカプチーノのようにクリーミーに泡を立てたもの。その後に水菓子をいただく。大抵はフルーツとアイスクリームの組み合わせ。グレープフルーツのゼリーの上に無花果や木の芽から作られたアイス、それにシャインマスカットなどなどの美味なフルーツが散らばる。

最後に、残った白米を塩結びにしてもらったもの(2023年10月の訪問時にはちりめんご飯だった☜これは初めて)をお土産として受け取り、大将のお見送りを受けつつお店を離れる。

上記の流れはいつ行っても変わることがないし、季節のお決まりが必ずある。行くたびに新しいお料理が出てくるということはないので、ワンパターンなように思えるかもしれないが、今日はあれが食べられると分かってお店に伺い、毎度そのレベルの高さに満足できる、その意味では自分のなかではカンテサンスと双璧である。

内装の素晴らしさは前述の通りだが、器の素晴らしさもお見事。楽家の焼き物、妙全や保全などの器、中国・明代の器、ラリックのガラス皿などが惜しげもなく使われていて、大将に色々とお聞きしながら教えてもらえば実に勉強になる。

大将は、物腰はとても柔らかいが、常連客と極端に馴れ合いになるようなことはなく適度な距離を置きつつ、でも気さくにお話しすることが出来る方。そういった雰囲気とか、客数と比較すると多めのスタッフとか、器や道具への造詣の深さと情熱とか、美意識の高さとか、そのあたりが僕の中では銀座・青空に通ずるところがあって、故にこのお店も好きなのかもしれない。

凛としていて、すべてが美しい

8月中旬の訪問の投稿になります。この日も友人と2名での訪問。

◯先付:大きなハスの葉、その中に北海道の毛蟹(蟹を苦手とする自分にはハモ)、焼き茄子、タタキオクラ、お出汁のジュレ

◯向付(お造り):八戸の本鮪の中トロ、メイチダイ)

◯煮物椀:宮津のアワビと加賀太キュウリ

◯焼き物:但馬玄のシンタマ、実山椒ソース

◯八寸:鮎の炭火焼き、シロバイガイ旨煮、宮津の糸モズク、穴子の煮凝り、手鞠寿司、インゲンのお浸し、礼文島のウニ

◯炊き合わせ:小茄子、淡路の鱧の揚げ出し

◯強肴:丹後半島のグジ、皮目を少し焼いたもの、チリ酢で

◯ご飯:いつもどおり、マグロ漬け、真鯛のフライ、赤出汁のお味噌汁、お新香と一緒に

◯菓子:葛蓮根

◯抹茶

◯水菓子:シャインマスカット、ピオーネなど

お酒

◯ヒメホワイト

◯勝駒

◯手取川

下記はベース投稿

+++

このお店がオープンしたのは2015年11月16日のこと。自分が初めて訪問したのはその翌年、2016年の1月のことで、それ以来、2か月に一度とか、3か月に二度というような割合で、コンスタントにお邪魔している。オープン当時は根津美術館のすぐ近くの地下にあったが、ちょうど5年後の日の2021年11月16日に現在地にて再オープンされた。

お店は高級低層マンションの一階にある。一部屋を丸々お店として使っているのだと思うが、それにしても広々としたスペースである。暖簾を潜って引き戸を引いて店内に足を踏み入れると広々とした玄関口(ウェイティングスペースも兼ねているのだろうか)。段差を上がるとすぐに左手にテーブル個室があり、右手に床がある。更に奥に進むと立派なワインセラーがあり、左手にカウンター個室。お手洗いは広々としたものが二つ用意されている。

廊下の一番奥まで行くとメインのカウンター席がある。大きく開放的な窓の向こうには調えられた坪庭。京都であれば日本料理のお店に限らずイタリアンやフレンチのお店でも店内から和風の坪庭を鑑賞しながら食事をするというパターンはよくあるが、東京では珍しい。実に京都的な雰囲気である。カウンターは奥行きもあるし席間もゆったりとしている・・・なんと6席しかないようだ。それでいて1回転しかさせないのだから、予約も今まで以上に難しくなるのだろうか。

まず驚いたのはお料理の写真撮影が可能となったこと。SNS全盛の昨今、当たり前といえば当たり前だし、宮坂さんのお料理はとても美しいので、誠に朗報である。

茶道も嗜まれる大将は、未在でのご修行時代から、日本文化全般にご興味を持たれ精通するようになったようだ。廊下右手にある床には季節を意識した花などが生けられ、やはり季節を意識した掛軸やお道具などが飾られている。詳しいことが分からずとも遠慮なくお尋ねすると良い。とても丁寧に教えてくれるはずだし、とても勉強になる。

お料理はまずは汲出しからスタートする。茶懐石を基本とする京都の「未在」(自分は未訪)でご修行されたからであろうか、あるいはご本人が茶道を嗜まれる方だからなのか、茶懐石でいえばまずは寄付(よりつき)で白湯をいただく、そんな感じだ。冬であれば柚子香煎や塩香煎、春であれば梅香煎や桜湯、夏であれば梅酒オンザロックなどが供される。

そして先付・・・その季節に合わせた食材を使って少々手の込んだ一品をお出しいただくことが多い。冬だと湯葉を使ったもの、春だと胡麻ダレと和えた山菜、夏だと土佐酢を使ったジュレを蛸や鳥貝などの魚介と夏野菜に掛けたものとか。魚と時季の野菜を何かしらをベースに作ったソースで和えたものが多い印象だが、移転後に訪問した三回のうち二回は白味噌仕立てだったので、趣向を少し変えられたのかもしれない(今後も観察していきたい)。

次いで向付(お造り)・・・白身魚(鯛、鰈、平目のどれか)と鮪という組み合わせ。必ずこの組み合わせ。昆布醤油と、柑橘(酢橘果汁)に塩を一振りしたもの、それが山葵とともに供される。昆布醤油は白身と鮪の双方に、酢橘塩は白身魚に使うことが予定されている。鮪は「やま幸」さんから仕入れていて、余り大振りでないのものがお好みのようだ(ちなみに青空さんも同じことを言っていた)。

煮物椀・・・これが宮坂さんの真骨頂。一言であればキレのあるお出汁。出汁はもちろんしっかりとっているものの、吸地はどちらかというと薄味で、まさに引き算の美学。具材として使われる魚介それ自体の甘みや塩味を引き立たせてくれる。秀逸なのは4月頃の蛤のお碗で、蛤の風味しっかりな出汁の中に胡麻豆腐、その上に旨味たっぷりな蛤真薯。夏の白甘鯛と冬瓜のお碗(煮麺仕立て)も自分の好み。

焼き物・・・移転前はカウンター内にあるスペースで炭焼きにしていたが、今は厨房のなかで調理されている。太刀魚、喉黒、鰆、鮎魚女、真魚鰹、桜鱒などのお魚がメイン。単に炭焼きにしているのではなく、実山椒のタレで焼いたものだったり、西京焼きだったり、真魚鰹や桜鱒や時鮭だと幽庵焼きだったりする。しっかりした苦味のある丹波篠山の無農薬野菜の上に載せて供される。お魚がメインと言ったが、実は移転後は牛肉も使うようになられた。いままでに二度牛肉が出てきたが、そのどちらも兵庫県の但馬玄(上田畜産という生産者独自のブランド牛)であったので、それしか使わないとお決めになられたのかもしれない(今後も観察していきたい)。秋の一品が尾長鴨である。これは移転前にやっておられた唯一のお肉料理で、鴨の肝をベースにしたソースを使うという野趣に溢れていながらも上品な仕上がりの逸品である。

そして箸休めをいただいて八寸に。その八寸がいかにも「京都らしい」という感じで、まさに華やかな八寸。東京の人気店でいうと銀座「しのはら」と同じ感じといえばいいだろうか。東京で修行されたお料理人のなかでも最近だと大門「くろぎ」が似た感じでやられているが、あんな感じで、季節感を視覚に訴えてくるスタイル。祇園祭の時期であれば「蘇民将来子孫也」と書かれた札のようなものが置かれたり、七夕の時期であれば笹寿司が出たりと。また、この八寸をいただくと仕込みの大変さが伝わってくる・・・それぞれの料理が尋常ではない手間暇を掛けて作られてあることは間違いない。

その後は炊合せ(夏の賀茂茄子、秋から冬にかけての聖護院大根などが記憶に残る)、そして強肴・・・松葉蟹だったり鮑だったりといった高級食材がここで使われることが多いかな。4月頃になると京都・塚原の朝堀筍の焼き物が強肴の前に頂けたりするが、これが絶品。前述の蛤椀のことも考えると4月上旬の宮坂を外すことは絶対に出来ない。

お食事は土鍋で炊いた白米である。ここでも茶懐石スタイルが顔を覗かせていて、まずは煮えばな(アルデンテ状態)を1杯いただき、余熱で徐々に炊き上がっていくものを2杯、3杯と頂く。ご飯のお供としてはお新香だけでなく何かしらのおかずもやってくるが、ここ数年(これを書いているのは2022年2月)は鮪の漬けと魚のフライだ。穴子のフライなんてフワフワに仕上げられていて悶絶級だ。添えられるお味噌汁は常に赤出汁、その具材は揚げたお芋と決まっている。なお、移転後に一度だけではあるが、煮えばなを一口頂いたのち、松葉蟹をお釜に入れて余熱で火を通し炊き込みご飯にするということがあった。宮坂さんで炊き込みご飯を頂くのは初めての経験だったので新鮮な驚きであった。今後は炊き込みご飯もやられるのかもしれない(今後も観察していきたい)。

食後・・・まずは自家製の上生菓子などが供され、その後に大将みずから点ててくださる薄茶をいただく。たっぷりと抹茶を使った濃いめの仕立てで、高速シェイクでカプチーノのようにクリーミーに泡を立てたもの。その後に水菓子をいただく。大抵はフルーツとアイスクリームの組み合わせ。グレープフルーツのゼリーの上に無花果や木の芽から作られたアイス、それにシャインマスカットなどなどの美味なフルーツが散らばる。

最後に、残った白米を塩結びにしてもらったものをお土産として受け取り、大将のお見送りを受けつつお店を離れる。

上記の流れはいつ行っても変わることがないし、季節のお決まりが必ずある。行くたびに新しいお料理が出てくるということはないので、ワンパターンなように思えるかもしれないが、今日はあれが食べられると分かってお店に伺い、毎度そのレベルの高さに満足できる、その意味では自分のなかではカンテサンスと双璧である。

内装の素晴らしさは前述の通りだが、器の素晴らしさもお見事。楽家の焼き物、妙全や保全などの器、中国・明代の器、ラリックのガラス皿などが惜しげもなく使われていて、大将に色々とお聞きしながら教えてもらえば実に勉強になる。

大将は、物腰はとても柔らかいが、常連客と極端に馴れ合いになるようなことはなく適度な距離を置きつつ、でも気さくにお話しすることが出来る方。そういった雰囲気とか、客数と比較すると多めのスタッフとか、器や道具への造詣の深さと情熱とか、美意識の高さとか、そのあたりが僕の中では銀座・青空に通ずるところがあって、故にこのお店も好きなのかもしれない。

凛としていて、すべてが美しい

遅ればせながら、6月中旬の訪問の投稿になります。この日は珍しく友人との訪問でした。

◯水無月豆腐とウニ

◯お造り(鳥取県境港のマグロ、マコガレイ)

◯お椀は白甘鯛の煮麺仕立て

◯但馬玄の焼き物

◯八寸(鮎の炭火焼き、シロバイガイ、マコガレイの手鞠寿司、サワラのスモーク、ウニ、穴子の煮凝り)

◯鱧と賀茂茄子の炊き合わせ

◯宮津のトリガイの炙り

◯〆のご飯、いつもどおり、マグロ漬け、金目鯛のフライなどと一緒に

◯葛饅頭

下記はベース投稿

+++

このお店がオープンしたのは2015年11月16日のこと。自分が初めて訪問したのはその翌年、2016年の1月のことで、それ以来、2か月に一度とか、3か月に二度というような割合で、コンスタントにお邪魔している。オープン当時は根津美術館のすぐ近くの地下にあったが、ちょうど5年後の日の2021年11月16日に現在地にて再オープンされた。

お店は高級低層マンションの一階にある。一部屋を丸々お店として使っているのだと思うが、それにしても広々としたスペースである。暖簾を潜って引き戸を引いて店内に足を踏み入れると広々とした玄関口(ウェイティングスペースも兼ねているのだろうか)。段差を上がるとすぐに左手にテーブル個室があり、右手に床がある。更に奥に進むと立派なワインセラーがあり、左手にカウンター個室。お手洗いは広々としたものが二つ用意されている。

廊下の一番奥まで行くとメインのカウンター席がある。大きく開放的な窓の向こうには調えられた坪庭。京都であれば日本料理のお店に限らずイタリアンやフレンチのお店でも店内から和風の坪庭を鑑賞しながら食事をするというパターンはよくあるが、東京では珍しい。実に京都的な雰囲気である。カウンターは奥行きもあるし席間もゆったりとしている・・・なんと6席しかないようだ。それでいて1回転しかさせないのだから、予約も今まで以上に難しくなるのだろうか。

まず驚いたのはお料理の写真撮影が可能となったこと。SNS全盛の昨今、当たり前といえば当たり前だし、宮坂さんのお料理はとても美しいので、誠に朗報である。

茶道も嗜まれる大将は、未在でのご修行時代から、日本文化全般にご興味を持たれ精通するようになったようだ。廊下右手にある床には季節を意識した花などが生けられ、やはり季節を意識した掛軸やお道具などが飾られている。詳しいことが分からずとも遠慮なくお尋ねすると良い。とても丁寧に教えてくれるはずだし、とても勉強になる。

お料理はまずは汲出しからスタートする。茶懐石を基本とする京都の「未在」(自分は未訪)でご修行されたからであろうか、あるいはご本人が茶道を嗜まれる方だからなのか、茶懐石でいえばまずは寄付(よりつき)で白湯をいただく、そんな感じだ。冬であれば柚子香煎や塩香煎、春であれば梅香煎や桜湯、夏であれば梅酒オンザロックなどが供される。

そして先付・・・その季節に合わせた食材を使って少々手の込んだ一品をお出しいただくことが多い。冬だと湯葉を使ったもの、春だと胡麻ダレと和えた山菜、夏だと土佐酢を使ったジュレを蛸や鳥貝などの魚介と夏野菜に掛けたものとか。魚と時季の野菜を何かしらをベースに作ったソースで和えたものが多い印象だが、移転後に訪問した三回のうち二回は白味噌仕立てだったので、趣向を少し変えられたのかもしれない(今後も観察していきたい)。

次いで向付(お造り)・・・白身魚(鯛、鰈、平目のどれか)と鮪という組み合わせ。必ずこの組み合わせ。昆布醤油と、柑橘(酢橘果汁)に塩を一振りしたもの、それが山葵とともに供される。昆布醤油は白身と鮪の双方に、酢橘塩は白身魚に使うことが予定されている。鮪は「やま幸」さんから仕入れていて、余り大振りでないのものがお好みのようだ(ちなみに青空さんも同じことを言っていた)。

煮物椀・・・これが宮坂さんの真骨頂。一言であればキレのあるお出汁。出汁はもちろんしっかりとっているものの、吸地はどちらかというと薄味で、まさに引き算の美学。具材として使われる魚介それ自体の甘みや塩味を引き立たせてくれる。秀逸なのは4月頃の蛤のお碗で、蛤の風味しっかりな出汁の中に胡麻豆腐、その上に旨味たっぷりな蛤真薯。夏の白甘鯛と冬瓜のお碗(煮麺仕立て)も自分の好み。

焼き物・・・移転前はカウンター内にあるスペースで炭焼きにしていたが、今は厨房のなかで調理されている。太刀魚、喉黒、鰆、鮎魚女、真魚鰹、桜鱒などのお魚がメイン。単に炭焼きにしているのではなく、実山椒のタレで焼いたものだったり、西京焼きだったり、真魚鰹や桜鱒や時鮭だと幽庵焼きだったりする。しっかりした苦味のある丹波篠山の無農薬野菜の上に載せて供される。お魚がメインと言ったが、実は移転後は牛肉も使うようになられた。いままでに二度牛肉が出てきたが、そのどちらも兵庫県の但馬玄(上田畜産という生産者独自のブランド牛)であったので、それしか使わないとお決めになられたのかもしれない(今後も観察していきたい)。秋の一品が尾長鴨である。これは移転前にやっておられた唯一のお肉料理で、鴨の肝をベースにしたソースを使うという野趣に溢れていながらも上品な仕上がりの逸品である。

そして箸休めをいただいて八寸に。その八寸がいかにも「京都らしい」という感じで、まさに華やかな八寸。東京の人気店でいうと銀座「しのはら」と同じ感じといえばいいだろうか。東京で修行されたお料理人のなかでも最近だと大門「くろぎ」が似た感じでやられているが、あんな感じで、季節感を視覚に訴えてくるスタイル。祇園祭の時期であれば「蘇民将来子孫也」と書かれた札のようなものが置かれたり、七夕の時期であれば笹寿司が出たりと。また、この八寸をいただくと仕込みの大変さが伝わってくる・・・それぞれの料理が尋常ではない手間暇を掛けて作られてあることは間違いない。

その後は炊合せ(夏の賀茂茄子、秋から冬にかけての聖護院大根などが記憶に残る)、そして強肴・・・松葉蟹だったり鮑だったりといった高級食材がここで使われることが多いかな。4月頃になると京都・塚原の朝堀筍の焼き物が強肴の前に頂けたりするが、これが絶品。前述の蛤椀のことも考えると4月上旬の宮坂を外すことは絶対に出来ない。

お食事は土鍋で炊いた白米である。ここでも茶懐石スタイルが顔を覗かせていて、まずは煮えばな(アルデンテ状態)を1杯いただき、余熱で徐々に炊き上がっていくものを2杯、3杯と頂く。ご飯のお供としてはお新香だけでなく何かしらのおかずもやってくるが、ここ数年(これを書いているのは2022年2月)は鮪の漬けと魚のフライだ。穴子のフライなんてフワフワに仕上げられていて悶絶級だ。添えられるお味噌汁は常に赤出汁、その具材は揚げたお芋と決まっている。なお、移転後に一度だけではあるが、煮えばなを一口頂いたのち、松葉蟹をお釜に入れて余熱で火を通し炊き込みご飯にするということがあった。宮坂さんで炊き込みご飯を頂くのは初めての経験だったので新鮮な驚きであった。今後は炊き込みご飯もやられるのかもしれない(今後も観察していきたい)。

食後・・・まずは自家製の上生菓子などが供され、その後に大将みずから点ててくださる薄茶をいただく。たっぷりと抹茶を使った濃いめの仕立てで、高速シェイクでカプチーノのようにクリーミーに泡を立てたもの。その後に水菓子をいただく。大抵はフルーツとアイスクリームの組み合わせ。グレープフルーツのゼリーの上に無花果や木の芽から作られたアイス、それにシャインマスカットなどなどの美味なフルーツが散らばる。

最後に、残った白米を塩結びにしてもらったものをお土産として受け取り、大将のお見送りを受けつつお店を離れる。

上記の流れはいつ行っても変わることがないし、季節のお決まりが必ずある。行くたびに新しいお料理が出てくるということはないので、ワンパターンなように思えるかもしれないが、今日はあれが食べられると分かってお店に伺い、毎度そのレベルの高さに満足できる、その意味では自分のなかではカンテサンスと双璧である。

内装の素晴らしさは前述の通りだが、器の素晴らしさもお見事。楽家の焼き物、妙全や保全などの器、中国・明代の器、ラリックのガラス皿などが惜しげもなく使われていて、大将に色々とお聞きしながら教えてもらえば実に勉強になる。

大将は、物腰はとても柔らかいが、常連客と極端に馴れ合いになるようなことはなく適度な距離を置きつつ、でも気さくにお話しすることが出来る方。そういった雰囲気とか、客数と比較すると多めのスタッフとか、器や道具への造詣の深さと情熱とか、美意識の高さとか、そのあたりが僕の中では銀座・青空に通ずるところがあって、故にこのお店も好きなのかもしれない。

凛としていて、すべてが美しい

遅ればせながら、3月末の訪問の際の投稿になります。3月末から4月上旬の宮坂さん、筍と蛤がとても素晴らしく、絶対に外せません。

◯先付は貝寄せ。ホッキガイ、アワビ、タイラガイ、そしてタラの芽などの春野菜

◯お造り(タイ、勝浦のマグロ)

◯筍と蛤のお椀

◯焼き物(但馬玄のヒウチという部位)

◯八寸は、稚鮎フライ、ヒラメの手鞠寿司、とても大きなシロバイガイ、アンキモ、白エビ、ウニ、タイの子

◯塚原の朝掘りのタケノコの焼き物

◯サワラの炙り

◯〆のご飯

◯デザート

下記はベース投稿

+++

このお店がオープンしたのは2015年11月16日のこと。自分が初めて訪問したのはその翌年、2016年の1月のことで、それ以来、2か月に一度とか、3か月に二度というような割合で、コンスタントにお邪魔している。オープン当時は根津美術館のすぐ近くの地下にあったが、ちょうど5年後の日の2021年11月16日に現在地にて再オープンされた。

お店は高級低層マンションの一階にある。一部屋を丸々お店として使っているのだと思うが、それにしても広々としたスペースである。暖簾を潜って引き戸を引いて店内に足を踏み入れると広々とした玄関口(ウェイティングスペースも兼ねているのだろうか)。段差を上がるとすぐに左手にテーブル個室があり、右手に床がある。更に奥に進むと立派なワインセラーがあり、左手にカウンター個室。お手洗いは広々としたものが二つ用意されている。

廊下の一番奥まで行くとメインのカウンター席がある。大きく開放的な窓の向こうには調えられた坪庭。京都であれば日本料理のお店に限らずイタリアンやフレンチのお店でも店内から和風の坪庭を鑑賞しながら食事をするというパターンはよくあるが、東京では珍しい。実に京都的な雰囲気である。カウンターは奥行きもあるし席間もゆったりとしている・・・なんと6席しかないようだ。それでいて1回転しかさせないのだから、予約も今まで以上に難しくなるのだろうか。

まず驚いたのはお料理の写真撮影が可能となったこと。SNS全盛の昨今、当たり前といえば当たり前だし、宮坂さんのお料理はとても美しいので、誠に朗報である。

茶道も嗜まれる大将は、未在でのご修行時代から、日本文化全般にご興味を持たれ精通するようになったようだ。廊下右手にある床には季節を意識した花などが生けられ、やはり季節を意識した掛軸やお道具などが飾られている。詳しいことが分からずとも遠慮なくお尋ねすると良い。とても丁寧に教えてくれるはずだし、とても勉強になる。

お料理はまずは汲出しからスタートする。茶懐石を基本とする京都の「未在」(自分は未訪)でご修行されたからであろうか、あるいはご本人が茶道を嗜まれる方だからなのか、茶懐石でいえばまずは寄付(よりつき)で白湯をいただく、そんな感じだ。冬であれば柚子香煎や塩香煎、春であれば梅香煎や桜湯、夏であれば梅酒オンザロックなどが供される。

そして先付・・・その季節に合わせた食材を使って少々手の込んだ一品をお出しいただくことが多い。冬だと湯葉を使ったもの、春だと胡麻ダレと和えた山菜、夏だと土佐酢を使ったジュレを蛸や鳥貝などの魚介と夏野菜に掛けたものとか。魚と時季の野菜を何かしらをベースに作ったソースで和えたものが多い印象だが、移転後に訪問した三回のうち二回は白味噌仕立てだったので、趣向を少し変えられたのかもしれない(今後も観察していきたい)。

次いで向付(お造り)・・・白身魚(鯛、鰈、平目のどれか)と鮪という組み合わせ。必ずこの組み合わせ。昆布醤油と、柑橘(酢橘果汁)に塩を一振りしたもの、それが山葵とともに供される。昆布醤油は白身と鮪の双方に、酢橘塩は白身魚に使うことが予定されている。鮪は「やま幸」さんから仕入れていて、余り大振りでないのものがお好みのようだ(ちなみに青空さんも同じことを言っていた)。

煮物椀・・・これが宮坂さんの真骨頂。一言であればキレのあるお出汁。出汁はもちろんしっかりとっているものの、吸地はどちらかというと薄味で、まさに引き算の美学。具材として使われる魚介それ自体の甘みや塩味を引き立たせてくれる。秀逸なのは4月頃の蛤のお碗で、蛤の風味しっかりな出汁の中に胡麻豆腐、その上に旨味たっぷりな蛤真薯。夏の白甘鯛と冬瓜のお碗(煮麺仕立て)も自分の好み。

焼き物・・・移転前はカウンター内にあるスペースで炭焼きにしていたが、今は厨房のなかで調理されている。太刀魚、喉黒、鰆、鮎魚女、真魚鰹、桜鱒などのお魚がメイン。単に炭焼きにしているのではなく、実山椒のタレで焼いたものだったり、西京焼きだったり、真魚鰹や桜鱒や時鮭だと幽庵焼きだったりする。しっかりした苦味のある丹波篠山の無農薬野菜の上に載せて供される。お魚がメインと言ったが、実は移転後は牛肉も使うようになられた。いままでに二度牛肉が出てきたが、そのどちらも兵庫県の但馬玄(上田畜産という生産者独自のブランド牛)であったので、それしか使わないとお決めになられたのかもしれない(今後も観察していきたい)。秋の一品が尾長鴨である。これは移転前にやっておられた唯一のお肉料理で、鴨の肝をベースにしたソースを使うという野趣に溢れていながらも上品な仕上がりの逸品である。

そして箸休めをいただいて八寸に。その八寸がいかにも「京都らしい」という感じで、まさに華やかな八寸。東京の人気店でいうと銀座「しのはら」と同じ感じといえばいいだろうか。東京で修行されたお料理人のなかでも最近だと大門「くろぎ」が似た感じでやられているが、あんな感じで、季節感を視覚に訴えてくるスタイル。祇園祭の時期であれば「蘇民将来子孫也」と書かれた札のようなものが置かれたり、七夕の時期であれば笹寿司が出たりと。また、この八寸をいただくと仕込みの大変さが伝わってくる・・・それぞれの料理が尋常ではない手間暇を掛けて作られてあることは間違いない。

その後は炊合せ(夏の賀茂茄子、秋から冬にかけての聖護院大根などが記憶に残る)、そして強肴・・・松葉蟹だったり鮑だったりといった高級食材がここで使われることが多いかな。4月頃になると京都・塚原の朝堀筍の焼き物が強肴の前に頂けたりするが、これが絶品。前述の蛤椀のことも考えると4月上旬の宮坂を外すことは絶対に出来ない。

お食事は土鍋で炊いた白米である。ここでも茶懐石スタイルが顔を覗かせていて、まずは煮えばな(アルデンテ状態)を1杯いただき、余熱で徐々に炊き上がっていくものを2杯、3杯と頂く。ご飯のお供としてはお新香だけでなく何かしらのおかずもやってくるが、ここ数年(これを書いているのは2022年2月)は鮪の漬けと魚のフライだ。穴子のフライなんてフワフワに仕上げられていて悶絶級だ。添えられるお味噌汁は常に赤出汁、その具材は揚げたお芋と決まっている。なお、移転後に一度だけではあるが、煮えばなを一口頂いたのち、松葉蟹をお釜に入れて余熱で火を通し炊き込みご飯にするということがあった。宮坂さんで炊き込みご飯を頂くのは初めての経験だったので新鮮な驚きであった。今後は炊き込みご飯もやられるのかもしれない(今後も観察していきたい)。

食後・・・まずは自家製の上生菓子などが供され、その後に大将みずから点ててくださる薄茶をいただく。たっぷりと抹茶を使った濃いめの仕立てで、高速シェイクでカプチーノのようにクリーミーに泡を立てたもの。その後に水菓子をいただく。大抵はフルーツとアイスクリームの組み合わせ。グレープフルーツのゼリーの上に無花果や木の芽から作られたアイス、それにシャインマスカットなどなどの美味なフルーツが散らばる。

最後に、残った白米を塩結びにしてもらったものをお土産として受け取り、大将のお見送りを受けつつお店を離れる。

上記の流れはいつ行っても変わることがないし、季節のお決まりが必ずある。行くたびに新しいお料理が出てくるということはないので、ワンパターンなように思えるかもしれないが、今日はあれが食べられると分かってお店に伺い、毎度そのレベルの高さに満足できる、その意味では自分のなかではカンテサンスと双璧である。

内装の素晴らしさは前述の通りだが、器の素晴らしさもお見事。楽家の焼き物、妙全や保全などの器、中国・明代の器、ラリックのガラス皿などが惜しげもなく使われていて、大将に色々とお聞きしながら教えてもらえば実に勉強になる。

大将は、物腰はとても柔らかいが、常連客と極端に馴れ合いになるようなことはなく適度な距離を置きつつ、でも気さくにお話しすることが出来る方。そういった雰囲気とか、客数と比較すると多めのスタッフとか、器や道具への造詣の深さと情熱とか、美意識の高さとか、そのあたりが僕の中では銀座・青空に通ずるところがあって、故にこのお店も好きなのかもしれない。

凛としていて、すべてが美しい

遅ればせながら、2月の訪問の際の投稿になります。この日も大変満足なお料理でした。

頂いたお料理は以下の通り。

◯まずはいつも通り汲み出しから

◯最初にスタウトビールをいただく

◯向付は加賀蓮根饅頭。ツナギに何も使っておられないとのことで、蓮根感が濃厚に感じられるもの。絶妙な火入れ状態と塩梅の金目鯛が下に。

◯ここで日本酒1合。「尾瀬の雪解け」

◯お造りはマグロ(山口県萩の定置)とヒラメが魯山人のお皿の上に乗せられて登場。そして取り皿はなんと尾形乾山(さらりと書いていますが、お分かりいただける方にはお分かりいただけるかと)。

◯二つ目の日本酒。「五凛」

◯煮物椀はグジと聖護院大根。相変わらず絶妙な塩梅。

◯焼き物はこの日はお魚で、竹岡の太刀魚。

◯八寸は、シラウオの玄米粉揚げ、ヒラメの手毬寿司、磯つぶ貝、ナマコとモズクの酢の物、自家製カラスミ、北海道余市のアンキモ

◯炊き合わせは、聖護院かぶら、ニシン、熊本のタケノコ。キレがあって澄んだお味。魯山人の黄瀬戸風の器での提供。

◯強肴はトラフグとその白子。器は川瀬竹春のもの。

◯いつもどおり絶品な炊き上がりのご飯をいただいてからの。。。

◯椿餅

◯そしてフルーツ

下記はベース投稿

+++

このお店がオープンしたのは2015年11月16日のこと。自分が初めて訪問したのはその翌年、2016年の1月のことで、それ以来、2か月に一度とか、3か月に二度というような割合で、コンスタントにお邪魔している。オープン当時は根津美術館のすぐ近くの地下にあったが、ちょうど5年後の日の2021年11月16日に現在地にて再オープンされた。

お店は高級低層マンションの一階にある。一部屋を丸々お店として使っているのだと思うが、それにしても広々としたスペースである。暖簾を潜って引き戸を引いて店内に足を踏み入れると広々とした玄関口(ウェイティングスペースも兼ねているのだろうか)。段差を上がるとすぐに左手にテーブル個室があり、右手に床がある。更に奥に進むと立派なワインセラーがあり、左手にカウンター個室。お手洗いは広々としたものが二つ用意されている。

廊下の一番奥まで行くとメインのカウンター席がある。大きく開放的な窓の向こうには調えられた坪庭。京都であれば日本料理のお店に限らずイタリアンやフレンチのお店でも店内から和風の坪庭を鑑賞しながら食事をするというパターンはよくあるが、東京では珍しい。実に京都的な雰囲気である。カウンターは奥行きもあるし席間もゆったりとしている・・・なんと6席しかないようだ。それでいて1回転しかさせないのだから、予約も今まで以上に難しくなるのだろうか。

まず驚いたのはお料理の写真撮影が可能となったこと。SNS全盛の昨今、当たり前といえば当たり前だし、宮坂さんのお料理はとても美しいので、誠に朗報である。

茶道も嗜まれる大将は、未在でのご修行時代から、日本文化全般にご興味を持たれ精通するようになったようだ。廊下右手にある床には季節を意識した花などが生けられ、やはり季節を意識した掛軸やお道具などが飾られている。詳しいことが分からずとも遠慮なくお尋ねすると良い。とても丁寧に教えてくれるはずだし、とても勉強になる。

お料理はまずは汲出しからスタートする。茶懐石を基本とする京都の「未在」(自分は未訪)でご修行されたからであろうか、あるいはご本人が茶道を嗜まれる方だからなのか、茶懐石でいえばまずは寄付(よりつき)で白湯をいただく、そんな感じだ。冬であれば柚子香煎や塩香煎、春であれば梅香煎や桜湯、夏であれば梅酒オンザロックなどが供される。

そして先付・・・その季節に合わせた食材を使って少々手の込んだ一品をお出しいただくことが多い。冬だと湯葉を使ったもの、春だと胡麻ダレと和えた山菜、夏だと土佐酢を使ったジュレを蛸や鳥貝などの魚介と夏野菜に掛けたものとか。魚と時季の野菜を何かしらをベースに作ったソースで和えたものが多い印象だが、移転後に訪問した三回のうち二回は白味噌仕立てだったので、趣向を少し変えられたのかもしれない(今後も観察していきたい)。

次いで向付(お造り)・・・白身魚(鯛、鰈、平目のどれか)と鮪という組み合わせ。必ずこの組み合わせ。昆布醤油と、柑橘(酢橘果汁)に塩を一振りしたもの、それが山葵とともに供される。昆布醤油は白身と鮪の双方に、酢橘塩は白身魚に使うことが予定されている。鮪は「やま幸」さんから仕入れていて、余り大振りでないのものがお好みのようだ(ちなみに青空さんも同じことを言っていた)。

煮物椀・・・これが宮坂さんの真骨頂。一言であればキレのあるお出汁。出汁はもちろんしっかりとっているものの、吸地はどちらかというと薄味で、まさに引き算の美学。具材として使われる魚介それ自体の甘みや塩味を引き立たせてくれる。秀逸なのは4月頃の蛤のお碗で、蛤の風味しっかりな出汁の中に胡麻豆腐、その上に旨味たっぷりな蛤真薯。夏の白甘鯛と冬瓜のお碗(煮麺仕立て)も自分の好み。

焼き物・・・移転前はカウンター内にあるスペースで炭焼きにしていたが、今は厨房のなかで調理されている。太刀魚、喉黒、鰆、鮎魚女、真魚鰹、桜鱒などのお魚がメイン。単に炭焼きにしているのではなく、実山椒のタレで焼いたものだったり、西京焼きだったり、真魚鰹や桜鱒や時鮭だと幽庵焼きだったりする。しっかりした苦味のある丹波篠山の無農薬野菜の上に載せて供される。お魚がメインと言ったが、実は移転後は牛肉も使うようになられた。いままでに二度牛肉が出てきたが、そのどちらも兵庫県の但馬玄(上田畜産という生産者独自のブランド牛)であったので、それしか使わないとお決めになられたのかもしれない(今後も観察していきたい)。秋の一品が尾長鴨である。これは移転前にやっておられた唯一のお肉料理で、鴨の肝をベースにしたソースを使うという野趣に溢れていながらも上品な仕上がりの逸品である。

そして箸休めをいただいて八寸に。その八寸がいかにも「京都らしい」という感じで、まさに華やかな八寸。東京の人気店でいうと銀座「しのはら」と同じ感じといえばいいだろうか。東京で修行されたお料理人のなかでも最近だと大門「くろぎ」が似た感じでやられているが、あんな感じで、季節感を視覚に訴えてくるスタイル。祇園祭の時期であれば「蘇民将来子孫也」と書かれた札のようなものが置かれたり、七夕の時期であれば笹寿司が出たりと。また、この八寸をいただくと仕込みの大変さが伝わってくる・・・それぞれの料理が尋常ではない手間暇を掛けて作られてあることは間違いない。

その後は炊合せ(夏の賀茂茄子、秋から冬にかけての聖護院大根などが記憶に残る)、そして強肴・・・松葉蟹だったり鮑だったりといった高級食材がここで使われることが多いかな。4月頃になると京都・塚原の朝堀筍の焼き物が強肴の前に頂けたりするが、これが絶品。前述の蛤椀のことも考えると4月上旬の宮坂を外すことは絶対に出来ない。

お食事は土鍋で炊いた白米である。ここでも茶懐石スタイルが顔を覗かせていて、まずは煮えばな(アルデンテ状態)を1杯いただき、余熱で徐々に炊き上がっていくものを2杯、3杯と頂く。ご飯のお供としてはお新香だけでなく何かしらのおかずもやってくるが、ここ数年(これを書いているのは2022年2月)は鮪の漬けと魚のフライだ。穴子のフライなんてフワフワに仕上げられていて悶絶級だ。添えられるお味噌汁は常に赤出汁、その具材は揚げたお芋と決まっている。なお、移転後に一度だけではあるが、煮えばなを一口頂いたのち、松葉蟹をお釜に入れて余熱で火を通し炊き込みご飯にするということがあった。宮坂さんで炊き込みご飯を頂くのは初めての経験だったので新鮮な驚きであった。今後は炊き込みご飯もやられるのかもしれない(今後も観察していきたい)。

食後・・・まずは自家製の上生菓子などが供され、その後に大将みずから点ててくださる薄茶をいただく。たっぷりと抹茶を使った濃いめの仕立てで、高速シェイクでカプチーノのようにクリーミーに泡を立てたもの。その後に水菓子をいただく。大抵はフルーツとアイスクリームの組み合わせ。グレープフルーツのゼリーの上に無花果や木の芽から作られたアイス、それにシャインマスカットなどなどの美味なフルーツが散らばる。

最後に、残った白米を塩結びにしてもらったものをお土産として受け取り、大将のお見送りを受けつつお店を離れる。

上記の流れはいつ行っても変わることがないし、季節のお決まりが必ずある。行くたびに新しいお料理が出てくるということはないので、ワンパターンなように思えるかもしれないが、今日はあれが食べられると分かってお店に伺い、毎度そのレベルの高さに満足できる、その意味では自分のなかではカンテサンスと双璧である。

内装の素晴らしさは前述の通りだが、器の素晴らしさもお見事。楽家の焼き物、妙全や保全などの器、中国・明代の器、ラリックのガラス皿などが惜しげもなく使われていて、大将に色々とお聞きしながら教えてもらえば実に勉強になる。

大将は、物腰はとても柔らかいが、常連客と極端に馴れ合いになるようなことはなく適度な距離を置きつつ、でも気さくにお話しすることが出来る方。そういった雰囲気とか、客数と比較すると多めのスタッフとか、器や道具への造詣の深さと情熱とか、美意識の高さとか、そのあたりが僕の中では銀座・青空に通ずるところがあって、故にこのお店も好きなのかもしれない。

凛としていて、すべてが美しい

このお店がオープンしたのは2015年11月16日のこと。自分が初めて訪問したのはその翌年、2016年の1月のことで、それ以来、2か月に一度とか、3か月に二度というような割合で、コンスタントにお邪魔している。オープン当時は根津美術館のすぐ近くの地下にあったが、ちょうど5年後の日の2021年11月16日に現在地にて再オープンされた。

お店は高級低層マンションの一階にある。一部屋を丸々お店として使っているのだと思うが、それにしても広々としたスペースである。暖簾を潜って引き戸を引いて店内に足を踏み入れると広々とした玄関口(ウェイティングスペースも兼ねているのだろうか)。段差を上がるとすぐに左手にテーブル個室があり、右手に床がある。更に奥に進むと立派なワインセラーがあり、左手にカウンター個室。お手洗いは広々としたものが二つ用意されている。

廊下の一番奥まで行くとメインのカウンター席がある。大きく開放的な窓の向こうには調えられた坪庭。京都であれば日本料理のお店に限らずイタリアンやフレンチのお店でも店内から和風の坪庭を鑑賞しながら食事をするというパターンはよくあるが、東京では珍しい。実に京都的な雰囲気である。カウンターは奥行きもあるし席間もゆったりとしている・・・なんと6席しかないようだ。それでいて1回転しかさせないのだから、予約も今まで以上に難しくなるのだろうか。

まず驚いたのはお料理の写真撮影が可能となったこと。SNS全盛の昨今、当たり前といえば当たり前だし、宮坂さんのお料理はとても美しいので、誠に朗報である。

茶道も嗜まれる大将は、未在でのご修行時代から、日本文化全般にご興味を持たれ精通するようになったようだ。廊下右手にある床には季節を意識した花などが生けられ、やはり季節を意識した掛軸やお道具などが飾られている。詳しいことが分からずとも遠慮なくお尋ねすると良い。とても丁寧に教えてくれるはずだし、とても勉強になる。

お料理はまずは汲出しからスタートする。茶懐石を基本とする京都の「未在」(自分は未訪)でご修行されたからであろうか、あるいはご本人が茶道を嗜まれる方だからなのか、茶懐石でいえばまずは寄付(よりつき)で白湯をいただく、そんな感じだ。冬であれば柚子香煎や塩香煎、春であれば梅香煎や桜湯、夏であれば梅酒オンザロックなどが供される。

そして先付・・・その季節に合わせた食材を使って少々手の込んだ一品をお出しいただくことが多い。冬だと湯葉を使ったもの、春だと胡麻ダレと和えた山菜、夏だと土佐酢を使ったジュレを蛸や鳥貝などの魚介と夏野菜に掛けたものとか。魚と時季の野菜を何かしらをベースに作ったソースで和えたものが多い印象だが、移転後に訪問した三回のうち二回は白味噌仕立てだったので、趣向を少し変えられたのかもしれない(今後も観察していきたい)。

次いで向付(お造り)・・・白身魚(鯛、鰈、平目のどれか)と鮪という組み合わせ。必ずこの組み合わせ。昆布醤油と、柑橘(酢橘果汁)に塩を一振りしたもの、それが山葵とともに供される。昆布醤油は白身と鮪の双方に、酢橘塩は白身魚に使うことが予定されている。鮪は「やま幸」さんから仕入れていて、余り大振りでないのものがお好みのようだ(ちなみに青空さんも同じことを言っていた)。

煮物椀・・・これが宮坂さんの真骨頂。一言であればキレのあるお出汁。出汁はもちろんしっかりとっているものの、吸地はどちらかというと薄味で、まさに引き算の美学。具材として使われる魚介それ自体の甘みや塩味を引き立たせてくれる。秀逸なのは4月頃の蛤のお碗で、蛤の風味しっかりな出汁の中に胡麻豆腐、その上に旨味たっぷりな蛤真薯。夏の白甘鯛と冬瓜のお碗(煮麺仕立て)も自分の好み。

焼き物・・・移転前はカウンター内にあるスペースで炭焼きにしていたが、今は厨房のなかで調理されている。太刀魚、喉黒、鰆、鮎魚女、真魚鰹、桜鱒などのお魚がメイン。単に炭焼きにしているのではなく、実山椒のタレで焼いたものだったり、西京焼きだったり、真魚鰹や桜鱒や時鮭だと幽庵焼きだったりする。しっかりした苦味のある丹波篠山の無農薬野菜の上に載せて供される。お魚がメインと言ったが、実は移転後は牛肉も使うようになられた。いままでに二度牛肉が出てきたが、そのどちらも兵庫県の但馬玄(上田畜産という生産者独自のブランド牛)であったので、それしか使わないとお決めになられたのかもしれない(今後も観察していきたい)。秋の一品が尾長鴨である。これは移転前にやっておられた唯一のお肉料理で、鴨の肝をベースにしたソースを使うという野趣に溢れていながらも上品な仕上がりの逸品である。

そして箸休めをいただいて八寸に。その八寸がいかにも「京都らしい」という感じで、まさに華やかな八寸。東京の人気店でいうと銀座「しのはら」と同じ感じといえばいいだろうか。東京で修行されたお料理人のなかでも最近だと大門「くろぎ」が似た感じでやられているが、あんな感じで、季節感を視覚に訴えてくるスタイル。祇園祭の時期であれば「蘇民将来子孫也」と書かれた札のようなものが置かれたり、七夕の時期であれば笹寿司が出たりと。また、この八寸をいただくと仕込みの大変さが伝わってくる・・・それぞれの料理が尋常ではない手間暇を掛けて作られてあることは間違いない。

その後は炊合せ(夏の賀茂茄子、秋から冬にかけての聖護院大根などが記憶に残る)、そして強肴・・・松葉蟹だったり鮑だったりといった高級食材がここで使われることが多いかな。4月頃になると京都・塚原の朝堀筍の焼き物が強肴の前に頂けたりするが、これが絶品。前述の蛤椀のことも考えると4月上旬の宮坂を外すことは絶対に出来ない。

お食事は土鍋で炊いた白米である。ここでも茶懐石スタイルが顔を覗かせていて、まずは煮えばな(アルデンテ状態)を1杯いただき、余熱で徐々に炊き上がっていくものを2杯、3杯と頂く。ご飯のお供としてはお新香だけでなく何かしらのおかずもやってくるが、ここ数年(これを書いているのは2022年2月)は鮪の漬けと魚のフライだ。穴子のフライなんてフワフワに仕上げられていて悶絶級だ。添えられるお味噌汁は常に赤出汁、その具材は揚げたお芋と決まっている。なお、移転後に一度だけではあるが、煮えばなを一口頂いたのち、松葉蟹をお釜に入れて余熱で火を通し炊き込みご飯にするということがあった。宮坂さんで炊き込みご飯を頂くのは初めての経験だったので新鮮な驚きであった。今後は炊き込みご飯もやられるのかもしれない(今後も観察していきたい)。

食後・・・まずは自家製の上生菓子などが供され、その後に大将みずから点ててくださる薄茶をいただく。たっぷりと抹茶を使った濃いめの仕立てで、高速シェイクでカプチーノのようにクリーミーに泡を立てたもの。その後に水菓子をいただく。大抵はフルーツとアイスクリームの組み合わせ。グレープフルーツのゼリーの上に無花果や木の芽から作られたアイス、それにシャインマスカットなどなどの美味なフルーツが散らばる。

最後に、残った白米を塩結びにしてもらったものをお土産として受け取り、大将のお見送りを受けつつお店を離れる。

上記の流れはいつ行っても変わることがないし、季節のお決まりが必ずある。行くたびに新しいお料理が出てくるということはないので、ワンパターンなように思えるかもしれないが、今日はあれが食べられると分かってお店に伺い、毎度そのレベルの高さに満足できる、その意味では自分のなかではカンテサンスと双璧である。

内装の素晴らしさは前述の通りだが、器の素晴らしさもお見事。楽家の焼き物、妙全や保全などの器、中国・明代の器、ラリックのガラス皿などが惜しげもなく使われていて、大将に色々とお聞きしながら教えてもらえば実に勉強になる。

大将は、物腰はとても柔らかいが、常連客と極端に馴れ合いになるようなことはなく適度な距離を置きつつ、でも気さくにお話しすることが出来る方。そういった雰囲気とか、客数と比較すると多めのスタッフとか、器や道具への造詣の深さと情熱とか、美意識の高さとか、そのあたりが僕の中では銀座・青空に通ずるところがあって、故にこのお店も好きなのかもしれない。

凛としていて、すべてが美しい

10月最初の土曜日、午後7時に2名で伺った。

床の掛け物は松平不昧公の一筆、花入は楽家10代旦入の白楽。お宝でのお迎えに頭が下がる。

いつものカウンター席、この日のカウンターのお客さんは自分たちを含めて5名であった。他のお客さんは6時スタートだったようで、自分たちが到着してすぐに八寸を召し上がっていた。

まずはいつもどおり汲み出しから。温かい塩香煎。器はなんと永楽妙全のもの。こんな些細な(といっては失礼だが)ところにもすごい器を使ってくださる。

喉を潤すための一杯目は伊勢角屋麦酒のヒメホワイト。最近のお気に入り。

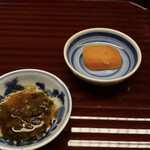

先付け。鼠志野のような色合いの厚手の作りの器。魯山人の作である。蓋の取手の部分は菊模様。蓋を開けると綺麗な黄色の世界。菊花の餡掛けである。下にはアコウダイ、大黒しめじ、舞茸。

この日のお酒はソムリエさんに日本酒をオマカセ。まず最初は手取川の純米酒。秋らしい綺麗な赤いエチケット。

お造りはタイとマグロ。タイは千葉県竹岡の天然もの。マグロは大間の延縄196キロとのことだが、かなり大トロ寄りのもの。いつも通り昆布醤油と柑橘塩で頂く。この日も過去2回と同様に銘々皿での提供だが、今回は器が染付に変わっていた(詳しくはお聞きし忘れた)。

煮物椀は鱧と松茸。鱧はもう名残り。松茸は岩手から。松茸の香りとうまく共存する淡い出汁。器もお見事。根来塗のような外見なのだが、実は輪島で、蓋裏に見事な蒔絵。いまはもう存在しない製作所のものだそうで、とても薄くて軽い。そして蒔絵の模様は雀と稲穂。新米が出てくるこの時期だけに使うという前提なのであろう、実に贅沢である。

ここで二つ目のお酒、田中六五という福岡県の酒蔵のもの。

焼き物。最近は焼き物にはお肉が多かったのだが、久々にお魚。キンメダイの幽庵焼き。

続いて八寸。揚げ栗と銀杏、シロバイガイの旨煮、丹波篠山の黄色インゲンにゴマを掛けたもの、タイの手毬寿司、モズク酢、アンキモ。

ここで調理前のお肉が登場。いつもの但馬玄だが、今回は焼きではなくしゃぶしゃぶでの提供とのこと。どんな感じで供されるのか、楽しみにしつつお待ちすると、柔らかく火を入れた丸茄子と一緒に炊き合わせとして登場。丸茄子の塩梅は見事だし、厚手に切られた但馬玄のしゃぶしゃぶも実に食べ応えがある。たしかに炊き合わせならではの組み合わせとも言える。

三つ目の日本酒は七本槍の渡船という純米酒。半合で頂いた。

強肴。丹後半島のグジの昆布締めとカマスの酢締め。ちり酢で頂いた。グジが分厚くて味が濃厚。

そしてご飯。お待ちかねの新米である。いつも通り、まずは煮えばなを1杯。続いて、マグロの漬け、ジャコ、お漬物でもう1杯白米を頂いて煮えばなからの変化を楽しんだところで、スライスされた松茸を投入。混ぜ合わせて塩で味を調えただけなのだが、かえって松茸の香りを感じることができる。ちょっと「乃木坂しん」の松茸ごはんと(調理法は全然違うけど)味わいのニュアンスが似ていて、とても美味。

お菓子は栗大福。お皿は何気に永楽妙全の再来。

次いで大将自らお点てになったお抹茶をなんとまたもや魯山人の器でいただく。

最後に水菓子。薄張りな感じのラリックの美しい器。その中に刀根柿、シャインマスカット、ピオーネ、ピンクグレープフルーツのゼリー、洋梨と白ワインのアイスクリーム。

下記はベース投稿

+++

このお店がオープンしたのは2015年11月16日のこと。自分が初めて訪問したのはその翌年、2016年の1月のことで、それ以来、2か月に一度とか、3か月に二度というような割合で、コンスタントにお邪魔している。オープン当時は根津美術館のすぐ近くの地下にあったが、ちょうど5年後の日の2021年11月16日に現在地にて再オープンされた。

お店は高級低層マンションの一階にある。一部屋を丸々お店として使っているのだと思うが、それにしても広々としたスペースである。暖簾を潜って引き戸を引いて店内に足を踏み入れると広々とした玄関口(ウェイティングスペースも兼ねているのだろうか)。段差を上がるとすぐに左手にテーブル個室があり、右手に床がある。更に奥に進むと立派なワインセラーがあり、左手にカウンター個室。お手洗いは広々としたものが二つ用意されている。

廊下の一番奥まで行くとメインのカウンター席がある。大きく開放的な窓の向こうには調えられた坪庭。京都であれば日本料理のお店に限らずイタリアンやフレンチのお店でも店内から和風の坪庭を鑑賞しながら食事をするというパターンはよくあるが、東京では珍しい。実に京都的な雰囲気である。カウンターは奥行きもあるし席間もゆったりとしている・・・なんと6席しかないようだ。それでいて1回転しかさせないのだから、予約も今まで以上に難しくなるのだろうか。

まず驚いたのはお料理の写真撮影が可能となったこと。SNS全盛の昨今、当たり前といえば当たり前だし、宮坂さんのお料理はとても美しいので、誠に朗報である。

茶道も嗜まれる大将は、未在でのご修行時代から、日本文化全般にご興味を持たれ精通するようになったようだ。廊下右手にある床には季節を意識した花などが生けられ、やはり季節を意識した掛軸やお道具などが飾られている。詳しいことが分からずとも遠慮なくお尋ねすると良い。とても丁寧に教えてくれるはずだし、とても勉強になる。

お料理はまずは汲出しからスタートする。茶懐石を基本とする京都の「未在」(自分は未訪)でご修行されたからであろうか、あるいはご本人が茶道を嗜まれる方だからなのか、茶懐石でいえばまずは寄付(よりつき)で白湯をいただく、そんな感じだ。冬であれば柚子香煎や塩香煎、春であれば梅香煎や桜湯、夏であれば梅酒オンザロックなどが供される。

そして先付・・・その季節に合わせた食材を使って少々手の込んだ一品をお出しいただくことが多い。冬だと湯葉を使ったもの、春だと胡麻ダレと和えた山菜、夏だと土佐酢を使ったジュレを蛸や鳥貝などの魚介と夏野菜に掛けたものとか。魚と時季の野菜を何かしらをベースに作ったソースで和えたものが多い印象だが、移転後に訪問した三回のうち二回は白味噌仕立てだったので、趣向を少し変えられたのかもしれない(今後も観察していきたい)。

次いで向付(お造り)・・・白身魚(鯛、鰈、平目のどれか)と鮪という組み合わせ。必ずこの組み合わせ。昆布醤油と、柑橘(酢橘果汁)に塩を一振りしたもの、それが山葵とともに供される。昆布醤油は白身と鮪の双方に、酢橘塩は白身魚に使うことが予定されている。鮪は「やま幸」さんから仕入れていて、余り大振りでないのものがお好みのようだ(ちなみに青空さんも同じことを言っていた)。

煮物椀・・・これが宮坂さんの真骨頂。一言であればキレのあるお出汁。出汁はもちろんしっかりとっているものの、吸地はどちらかというと薄味で、まさに引き算の美学。具材として使われる魚介それ自体の甘みや塩味を引き立たせてくれる。秀逸なのは4月頃の蛤のお碗で、蛤の風味しっかりな出汁の中に胡麻豆腐、その上に旨味たっぷりな蛤真薯。夏の白甘鯛と冬瓜のお碗(煮麺仕立て)も自分の好み。

焼き物・・・移転前はカウンター内にあるスペースで炭焼きにしていたが、今は厨房のなかで調理されている。太刀魚、喉黒、鰆、鮎魚女、真魚鰹、桜鱒などのお魚がメイン。単に炭焼きにしているのではなく、実山椒のタレで焼いたものだったり、西京焼きだったり、真魚鰹や桜鱒や時鮭だと幽庵焼きだったりする。しっかりした苦味のある丹波篠山の無農薬野菜の上に載せて供される。お魚がメインと言ったが、実は移転後は牛肉も使うようになられた。いままでに二度牛肉が出てきたが、そのどちらも兵庫県の但馬玄(上田畜産という生産者独自のブランド牛)であったので、それしか使わないとお決めになられたのかもしれない(今後も観察していきたい)。秋の一品が尾長鴨である。これは移転前にやっておられた唯一のお肉料理で、鴨の肝をベースにしたソースを使うという野趣に溢れていながらも上品な仕上がりの逸品である。

そして箸休めをいただいて八寸に。その八寸がいかにも「京都らしい」という感じで、まさに華やかな八寸。東京の人気店でいうと銀座「しのはら」と同じ感じといえばいいだろうか。東京で修行されたお料理人のなかでも最近だと大門「くろぎ」が似た感じでやられているが、あんな感じで、季節感を視覚に訴えてくるスタイル。祇園祭の時期であれば「蘇民将来子孫也」と書かれた札のようなものが置かれたり、七夕の時期であれば笹寿司が出たりと。また、この八寸をいただくと仕込みの大変さが伝わってくる・・・それぞれの料理が尋常ではない手間暇を掛けて作られてあることは間違いない。

その後は炊合せ(夏の賀茂茄子、秋から冬にかけての聖護院大根などが記憶に残る)、そして強肴・・・松葉蟹だったり鮑だったりといった高級食材がここで使われることが多いかな。4月頃になると京都・塚原の朝堀筍の焼き物が強肴の前に頂けたりするが、これが絶品。前述の蛤椀のことも考えると4月上旬の宮坂を外すことは絶対に出来ない。

お食事は土鍋で炊いた白米である。ここでも茶懐石スタイルが顔を覗かせていて、まずは煮えばな(アルデンテ状態)を1杯いただき、余熱で徐々に炊き上がっていくものを2杯、3杯と頂く。ご飯のお供としてはお新香だけでなく何かしらのおかずもやってくるが、ここ数年(これを書いているのは2022年2月)は鮪の漬けと魚のフライだ。穴子のフライなんてフワフワに仕上げられていて悶絶級だ。添えられるお味噌汁は常に赤出汁、その具材は揚げたお芋と決まっている。なお、移転後に一度だけではあるが、煮えばなを一口頂いたのち、松葉蟹をお釜に入れて余熱で火を通し炊き込みご飯にするということがあった。宮坂さんで炊き込みご飯を頂くのは初めての経験だったので新鮮な驚きであった。今後は炊き込みご飯もやられるのかもしれない(今後も観察していきたい)。

食後・・・まずは自家製の上生菓子などが供され、その後に大将みずから点ててくださる薄茶をいただく。たっぷりと抹茶を使った濃いめの仕立てで、高速シェイクでカプチーノのようにクリーミーに泡を立てたもの。その後に水菓子をいただく。大抵はフルーツとアイスクリームの組み合わせ。グレープフルーツのゼリーの上に無花果や木の芽から作られたアイス、それにシャインマスカットなどなどの美味なフルーツが散らばる。

最後に、残った白米を塩結びにしてもらったものをお土産として受け取り、大将のお見送りを受けつつお店を離れる。

上記の流れはいつ行っても変わることがないし、季節のお決まりが必ずある。行くたびに新しいお料理が出てくるということはないので、ワンパターンなように思えるかもしれないが、今日はあれが食べられると分かってお店に伺い、毎度そのレベルの高さに満足できる、その意味では自分のなかではカンテサンスと双璧である。

内装の素晴らしさは前述の通りだが、器の素晴らしさもお見事。楽家の焼き物、妙全や保全などの器、中国・明代の器、ラリックのガラス皿などが惜しげもなく使われていて、大将に色々とお聞きしながら教えてもらえば実に勉強になる。

大将は、物腰はとても柔らかいが、常連客と極端に馴れ合いになるようなことはなく適度な距離を置きつつ、でも気さくにお話しすることが出来る方。そういった雰囲気とか、客数と比較すると多めのスタッフとか、器や道具への造詣の深さと情熱とか、美意識の高さとか、そのあたりが僕の中では銀座・青空に通ずるところがあって、故にこのお店も好きなのかもしれない。

凛としていて、すべてが美しい

7月末の午後6時に伺った。

いつものカウンター席、この日は満席、合計7名であった。

まずはいつもどおり汲み出しから。冷たい緑茶。

喉を潤すための一杯目は伊勢角屋麦酒のヒメホワイト。ここまでは前回訪問時と全く同じ展開。

先付け。大きな蓮の葉が水引(飾り紐)で閉じられている。紐を解いて葉を開くと毛蟹、その中にたたきオクラ、手前に焼き茄子、上からお出汁のジュレ。蟹を苦手とする自分の器にはオコゼ。

お造りはマコガレイとマグロ。いつも通り昆布醤油と柑橘塩で頂く。この日も前回と同様に銘々皿での提供。前回訪問時と同じ古九谷の写しのお皿。最近ご購入されたばかりとおっしゃっていたのでお気に召されているのでしょうね。いつもだとマグロの産地などのお話があるのだが、この日はなぜかそれがなかった。

ここから日本酒をソムリエさんにお任せする。まずは高知県の「土佐しらぎく」。北海道産きたしずくを使用したもの。スッキリとした感じ。宮坂さんの鱧の骨切りを眺めながら日本酒を頂く。

煮物椀は丹後・宮津産のアワビ、そして賀茂茄子。いつもよりは塩味を強めに感じる。

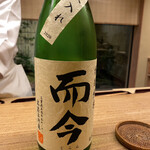

ここで二つ目のお酒、而今の特別純米。

焼き物はお肉、いつも通り但馬玄(タジマグロ)、そしてやはりシンタマの部分。丹波篠山の無農薬野菜が下に、そして万願寺唐辛子ととても小さなマイクロきゅうりがあしらわれ、実山椒で作ったソース。

続いて八寸。シロバイガイの旨煮、笹の葉で包まれたものはマコガレイの三角寿司、ホオズキの中にインゲン豆のお浸し、食用ホオズキの実、富山のシロエビ(自分のものはキスの昆布〆)、加賀太きゅうり、平貝に雲丹を乗せたもの、グラスのなかにモズク酢。

三つ目の日本酒は作の雅之智。

小さなお皿に鮎の塩焼き。やはり郡上八幡のもの。

炊き合わせは三重の伊勢海老(自分のものは金目鯛)と冬瓜の炊いたもの。この日の白眉はこのお料理だったと思う。宮坂さんらしいギリギリの塩梅ながら、金目鯛の旨味はしっかり。

強肴は淡路鱧、シンプルに焼き霜にしたもの。キュウリとミョウガと大葉を和えたものが添えられて。ちり酢で頂く。とても細かい意匠の美しい九谷焼のお皿。

そしてご飯。いつも通り、まずは煮えばなを1杯。そして鱧のフライ、マグロの漬け、シラス、お漬物を駆使しつつ合計でご飯を3杯頂いた。

お菓子は豆乳で作った葛豆腐(ごどうふ)。そして大将自らお点てになったお抹茶をいただき、最後に水菓子。この日はイチジクのアイスクリームをメインに、シャインマスカット、小玉スイカ、ピンクグレープフルーツのゼリー。

下記はベース投稿

+++

このお店がオープンしたのは2015年11月16日のこと。自分が初めて訪問したのはその翌年、2016年の1月のことで、それ以来、2か月に一度とか、3か月に二度というような割合で、コンスタントにお邪魔している。オープン当時は根津美術館のすぐ近くの地下にあったが、ちょうど5年後の日の2021年11月16日に現在地にて再オープンされた。

お店は高級低層マンションの一階にある。一部屋を丸々お店として使っているのだと思うが、それにしても広々としたスペースである。暖簾を潜って引き戸を引いて店内に足を踏み入れると広々とした玄関口(ウェイティングスペースも兼ねているのだろうか)。段差を上がるとすぐに左手にテーブル個室があり、右手に床がある。更に奥に進むと立派なワインセラーがあり、左手にカウンター個室。お手洗いは広々としたものが二つ用意されている。

廊下の一番奥まで行くとメインのカウンター席がある。大きく開放的な窓の向こうには調えられた坪庭。京都であれば日本料理のお店に限らずイタリアンやフレンチのお店でも店内から和風の坪庭を鑑賞しながら食事をするというパターンはよくあるが、東京では珍しい。実に京都的な雰囲気である。カウンターは奥行きもあるし席間もゆったりとしている・・・なんと6席しかないようだ。それでいて1回転しかさせないのだから、予約も今まで以上に難しくなるのだろうか。

まず驚いたのはお料理の写真撮影が可能となったこと。SNS全盛の昨今、当たり前といえば当たり前だし、宮坂さんのお料理はとても美しいので、誠に朗報である。

茶道も嗜まれる大将は、未在でのご修行時代から、日本文化全般にご興味を持たれ精通するようになったようだ。廊下右手にある床には季節を意識した花などが生けられ、やはり季節を意識した掛軸やお道具などが飾られている。詳しいことが分からずとも遠慮なくお尋ねすると良い。とても丁寧に教えてくれるはずだし、とても勉強になる。

お料理はまずは汲出しからスタートする。茶懐石を基本とする京都の「未在」(自分は未訪)でご修行されたからであろうか、あるいはご本人が茶道を嗜まれる方だからなのか、茶懐石でいえばまずは寄付(よりつき)で白湯をいただく、そんな感じだ。冬であれば柚子香煎や塩香煎、春であれば梅香煎や桜湯、夏であれば梅酒オンザロックなどが供される。

そして先付・・・その季節に合わせた食材を使って少々手の込んだ一品をお出しいただくことが多い。冬だと湯葉を使ったもの、春だと胡麻ダレと和えた山菜、夏だと土佐酢を使ったジュレを蛸や鳥貝などの魚介と夏野菜に掛けたものとか。魚と時季の野菜を何かしらをベースに作ったソースで和えたものが多い印象だが、移転後に訪問した三回のうち二回は白味噌仕立てだったので、趣向を少し変えられたのかもしれない(今後も観察していきたい)。

次いで向付(お造り)・・・白身魚(鯛、鰈、平目のどれか)と鮪という組み合わせ。必ずこの組み合わせ。昆布醤油と、柑橘(酢橘果汁)に塩を一振りしたもの、それが山葵とともに供される。昆布醤油は白身と鮪の双方に、酢橘塩は白身魚に使うことが予定されている。鮪は「やま幸」さんから仕入れていて、余り大振りでないのものがお好みのようだ(ちなみに青空さんも同じことを言っていた)。

煮物椀・・・これが宮坂さんの真骨頂。一言であればキレのあるお出汁。出汁はもちろんしっかりとっているものの、吸地はどちらかというと薄味で、まさに引き算の美学。具材として使われる魚介それ自体の甘みや塩味を引き立たせてくれる。秀逸なのは4月頃の蛤のお碗で、蛤の風味しっかりな出汁の中に胡麻豆腐、その上に旨味たっぷりな蛤真薯。夏の白甘鯛と冬瓜のお碗(煮麺仕立て)も自分の好み。

焼き物・・・移転前はカウンター内にあるスペースで炭焼きにしていたが、今は厨房のなかで調理されている。太刀魚、喉黒、鰆、鮎魚女、真魚鰹、桜鱒などのお魚がメイン。単に炭焼きにしているのではなく、実山椒のタレで焼いたものだったり、西京焼きだったり、真魚鰹や桜鱒や時鮭だと幽庵焼きだったりする。しっかりした苦味のある丹波篠山の無農薬野菜の上に載せて供される。お魚がメインと言ったが、実は移転後は牛肉も使うようになられた。いままでに二度牛肉が出てきたが、そのどちらも兵庫県の但馬玄(上田畜産という生産者独自のブランド牛)であったので、それしか使わないとお決めになられたのかもしれない(今後も観察していきたい)。秋の一品が尾長鴨である。これは移転前にやっておられた唯一のお肉料理で、鴨の肝をベースにしたソースを使うという野趣に溢れていながらも上品な仕上がりの逸品である。

そして箸休めをいただいて八寸に。その八寸がいかにも「京都らしい」という感じで、まさに華やかな八寸。東京の人気店でいうと銀座「しのはら」と同じ感じといえばいいだろうか。東京で修行されたお料理人のなかでも最近だと大門「くろぎ」が似た感じでやられているが、あんな感じで、季節感を視覚に訴えてくるスタイル。祇園祭の時期であれば「蘇民将来子孫也」と書かれた札のようなものが置かれたり、七夕の時期であれば笹寿司が出たりと。また、この八寸をいただくと仕込みの大変さが伝わってくる・・・それぞれの料理が尋常ではない手間暇を掛けて作られてあることは間違いない。

その後は炊合せ(夏の賀茂茄子、秋から冬にかけての聖護院大根などが記憶に残る)、そして強肴・・・松葉蟹だったり鮑だったりといった高級食材がここで使われることが多いかな。4月頃になると京都・塚原の朝堀筍の焼き物が強肴の前に頂けたりするが、これが絶品。前述の蛤椀のことも考えると4月上旬の宮坂を外すことは絶対に出来ない。

お食事は土鍋で炊いた白米である。ここでも茶懐石スタイルが顔を覗かせていて、まずは煮えばな(アルデンテ状態)を1杯いただき、余熱で徐々に炊き上がっていくものを2杯、3杯と頂く。ご飯のお供としてはお新香だけでなく何かしらのおかずもやってくるが、ここ数年(これを書いているのは2022年2月)は鮪の漬けと魚のフライだ。穴子のフライなんてフワフワに仕上げられていて悶絶級だ。添えられるお味噌汁は常に赤出汁、その具材は揚げたお芋と決まっている。なお、移転後に一度だけではあるが、煮えばなを一口頂いたのち、松葉蟹をお釜に入れて余熱で火を通し炊き込みご飯にするということがあった。宮坂さんで炊き込みご飯を頂くのは初めての経験だったので新鮮な驚きであった。今後は炊き込みご飯もやられるのかもしれない(今後も観察していきたい)。

食後・・・まずは自家製の上生菓子などが供され、その後に大将みずから点ててくださる薄茶をいただく。たっぷりと抹茶を使った濃いめの仕立てで、高速シェイクでカプチーノのようにクリーミーに泡を立てたもの。その後に水菓子をいただく。大抵はフルーツとアイスクリームの組み合わせ。グレープフルーツのゼリーの上に無花果や木の芽から作られたアイス、それにシャインマスカットなどなどの美味なフルーツが散らばる。

最後に、残った白米を塩結びにしてもらったものをお土産として受け取り、大将のお見送りを受けつつお店を離れる。

上記の流れはいつ行っても変わることがないし、季節のお決まりが必ずある。行くたびに新しいお料理が出てくるということはないので、ワンパターンなように思えるかもしれないが、今日はあれが食べられると分かってお店に伺い、毎度そのレベルの高さに満足できる、その意味では自分のなかではカンテサンスと双璧である。

内装の素晴らしさは前述の通りだが、器の素晴らしさもお見事。楽家の焼き物、妙全や保全などの器、中国・明代の器、ラリックのガラス皿などが惜しげもなく使われていて、大将に色々とお聞きしながら教えてもらえば実に勉強になる。

大将は、物腰はとても柔らかいが、常連客と極端に馴れ合いになるようなことはなく適度な距離を置きつつ、でも気さくにお話しすることが出来る方。そういった雰囲気とか、客数と比較すると多めのスタッフとか、器や道具への造詣の深さと情熱とか、美意識の高さとか、そのあたりが僕の中では銀座・青空に通ずるところがあって、故にこのお店も好きなのかもしれない。

凛としていて、すべてが美しい

6月上旬の平日、午後7時に伺って、初夏の宮坂さんのお料理を存分に愉しんできた。

店舗内に入ってすぐのところにある床、この日は画家・川合玉堂の絵が軸装されたものが掛けられ、籠花入がその下に。

客は自分たちを含めて2人ペアが3組。いずれも常連さん(あるいは少なくとも大将とお知り合い)という感じであった。

まずはいつもどおり汲み出しから。冷たい緑茶。

喉を潤すための一杯目は伊勢角屋麦酒のヒメホワイト。

先付けは胡麻豆腐で作った水無月豆腐の一品。いかにも京都っぽい。もちろん小豆も乗っているのだが、その間に挟まれていたのはクルマエビと小樽のムラサキウニ、そしてお出汁のジュレが掛けられたもの。器は薄作りで美しい百合形向付。最近たくさん器を買ってしまったようで、この後に続くお料理も新しく買われた器で楽しませてくださることになる。

ここから日本酒。ソムリエさんにお任せする。まずは日高見の純米吟醸。

お造りはマツカワガレイとそのエンガワ、マグロは境港で揚がった208キロ(宮坂さんにしては大きめなもの)。いつも通り昆布醤油と柑橘塩で頂く。いつもは大きなお皿に二人分が乗ってくることが多いが、この日は銘々皿で。細かい意匠が施された九谷焼、古九谷の写しのお皿で、やはり最近購入したばかりなので使ってみたかったとのこと。

次の日本酒は阿部勘なるもの。自分は初めて。

美しい辻石斎の輪島のお椀はグジと加賀太きゅうり。この日はいつにも増してシャープというか、ギリギリの塩梅という感じで、グジも(お魚感はシッカリなのだが)塩の振り方はとても軽いのだろうなと想像させるもの。

この日も焼き物はお肉、但馬玄、そしてやはりシンタマの部分。丹波篠山の無農薬野菜があしらわれ、実山椒で作ったソース。濃厚な味わいで実に肉々しい。

続いて八寸。紫陽花があしらわれ、稚鮎の柿の種揚げ、マコガレイの三角寿司、シロバイガイの旨煮、シロエビ、ウスイエンドウの炊いたん、鮑の柔らか煮と鯛の子。

三つ目の日本酒は山形正宗の純米酒。

炊き合わせは京都の賀茂茄子の含め煮と淡路のハモしゃぶ。今年初のハモであった。やはり塩梅がとてもいい。

強肴は舞鶴のトリガイを炭で軽く炙ったもの。大振りで身がふっくらとしていて、とても甘い。自分はトリガイ好きで、トリガイを食べる頻度が高いと思っているのだが、そんな自分の経験のなかでもトップ級に美味であった。

銘柄は失念してしまったがここで日本酒を半合いただき、そしてご飯。いつも通りまずは煮えばなを1杯。そして対馬のアナゴのフライ、マグロの漬け、お漬物を駆使しつつ合計で3杯も頂いてしまった。

お菓子は半透明で涼やかな葛饅頭、中には空豆で作った餡。そして大将自らお点てになったお抹茶をいただき、最後に水菓子。この日はイチジクのアイスクリームをメインに、マンゴー、サクランボ、小玉スイカ、グレープフルーツ。

下記はベース投稿

+++

このお店がオープンしたのは2015年11月16日のこと。自分が初めて訪問したのはその翌年、2016年の1月のことで、それ以来、2か月に一度とか、3か月に二度というような割合で、コンスタントにお邪魔している。オープン当時は根津美術館のすぐ近くの地下にあったが、ちょうど5年後の日の2021年11月16日に現在地にて再オープンされた。

お店は高級低層マンションの一階にある。一部屋を丸々お店として使っているのだと思うが、それにしても広々としたスペースである。暖簾を潜って引き戸を引いて店内に足を踏み入れると広々とした玄関口(ウェイティングスペースも兼ねているのだろうか)。段差を上がるとすぐに左手にテーブル個室があり、右手に床がある。更に奥に進むと立派なワインセラーがあり、左手にカウンター個室。お手洗いは広々としたものが二つ用意されている。

廊下の一番奥まで行くとメインのカウンター席がある。大きく開放的な窓の向こうには調えられた坪庭。京都であれば日本料理のお店に限らずイタリアンやフレンチのお店でも店内から和風の坪庭を鑑賞しながら食事をするというパターンはよくあるが、東京では珍しい。実に京都的な雰囲気である。カウンターは奥行きもあるし席間もゆったりとしている・・・なんと6席しかないようだ。それでいて1回転しかさせないのだから、予約も今まで以上に難しくなるのだろうか。

まず驚いたのはお料理の写真撮影が可能となったこと。SNS全盛の昨今、当たり前といえば当たり前だし、宮坂さんのお料理はとても美しいので、誠に朗報である。

茶道も嗜まれる大将は、未在でのご修行時代から、日本文化全般にご興味を持たれ精通するようになったようだ。廊下右手にある床には季節を意識した花などが生けられ、やはり季節を意識した掛軸やお道具などが飾られている。詳しいことが分からずとも遠慮なくお尋ねすると良い。とても丁寧に教えてくれるはずだし、とても勉強になる。

お料理はまずは汲出しからスタートする。茶懐石を基本とする京都の「未在」(自分は未訪)でご修行されたからであろうか、あるいはご本人が茶道を嗜まれる方だからなのか、茶懐石でいえばまずは寄付(よりつき)で白湯をいただく、そんな感じだ。冬であれば柚子香煎や塩香煎、春であれば梅香煎や桜湯、夏であれば梅酒オンザロックなどが供される。

そして先付・・・その季節に合わせた食材を使って少々手の込んだ一品をお出しいただくことが多い。冬だと湯葉を使ったもの、春だと胡麻ダレと和えた山菜、夏だと土佐酢を使ったジュレを蛸や鳥貝などの魚介と夏野菜に掛けたものとか。魚と時季の野菜を何かしらをベースに作ったソースで和えたものが多い印象だが、移転後に訪問した三回のうち二回は白味噌仕立てだったので、趣向を少し変えられたのかもしれない(今後も観察していきたい)。

次いで向付(お造り)・・・白身魚(鯛、鰈、平目のどれか)と鮪という組み合わせ。必ずこの組み合わせ。昆布醤油と、柑橘(酢橘果汁)に塩を一振りしたもの、それが山葵とともに供される。昆布醤油は白身と鮪の双方に、酢橘塩は白身魚に使うことが予定されている。鮪は「やま幸」さんから仕入れていて、余り大振りでないのものがお好みのようだ(ちなみに青空さんも同じことを言っていた)。

煮物椀・・・これが宮坂さんの真骨頂。一言であればキレのあるお出汁。出汁はもちろんしっかりとっているものの、吸地はどちらかというと薄味で、まさに引き算の美学。具材として使われる魚介それ自体の甘みや塩味を引き立たせてくれる。秀逸なのは4月頃の蛤のお碗で、蛤の風味しっかりな出汁の中に胡麻豆腐、その上に旨味たっぷりな蛤真薯。夏の白甘鯛と冬瓜のお碗(煮麺仕立て)も自分の好み。

焼き物・・・移転前はカウンター内にあるスペースで炭焼きにしていたが、今は厨房のなかで調理されている。太刀魚、喉黒、鰆、鮎魚女、真魚鰹、桜鱒などのお魚がメイン。単に炭焼きにしているのではなく、実山椒のタレで焼いたものだったり、西京焼きだったり、真魚鰹や桜鱒や時鮭だと幽庵焼きだったりする。しっかりした苦味のある丹波篠山の無農薬野菜の上に載せて供される。お魚がメインと言ったが、実は移転後は牛肉も使うようになられた。いままでに二度牛肉が出てきたが、そのどちらも兵庫県の但馬玄(上田畜産という生産者独自のブランド牛)であったので、それしか使わないとお決めになられたのかもしれない(今後も観察していきたい)。秋の一品が尾長鴨である。これは移転前にやっておられた唯一のお肉料理で、鴨の肝をベースにしたソースを使うという野趣に溢れていながらも上品な仕上がりの逸品である。

そして箸休めをいただいて八寸に。その八寸がいかにも「京都らしい」という感じで、まさに華やかな八寸。東京の人気店でいうと銀座「しのはら」と同じ感じといえばいいだろうか。東京で修行されたお料理人のなかでも最近だと大門「くろぎ」が似た感じでやられているが、あんな感じで、季節感を視覚に訴えてくるスタイル。祇園祭の時期であれば「蘇民将来子孫也」と書かれた札のようなものが置かれたり、七夕の時期であれば笹寿司が出たりと。また、この八寸をいただくと仕込みの大変さが伝わってくる・・・それぞれの料理が尋常ではない手間暇を掛けて作られてあることは間違いない。

その後は炊合せ(夏の賀茂茄子、秋から冬にかけての聖護院大根などが記憶に残る)、そして強肴・・・松葉蟹だったり鮑だったりといった高級食材がここで使われることが多いかな。4月頃になると京都・塚原の朝堀筍の焼き物が強肴の前に頂けたりするが、これが絶品。前述の蛤椀のことも考えると4月上旬の宮坂を外すことは絶対に出来ない。

お食事は土鍋で炊いた白米である。ここでも茶懐石スタイルが顔を覗かせていて、まずは煮えばな(アルデンテ状態)を1杯いただき、余熱で徐々に炊き上がっていくものを2杯、3杯と頂く。ご飯のお供としてはお新香だけでなく何かしらのおかずもやってくるが、ここ数年(これを書いているのは2022年2月)は鮪の漬けと魚のフライだ。穴子のフライなんてフワフワに仕上げられていて悶絶級だ。添えられるお味噌汁は常に赤出汁、その具材は揚げたお芋と決まっている。なお、移転後に一度だけではあるが、煮えばなを一口頂いたのち、松葉蟹をお釜に入れて余熱で火を通し炊き込みご飯にするということがあった。宮坂さんで炊き込みご飯を頂くのは初めての経験だったので新鮮な驚きであった。今後は炊き込みご飯もやられるのかもしれない(今後も観察していきたい)。

食後・・・まずは自家製の上生菓子などが供され、その後に大将みずから点ててくださる薄茶をいただく。たっぷりと抹茶を使った濃いめの仕立てで、高速シェイクでカプチーノのようにクリーミーに泡を立てたもの。その後に水菓子をいただく。大抵はフルーツとアイスクリームの組み合わせ。グレープフルーツのゼリーの上に無花果や木の芽から作られたアイス、それにシャインマスカットなどなどの美味なフルーツが散らばる。

最後に、残った白米を塩結びにしてもらったものをお土産として受け取り、大将のお見送りを受けつつお店を離れる。

上記の流れはいつ行っても変わることがないし、季節のお決まりが必ずある。行くたびに新しいお料理が出てくるということはないので、ワンパターンなように思えるかもしれないが、今日はあれが食べられると分かってお店に伺い、毎度そのレベルの高さに満足できる、その意味では自分のなかではカンテサンスと双璧である。

内装の素晴らしさは前述の通りだが、器の素晴らしさもお見事。楽家の焼き物、妙全や保全などの器、中国・明代の器、ラリックのガラス皿などが惜しげもなく使われていて、大将に色々とお聞きしながら教えてもらえば実に勉強になる。

大将は、物腰はとても柔らかいが、常連客と極端に馴れ合いになるようなことはなく適度な距離を置きつつ、でも気さくにお話しすることが出来る方。そういった雰囲気とか、客数と比較すると多めのスタッフとか、器や道具への造詣の深さと情熱とか、美意識の高さとか、そのあたりが僕の中では銀座・青空に通ずるところがあって、故にこのお店も好きなのかもしれない。

凛としていて、すべてが美しい

4月上旬の週末、午後7時に伺った。下記のベース投稿でも書いているのだが、筍と蛤の美味しいこの時期の宮坂さんを外すことは絶対にできない。

店舗内に入ってすぐに床があるのだが、そこにその季節を表現するお掛軸、花入、お花などがアレンジされる。この日は吉野塗の水注を花入として見立ててお花を生けておられた。お軸は(なんと書かれているのかは分からなかったが)署名からして白洲正子さんの書であった。

汲み出しは桜香煎。この季節ならでは。

そして先付け。吉野絵という桜の柄の美しいお椀。花入れに見立てて使っていた水注と同じ吉野塗。中にはホッキガイ、白子筍、タラの芽などを炊いたもの。

塚原から届いた朝堀りの実に大振りな筍の写真撮影。

いつもの朝鮮唐津の大振りなお皿に乗せられて登場したお造り。この日は淡路の鯛、そしてマグロは神津島沖で取れた116キロの中トロ。

そしてお待ちかねの天然ハマグリのお椀。絶妙な塩梅で思わず無言で汁を啜る。

ここでお酒。この日は珍しくワインを選択。エチエンヌ・ソゼのピュリニー・モンラッシェ・シャン・カネ2018年。

移転してから始めるようになったお肉料理、この日も但馬玄(たじまぐろ)。やはりいつも通りに実山椒のペーストソースと丹波無農薬野菜と共に。

八寸・・・稚鮎の玄米粉フライ、鯛の手鞠寿司、宍道湖のシラウオ、鯛の子と蕗の薹の炊いたもの、アワビの柔らか煮、余市のアンキモ、ウスイマメをお出汁で炊いたもの。

そしてタケノコ。大きいけどとても柔らかい。極限までむしって食べ尽くす。

焼物はトリガイ(甘さ十分)、白甘鯛(濃厚で肉厚)。

〆のご飯。いつも通りに煮えばなを頂いたのち、この日はタケノコを追加してタケノコご飯。マグロ赤身の漬けももちろんご一緒。

その後は尾形乾山の小皿に乗せられた道明寺とお抹茶、そして最後にフルーツを頂いて一通り。

この日も素晴らしいお料理でした。

下記はベース投稿

+++

このお店がオープンしたのは2015年11月16日のこと。自分が初めて訪問したのはその翌年、2016年の1月のことで、それ以来、2か月に一度とか、3か月に二度というような割合で、コンスタントにお邪魔している。オープン当時は根津美術館のすぐ近くの地下にあったが、ちょうど5年後の日の2021年11月16日に現在地にて再オープンされた。

お店は高級低層マンションの一階にある。一部屋を丸々お店として使っているのだと思うが、それにしても広々としたスペースである。暖簾を潜って引き戸を引いて店内に足を踏み入れると広々とした玄関口(ウェイティングスペースも兼ねているのだろうか)。段差を上がるとすぐに左手にテーブル個室があり、右手に床がある。更に奥に進むと立派なワインセラーがあり、左手にカウンター個室。お手洗いは広々としたものが二つ用意されている。

廊下の一番奥まで行くとメインのカウンター席がある。大きく開放的な窓の向こうには調えられた坪庭。京都であれば日本料理のお店に限らずイタリアンやフレンチのお店でも店内から和風の坪庭を鑑賞しながら食事をするというパターンはよくあるが、東京では珍しい。実に京都的な雰囲気である。カウンターは奥行きもあるし席間もゆったりとしている・・・なんと6席しかないようだ。それでいて1回転しかさせないのだから、予約も今まで以上に難しくなるのだろうか。

まず驚いたのはお料理の写真撮影が可能となったこと。SNS全盛の昨今、当たり前といえば当たり前だし、宮坂さんのお料理はとても美しいので、誠に朗報である。

茶道も嗜まれる大将は、未在でのご修行時代から、日本文化全般にご興味を持たれ精通するようになったようだ。廊下右手にある床には季節を意識した花などが生けられ、やはり季節を意識した掛軸やお道具などが飾られている。詳しいことが分からずとも遠慮なくお尋ねすると良い。とても丁寧に教えてくれるはずだし、とても勉強になる。

お料理はまずは汲出しからスタートする。茶懐石を基本とする京都の「未在」(自分は未訪)でご修行されたからであろうか、あるいはご本人が茶道を嗜まれる方だからなのか、茶懐石でいえばまずは寄付(よりつき)で白湯をいただく、そんな感じだ。冬であれば柚子香煎や塩香煎、春であれば梅香煎や桜湯、夏であれば梅酒オンザロックなどが供される。

そして先付・・・その季節に合わせた食材を使って少々手の込んだ一品をお出しいただくことが多い。冬だと湯葉を使ったもの、春だと胡麻ダレと和えた山菜、夏だと土佐酢を使ったジュレを蛸や鳥貝などの魚介と夏野菜に掛けたものとか。魚と時季の野菜を何かしらをベースに作ったソースで和えたものが多い印象だが、移転後に訪問した三回のうち二回は白味噌仕立てだったので、趣向を少し変えられたのかもしれない(今後も観察していきたい)。

次いで向付(お造り)・・・白身魚(鯛、鰈、平目のどれか)と鮪という組み合わせ。必ずこの組み合わせ。昆布醤油と、柑橘(酢橘果汁)に塩を一振りしたもの、それが山葵とともに供される。昆布醤油は白身と鮪の双方に、酢橘塩は白身魚に使うことが予定されている。鮪は「やま幸」さんから仕入れていて、余り大振りでないのものがお好みのようだ(ちなみに青空さんも同じことを言っていた)。

煮物椀・・・これが宮坂さんの真骨頂。一言であればキレのあるお出汁。出汁はもちろんしっかりとっているものの、吸地はどちらかというと薄味で、まさに引き算の美学。具材として使われる魚介それ自体の甘みや塩味を引き立たせてくれる。秀逸なのは4月頃の蛤のお碗で、蛤の風味しっかりな出汁の中に胡麻豆腐、その上に旨味たっぷりな蛤真薯。夏の白甘鯛と冬瓜のお碗(煮麺仕立て)も自分の好み。

焼き物・・・移転前はカウンター内にあるスペースで炭焼きにしていたが、今は厨房のなかで調理されている。太刀魚、喉黒、鰆、鮎魚女、真魚鰹、桜鱒などのお魚がメイン。単に炭焼きにしているのではなく、実山椒のタレで焼いたものだったり、西京焼きだったり、真魚鰹や桜鱒や時鮭だと幽庵焼きだったりする。しっかりした苦味のある丹波篠山の無農薬野菜の上に載せて供される。お魚がメインと言ったが、実は移転後は牛肉も使うようになられた。いままでに二度牛肉が出てきたが、そのどちらも兵庫県の但馬玄(上田畜産という生産者独自のブランド牛)であったので、それしか使わないとお決めになられたのかもしれない(今後も観察していきたい)。秋の一品が尾長鴨である。これは移転前にやっておられた唯一のお肉料理で、鴨の肝をベースにしたソースを使うという野趣に溢れていながらも上品な仕上がりの逸品である。

そして箸休めをいただいて八寸に。その八寸がいかにも「京都らしい」という感じで、まさに華やかな八寸。東京の人気店でいうと銀座「しのはら」と同じ感じといえばいいだろうか。東京で修行されたお料理人のなかでも最近だと大門「くろぎ」が似た感じでやられているが、あんな感じで、季節感を視覚に訴えてくるスタイル。祇園祭の時期であれば「蘇民将来子孫也」と書かれた札のようなものが置かれたり、七夕の時期であれば笹寿司が出たりと。また、この八寸をいただくと仕込みの大変さが伝わってくる・・・それぞれの料理が尋常ではない手間暇を掛けて作られてあることは間違いない。

その後は炊合せ(夏の賀茂茄子、秋から冬にかけての聖護院大根などが記憶に残る)、そして強肴・・・松葉蟹だったり鮑だったりといった高級食材がここで使われることが多いかな。4月頃になると京都・塚原の朝堀筍の焼き物が強肴の前に頂けたりするが、これが絶品。前述の蛤椀のことも考えると4月上旬の宮坂を外すことは絶対に出来ない。

お食事は土鍋で炊いた白米である。ここでも茶懐石スタイルが顔を覗かせていて、まずは煮えばな(アルデンテ状態)を1杯いただき、余熱で徐々に炊き上がっていくものを2杯、3杯と頂く。ご飯のお供としてはお新香だけでなく何かしらのおかずもやってくるが、ここ数年(これを書いているのは2022年2月)は鮪の漬けと魚のフライだ。穴子のフライなんてフワフワに仕上げられていて悶絶級だ。添えられるお味噌汁は常に赤出汁、その具材は揚げたお芋と決まっている。なお、移転後に一度だけではあるが、煮えばなを一口頂いたのち、松葉蟹をお釜に入れて余熱で火を通し炊き込みご飯にするということがあった。宮坂さんで炊き込みご飯を頂くのは初めての経験だったので新鮮な驚きであった。今後は炊き込みご飯もやられるのかもしれない(今後も観察していきたい)。

食後・・・まずは自家製の上生菓子などが供され、その後に大将みずから点ててくださる薄茶をいただく。たっぷりと抹茶を使った濃いめの仕立てで、高速シェイクでカプチーノのようにクリーミーに泡を立てたもの。その後に水菓子をいただく。大抵はフルーツとアイスクリームの組み合わせ。グレープフルーツのゼリーの上に無花果や木の芽から作られたアイス、それにシャインマスカットなどなどの美味なフルーツが散らばる。

最後に、残った白米を塩結びにしてもらったものをお土産として受け取り、大将のお見送りを受けつつお店を離れる。

上記の流れはいつ行っても変わることがないし、季節のお決まりが必ずある。行くたびに新しいお料理が出てくるということはないので、ワンパターンなように思えるかもしれないが、今日はあれが食べられると分かってお店に伺い、毎度そのレベルの高さに満足できる、その意味では自分のなかではカンテサンスと双璧である。

内装の素晴らしさは前述の通りだが、器の素晴らしさもお見事。楽家の焼き物、妙全や保全などの器、中国・明代の器、ラリックのガラス皿などが惜しげもなく使われていて、大将に色々とお聞きしながら教えてもらえば実に勉強になる。

大将は、物腰はとても柔らかいが、常連客と極端に馴れ合いになるようなことはなく適度な距離を置きつつ、でも気さくにお話しすることが出来る方。そういった雰囲気とか、客数と比較すると多めのスタッフとか、器や道具への造詣の深さと情熱とか、美意識の高さとか、そのあたりが僕の中では銀座・青空に通ずるところがあって、故にこのお店も好きなのかもしれない。

凛としていて、すべてが美しい

2月の祝日、午後7時に伺った。廊下の床にはこのお店のこの時期ならではの飾り物、タケノコの根っこが飾られていた。京都・塚原の生産者からこのころになると送られてくるらしい。4月のタケノコのお料理が早くも楽しみなってきた。いつもどおりカウンター席へ。お客さんは自分たちを含めて3組、合計6名でカウンターを占拠。

まずは汲出しの塩香煎からスタート。飲み物は伊勢角屋麦酒さんのヒメ・ホワイトと而今の純米酒を。

先付は鱈の白子の白味噌仕立て。辻石斎の大きめの白檀日月椀、その中にたっぷりの白味噌とトロリとした雲子が三片、そしてタラの芽。少し甘めで宮坂さんにしては濃いめの仕立ての白味噌。美味。雪が降った日の翌日という寒い日だったこともあって、こころが一気に和む。

向付は平目と鮪。この日は鮪は静岡県須崎(自分の知らないところだが)からの175キロ。いつもの通り、醤油と昆布を和えたもの、柑橘に塩を解いたものの二つ、それと山葵が添えられて。

ここで日本酒をもう一本・・・勝駒。

お待ちかねの煮物椀は金目鯛と聖護院大根。青い菜葉(それが何かは確認せず)、そして白髪葱。金目鯛の甘さをしっかり感じることができる。

焼物は但馬玄(たじまぐろ)の太ももの部分(シンタマ?)。上田畜産という牛匠さんが自らの手掛ける牛をそのように命名したそうだ。部位がモモだからなのか、脂身はそんなにない赤身で、その割には柔らかく、味のしっかりしたもの。ほんの数切れだけだけど、しっかり肉を食べた感じがする。ソースは実山椒をベースにしたもの。

黒龍(純吟垂れ口)をいただき、八寸。いつも通りとても華やか。宍道湖のシラウオの揚げ物(玄米粉を塗して揚げたもの)、セリのお浸し、能登のナマコ(赤蕪をおろしたものを上に乗せて)、佐島のタコ、タイの手毬寿司と自家製カラスミ、余市のアンキモ。

炊き合わせは聖護院蕪、熊本のタケノコ、京都の金時人参、菜の花。ここで作(雅乃知中取り)を追加で頂き、強肴はフグのタタキ。昆布締めにして皮目を軽く炙ったものとのこと。ちり酢で頂いた。

〆のご飯はいつもの通り白米。お新香、赤だし、マグロのヅケ、天然の鯛のフライ。フライが出てきたのは移転後では初めて。移転直後はフライものをやめたとお話ししていたが、色々と試行錯誤されておられるのかな、いずれにせよ、復活してくれて嬉しい限り。

デザートの一品目は椿餅。お抹茶を挟んで、二品目はいつものとおりフルーツとアイス。

この日も素晴らしいお料理でした。

下記はベース投稿

+++

このお店がオープンしたのは2015年11月16日のこと。自分が初めて訪問したのはその翌年、2016年の1月のことで、それ以来、2か月に一度とか、3か月に二度というような割合で、コンスタントにお邪魔している。オープン当時は根津美術館のすぐ近くの地下にあったが、ちょうど5年後の日の2021年11月16日に現在地にて再オープンされた。

お店は高級低層マンションの一階にある。一部屋を丸々お店として使っているのだと思うが、それにしても広々としたスペースである。暖簾を潜って引き戸を引いて店内に足を踏み入れると広々とした玄関口(ウェイティングスペースも兼ねているのだろうか)。段差を上がるとすぐに左手にテーブル個室があり、右手に床がある。更に奥に進むと立派なワインセラーがあり、左手にカウンター個室。お手洗いは広々としたものが二つ用意されている。

廊下の一番奥まで行くとメインのカウンター席がある。大きく開放的な窓の向こうには調えられた坪庭。京都であれば日本料理のお店に限らずイタリアンやフレンチのお店でも店内から和風の坪庭を鑑賞しながら食事をするというパターンはよくあるが、東京では珍しい。実に京都的な雰囲気である。カウンターは奥行きもあるし席間もゆったりとしている・・・なんと6席しかないようだ。それでいて1回転しかさせないのだから、予約も今まで以上に難しくなるのだろうか。

まず驚いたのはお料理の写真撮影が可能となったこと。SNS全盛の昨今、当たり前といえば当たり前だし、宮坂さんのお料理はとても美しいので、誠に朗報である。

茶道も嗜まれる大将は、未在でのご修行時代から、日本文化全般にご興味を持たれ精通するようになったようだ。廊下右手にある床には季節を意識した花などが生けられ、やはり季節を意識した掛軸やお道具などが飾られている。詳しいことが分からずとも遠慮なくお尋ねすると良い。とても丁寧に教えてくれるはずだし、とても勉強になる。

お料理はまずは汲出しからスタートする。茶懐石を基本とする京都の「未在」(自分は未訪)でご修行されたからであろうか、あるいはご本人が茶道を嗜まれる方だからなのか、茶懐石でいえばまずは寄付(よりつき)で白湯をいただく、そんな感じだ。冬であれば柚子香煎や塩香煎、春であれば梅香煎や桜湯、夏であれば梅酒オンザロックなどが供される。

そして先付・・・その季節に合わせた食材を使って少々手の込んだ一品をお出しいただくことが多い。冬だと湯葉を使ったもの、春だと胡麻ダレと和えた山菜、夏だと土佐酢を使ったジュレを蛸や鳥貝などの魚介と夏野菜に掛けたものとか。魚と時季の野菜を何かしらをベースに作ったソースで和えたものが多い印象だが、移転後に訪問した三回のうち二回は白味噌仕立てだったので、趣向を少し変えられたのかもしれない(今後も観察していきたい)。

次いで向付(お造り)・・・白身魚(鯛、鰈、平目のどれか)と鮪という組み合わせ。必ずこの組み合わせ。昆布醤油と、柑橘(酢橘果汁)に塩を一振りしたもの、それが山葵とともに供される。昆布醤油は白身と鮪の双方に、酢橘塩は白身魚に使うことが予定されている。鮪は「やま幸」さんから仕入れていて、余り大振りでないのものがお好みのようだ(ちなみに青空さんも同じことを言っていた)。

煮物椀・・・これが宮坂さんの真骨頂。一言であればキレのあるお出汁。出汁はもちろんしっかりとっているものの、吸地はどちらかというと薄味で、まさに引き算の美学。具材として使われる魚介それ自体の甘みや塩味を引き立たせてくれる。秀逸なのは4月頃の蛤のお碗で、蛤の風味しっかりな出汁の中に胡麻豆腐、その上に旨味たっぷりな蛤真薯。夏の白甘鯛と冬瓜のお碗(煮麺仕立て)も自分の好み。

焼き物・・・移転前はカウンター内にあるスペースで炭焼きにしていたが、今は厨房のなかで調理されている。太刀魚、喉黒、鰆、鮎魚女、真魚鰹、桜鱒などのお魚がメイン。単に炭焼きにしているのではなく、実山椒のタレで焼いたものだったり、西京焼きだったり、真魚鰹や桜鱒や時鮭だと幽庵焼きだったりする。しっかりした苦味のある丹波篠山の無農薬野菜の上に載せて供される。お魚がメインと言ったが、実は移転後は牛肉も使うようになられた。いままでに二度牛肉が出てきたが、そのどちらも兵庫県の但馬玄(上田畜産という生産者独自のブランド牛)であったので、それしか使わないとお決めになられたのかもしれない(今後も観察していきたい)。秋の一品が尾長鴨である。これは移転前にやっておられた唯一のお肉料理で、鴨の肝をベースにしたソースを使うという野趣に溢れていながらも上品な仕上がりの逸品である。

そして箸休めをいただいて八寸に。その八寸がいかにも「京都らしい」という感じで、まさに華やかな八寸。東京の人気店でいうと銀座「しのはら」と同じ感じといえばいいだろうか。東京で修行されたお料理人のなかでも最近だと大門「くろぎ」が似た感じでやられているが、あんな感じで、季節感を視覚に訴えてくるスタイル。祇園祭の時期であれば「蘇民将来子孫也」と書かれた札のようなものが置かれたり、七夕の時期であれば笹寿司が出たりと。また、この八寸をいただくと仕込みの大変さが伝わってくる・・・それぞれの料理が尋常ではない手間暇を掛けて作られてあることは間違いない。

その後は炊合せ(夏の賀茂茄子、秋から冬にかけての聖護院大根などが記憶に残る)、そして強肴・・・松葉蟹だったり鮑だったりといった高級食材がここで使われることが多いかな。4月頃になると京都・塚原の朝堀筍の焼き物が強肴の前に頂けたりするが、これが絶品。前述の蛤椀のことも考えると4月上旬の宮坂を外すことは絶対に出来ない。

お食事は土鍋で炊いた白米である。ここでも茶懐石スタイルが顔を覗かせていて、まずは煮えばな(アルデンテ状態)を1杯いただき、余熱で徐々に炊き上がっていくものを2杯、3杯と頂く。ご飯のお供としてはお新香だけでなく何かしらのおかずもやってくるが、ここ数年(これを書いているのは2022年2月)は鮪の漬けと魚のフライだ。穴子のフライなんてフワフワに仕上げられていて悶絶級だ。添えられるお味噌汁は常に赤出汁、その具材は揚げたお芋と決まっている。なお、移転後に一度だけではあるが、煮えばなを一口頂いたのち、松葉蟹をお釜に入れて余熱で火を通し炊き込みご飯にするということがあった。宮坂さんで炊き込みご飯を頂くのは初めての経験だったので新鮮な驚きであった。今後は炊き込みご飯もやられるのかもしれない(今後も観察していきたい)。

食後・・・まずは自家製の上生菓子などが供され、その後に大将みずから点ててくださる薄茶をいただく。たっぷりと抹茶を使った濃いめの仕立てで、高速シェイクでカプチーノのようにクリーミーに泡を立てたもの。その後に水菓子をいただく。大抵はフルーツとアイスクリームの組み合わせ。グレープフルーツのゼリーの上に無花果や木の芽から作られたアイス、それにシャインマスカットなどなどの美味なフルーツが散らばる。

最後に、残った白米を塩結びにしてもらったものをお土産として受け取り、大将のお見送りを受けつつお店を離れる。

上記の流れはいつ行っても変わることがないし、季節のお決まりが必ずある。行くたびに新しいお料理が出てくるということはないので、ワンパターンなように思えるかもしれないが、今日はあれが食べられると分かってお店に伺い、毎度そのレベルの高さに満足できる、その意味では自分のなかではカンテサンスと双璧である。

内装の素晴らしさは前述の通りだが、器の素晴らしさもお見事。楽家の焼き物、妙全や保全などの器、中国・明代の器、ラリックのガラス皿などが惜しげもなく使われていて、大将に色々とお聞きしながら教えてもらえば実に勉強になる。

大将は、物腰はとても柔らかいが、常連客と極端に馴れ合いになるようなことはなく適度な距離を置きつつ、でも気さくにお話しすることが出来る方。そういった雰囲気とか、客数と比較すると多めのスタッフとか、器や道具への造詣の深さと情熱とか、美意識の高さとか、そのあたりが僕の中では銀座・青空に通ずるところがあって、故にこのお店も好きなのかもしれない。

凛としていて、すべてが美しい

クリスマス・イブ、移転されてから二度目の訪問。

まずは温かい梅紫蘇香煎を頂き一息。

伊勢角屋麦酒さんのヒメ・ホワイトなるクラフトビールで喉を潤しつつ、一品目に聖護院かぶら蒸しのお料理を頂く。同伴者のものには中に松葉蟹、自分のものには中にグジ。実に優しいお味である。

ビールの次のお酒は黒龍・大吟醸。とてもカッコいいアンティークの瓶(香水瓶なのだろうか?)に入れられて。実に格好良い。

お造りは鯛(竹岡)と鮪の中トロ(大船渡・延縄)。

お椀は金目鯛と湯葉真薯。

二つ目の日本酒はお任せ。田酒の純米酒。

焼き物はこの季節ならではの尾長鴨。野趣あふれる逸品。舌触りの滑らかな内臓ソースと共に。

蕪、人参金時、すぐきの炊き合わせ。透明感のある美しい出汁。いつも通り、引き算しまくった感じの上品でキレのあるお味。

ここで口直し?ということなのか、お酒のアテに?ということなのか、カラスミが一切れ。今までにはなかった趣向。

強肴は下関の虎河豚。美しく透き通った煮凝り、鉄皮と共に。器はなんと一入。箱蓋も見せていただいたのだが、なんと旦入の書付け・・・。

〆のご飯は蟹ご飯。

お芋で作られた練り菓子(器は妙全)とお抹茶、そして最後にいつも通りフルーツとシャーベット。

帰り際に(移転のお祝いにワインをお持ちしたお礼とのことで)鯖寿司を頂いて、満足して帰路に着いた。

下記は移転後の最初の投稿

+++

待ちに待った移転再オープン。幸いに緊急事態宣言も解除され、オープンしてから3日目の11月18日に伺った。

お店は低層マンションの一階にある。一部屋を丸々お店として使っているのだと思うが、それにしても広々としたスペースだ。

暖簾を潜って引き戸を引いて店内に足を踏み入れると広々とした玄関口(ウェイティングスペースも兼ねているのだろうか)。廊下を奥に進むと、すぐ左手にテーブル個室、その隣にカウンター個室、廊下の右手には床があって掛け物や花入などが飾られる。お手洗いは広々としたものが二つ。

店内の奥にメインのカウンター席。大きく開放的な窓の向こうには坪庭。京都であれば日本料理のお店に限らずイタリアンやフレンチのお店でも店内から和風の坪庭を鑑賞しながら食事をするというパターンはよくあるが、東京では珍しい。実に京都的な雰囲気である。カウンターは奥行きもあるし席間もゆったりとしている・・・なんと6席しかないようだ。それでいて1回転しかさせないのだから、予約も今まで以上に難しくなるのだろうか。

まず驚いたのはお料理の写真撮影が可能となったこと。SNS全盛の昨今、当たり前といえば当たり前だし、宮坂さんのお料理はとても美しいので、誠に朗報である。

席につくとまずは汲み出しが供されるところは移転前と同様。

一品目はお椀。白味噌と胡麻豆腐。美しい輪島塗りのお椀。しみじみと旨い。

鮪と白身魚のお造りに、昆布醤油、酢橘果汁に塩を一振りしたものが山葵とともに供されるところも移転前と同じ。この日の鯛は明石から、鮪は八戸の131kgもの。

煮物椀は蟹身と蟹真薯のお椀。研ぎ澄まされたように見事な塩梅の出汁もいつも通りであった。蟹は兵庫県浜坂から。知らない産地であったが実は美味しい蟹が採れるところらしい。

焼物で驚かされた。今までは(秋の時期の鴨を除けば)必ずお魚の焼き物であったが、この日はなんと牛肉。兵庫県の高級牛として有名な但馬牛。カブリという肩ロースとサーロインに挟まれた部位のもの。塩だけで時間を掛けて焼かれていて、実山椒のソースが添えられていた。肉々しくてとてもジューシー。ご友人のちゅんしんさん(東京肉しゃぶ家のオーナーさんとして有名ですね)に紹介されたところから仕入れたらしい。下に丹波篠山の無農薬野菜が敷かれていたところは移転前と同じ。

移転前は(いかにも京都らしい)照り葉などで美しく華やかに彩られた八寸が楽しみの一つだったのだが、この日は八寸がわりということなのか、鯖寿司、雲子のポン酢掛け、丹波篠山の黒豆を炊いたものの三品。

そして小蕪、蕪菜、人参の炊き合わせ。これもギリギリまでシンプルに研ぎ澄まされた絶妙な塩梅。

魯山人の割山椒の器に入れられた強肴は伊勢海老の炙り。菊菜と大黒シメジが添えられ、伊勢海老のミソのソースで頂く。

〆のご飯。移転前にやっておられた揚げ物はやめられたそうだ。好きだったのに残念である。とはいえ、今までとは違う趣向が一つ・・・いつも通りに白米を煮えばなで頂いたのち、松葉蟹のほぐし身を土鍋に入れてしばらく蒸して蟹ご飯に仕立てたのである。もちろん特別なことではないが、自分たちの知る限り、宮坂さんでは初めてのスタイルである。

甘味は蕎麦粉をワッフルのように仕立て、中にこし餡。

そして最後はいつものとおりフルーツのデザート。

新天地での宮坂さんの今後が楽しみである。

下記は移転前のお店についてのベース投稿。移転先を何度か訪問してから書き改めたいと思う。

+++

初訪は2016年1月、まだオープンして数か月ころというタイミングで伺い、それ以来2か月弱に一度くらいの割合でお邪魔している。SNS全盛のこのご時世に写真NGにしているからか、高級食材を前面に出したり松葉蟹やオマール海老や松茸を見せつけるというプレゼンをすることがないからかは分からないが、比較的予約が取りやすいのも魅力だ。

根津美術館のお隣という立地の良い場所にあるものの、小さなビルの地下にあり、通り沿いには紋だけをあしらった白い看板があるのみで、普通だったら見つけにくい場所にあるが、白衣を着たスタッフがお店へと繋がる階段前で必ず待っていてくれるので、すぐに分かるであろう。

地下に降りると殺風景な鉄扉が迎えてくれるが、店員さんに誘導されつつ暖簾をくぐると漆喰が施された黒くてモダンな和の世界が視界に飛び込んでくる。

茶道も嗜まれる大将は、未在でのご修行時代から、日本文化全般にご興味を持たれ精通するようになったようだ。カウンターの向こう側にある床には季節を意識した花が生けられ、やはり季節を意識した掛軸やお道具などが飾られている。詳しいことが分からずとも遠慮なくお尋ねすると良い。とても丁寧に教えてくれるはずだし、とても勉強になる。

お料理はまずは汲出しからスタートする。茶懐石を基本とする未在(自分は未訪)でご修行されたからであろうか、あるいはご本人が茶道を嗜まれる方だからなのか、茶懐石でいえばまずは寄付(よりつき)で白湯をいただく、そんな感じだ。冬であれば柚子香煎、春であれば梅香煎や桜湯、夏であれば梅酒オンザロックなどが供される。

先付・・・大抵は少々手の込んだ小さな一品からスタート。冬だと湯葉を使ったもの、春だと胡麻ダレと和えた山菜、夏だと土佐酢を使ったジュレを蛸や鳥貝などの魚介と夏野菜に掛けたものとか。魚と時季の野菜を何かしらをベースに作ったソースで和えたものが多い印象である。

向付・・・白身魚(鯛、鰈、平目のどれか)と鮪。昆布醤油、酢橘果汁に塩を一振りしたものが山葵とともに。昆布醤油は白身と鮪の双方に、酢橘塩は白身魚に使うことが予定されている。鮪は「やま幸」さんから仕入れていて、余り大振りでないのものがお好みのようだ(ちなみに青空さんも同じことを言っていた)。

椀物・・・出汁はもちろんしっかりとっているものの吸地はどちらかというと薄味で、まさに引き算の美学。秀逸なのは4月頃の蛤のお碗で、蛤の風味しっかりな出汁の中に胡麻豆腐、その上に旨味たっぷりな蛤真薯。夏の白甘鯛と冬瓜のお碗(煮麺仕立て)も自分の好み。

焼き物・・・カウンター内にあるスペースで炭焼きにする。太刀魚、喉黒、鰆、鮎魚女、真魚鰹、桜鱒など。単に炭焼きにしているのではなく、実山椒のタレで焼いたものだったり、西京焼きだったり、真魚鰹や桜鱒や時鮭だと幽庵焼きだったり。しっかりした苦味のある丹波篠山の無農薬野菜の上に載せて供される。稀にではあるが秋に尾長鴨が出てくることがあり、これは鴨の肝をベースにしたソースを使うという野趣に溢れていながらも上品な仕上がりの逸品。

そして箸休めをいただいて八寸に。その八寸がいかにも「最近の京都」という感じで、まさに華やかな八寸。東京の人気店でいうと銀座「しのはら」と同じ感じといえばいいだろうか。東京で修行されたお料理人のなかでも最近だと大門「くろぎ」が似た感じでやられているが、あんな感じで、季節感を視覚に訴えてくるスタイル。祇園祭の時期であれば「蘇民将来子孫也」と書かれた札のようなものが置かれたり、七夕の時期であれば笹寿司が出たりと。また、この八寸をいただくと仕込みの大変さが伝わってくる・・・それぞれの料理が尋常ではない手間暇を掛けて作られてあることは間違いない。

その後は炊合せ(夏の賀茂茄子、秋から冬にかけての聖護院大根などが記憶に残る)、そして強肴・・・松葉蟹だったり鮑だったりといった高級食材がここで使われることが多いかな。4月頃になると京都・塚原の朝堀筍の焼き物が強肴の前に頂けたりするが、これが絶品。前述の蛤椀のことも考えると4月上旬の宮坂を外すことは絶対に出来ない。

お食事は土鍋で炊いた白米である。ここでも茶懐石スタイルが顔を覗かせていて、まずは煮えばな(アルデンテ状態)を1杯いただき、余熱で徐々に炊き上がっていくものを2杯、3杯と頂く。ご飯のお供としてはお新香だけでなく何かしらのおかずもやってくるが、ここ数年(これを書いているのは2020年夏)は鮪の漬けと魚のフライだ。穴子のフライなんてフワフワに仕上げられていて悶絶級だ。添えられるお味噌汁は常に赤出汁、その具材は揚げたお芋と決まっている。

食後・・・まずは上生菓子が供され、その後に大将みずから点ててくださる薄茶をいただく。たっぷりと抹茶を使った濃いめの仕立てで、高速シェイクでカプチーノのようにクリーミーに泡を立てたもの。その後に水菓子をいただく。大抵はフルーツとアイスクリームの組み合わせ。グレープフルーツのゼリーの上に無花果や木の芽から作られたアイス、それにシャインマスカットなどなどの美味なフルーツが散らばる。

最後に、残った白米を塩結びにしてもらったものをお土産として受け取り、階段の上で待つ大将のお見送りを受けつつお店を離れる。

上記の流れはいつ行っても変わることがないし、季節のお決まりが必ずある。行くたびに新しいお料理が出てくるということはないので、ワンパターンなように思えるかもしれないが、今日はあれが食べられると分かってお店に伺い、毎度そのレベルの高さに満足できる、その意味では自分のなかではカンテサンスと双璧である。

内装の素晴らしさは前述の通りだが、器の素晴らしさもお見事。楽家の焼き物、妙全や保全などの器、中国・明代の器、ラリックのガラス皿などが惜しげもなく使われていて、大将に色々とお聞きしながら教えてもらえば実に勉強になる。

大将は、物腰はとても柔らかいが、常連客と極端に馴れ合いになるようなことはなく適度な距離を置きつつ、でも気さくにお話しすることが出来る方。斉藤さんをはじめとするサービス陣もそのような感じ。そういった雰囲気とか、客数と比較すると多めのスタッフとか、器や道具への造詣の深さと情熱とか、美意識の高さとか、そのあたりが僕の中では銀座・青空に通ずるところがあって、故にこのお店も好きなのかもしれない。

凛としていて、すべてが美しい

待ちに待った移転再オープン。幸いに緊急事態宣言も解除され、オープンしてから3日目の11月18日に伺った。

お店は低層マンションの一階にある。一部屋を丸々お店として使っているのだと思うが、それにしても広々としたスペースだ。

暖簾を潜って引き戸を引いて店内に足を踏み入れると広々とした玄関口(ウェイティングスペースも兼ねているのだろうか)。廊下を奥に進むと、すぐ左手にテーブル個室、その隣にカウンター個室、廊下の右手には床があって掛け物や花入などが飾られる。お手洗いは広々としたものが二つ。

店内の奥にメインのカウンター席。大きく開放的な窓の向こうには坪庭。京都であれば日本料理のお店に限らずイタリアンやフレンチのお店でも店内から和風の坪庭を鑑賞しながら食事をするというパターンはよくあるが、東京では珍しい。実に京都的な雰囲気である。カウンターは奥行きもあるし席間もゆったりとしている・・・なんと6席しかないようだ。それでいて1回転しかさせないのだから、予約も今まで以上に難しくなるのだろうか。

まず驚いたのはお料理の写真撮影が可能となったこと。SNS全盛の昨今、当たり前といえば当たり前だし、宮坂さんのお料理はとても美しいので、誠に朗報である。

席につくとまずは汲み出しが供されるところは移転前と同様。

一品目はお椀。白味噌と胡麻豆腐。美しい輪島塗りのお椀。しみじみと旨い。

鮪と白身魚のお造りに、昆布醤油、酢橘果汁に塩を一振りしたものが山葵とともに供されるところも移転前と同じ。この日の鯛は明石から、鮪は八戸の131kgもの。

煮物椀は蟹身と蟹真薯のお椀。研ぎ澄まされたように見事な塩梅の出汁もいつも通りであった。蟹は兵庫県浜坂から。知らない産地であったが実は美味しい蟹が採れるところらしい。

焼物で驚かされた。今までは(秋の時期の鴨を除けば)必ずお魚の焼き物であったが、この日はなんと牛肉。兵庫県の高級牛として有名な但馬牛。カブリという肩ロースとサーロインに挟まれた部位のもの。塩だけで時間を掛けて焼かれていて、実山椒のソースが添えられていた。肉々しくてとてもジューシー。ご友人のちゅんしんさん(東京肉しゃぶ家のオーナーさんとして有名ですね)に紹介されたところから仕入れたらしい。下に丹波篠山の無農薬野菜が敷かれていたところは移転前と同じ。

移転前は(いかにも京都らしい)照り葉などで美しく華やかに彩られた八寸が楽しみの一つだったのだが、この日は八寸がわりということなのか、鯖寿司、雲子のポン酢掛け、丹波篠山の黒豆を炊いたものの三品。

そして小蕪、蕪菜、人参の炊き合わせ。これもギリギリまでシンプルに研ぎ澄まされた絶妙な塩梅。

魯山人の割山椒の器に入れられた強肴は伊勢海老の炙り。菊菜と大黒シメジが添えられ、伊勢海老のミソのソースで頂く。

〆のご飯。移転前にやっておられた揚げ物はやめられたそうだ。好きだったのに残念である。とはいえ、今までとは違う趣向が一つ・・・いつも通りに白米を煮えばなで頂いたのち、松葉蟹のほぐし身を土鍋に入れてしばらく蒸して蟹ご飯に仕立てたのである。もちろん特別なことではないが、自分たちの知る限り、宮坂さんでは初めてのスタイルである。

甘味は蕎麦粉をワッフルのように仕立て、中にこし餡。

そして最後はいつものとおりフルーツのデザート。

新天地での宮坂さんの今後が楽しみである。

下記は移転前のお店についてのベース投稿。移転先を何度か訪問してから書き改めたいと思う。

+++

初訪は2016年1月、まだオープンして数か月ころというタイミングで伺い、それ以来2か月弱に一度くらいの割合でお邪魔している。SNS全盛のこのご時世に写真NGにしているからか、高級食材を前面に出したり松葉蟹やオマール海老や松茸を見せつけるというプレゼンをすることがないからかは分からないが、比較的予約が取りやすいのも魅力だ。

根津美術館のお隣という立地の良い場所にあるものの、小さなビルの地下にあり、通り沿いには紋だけをあしらった白い看板があるのみで、普通だったら見つけにくい場所にあるが、白衣を着たスタッフがお店へと繋がる階段前で必ず待っていてくれるので、すぐに分かるであろう。

地下に降りると殺風景な鉄扉が迎えてくれるが、店員さんに誘導されつつ暖簾をくぐると漆喰が施された黒くてモダンな和の世界が視界に飛び込んでくる。

茶道も嗜まれる大将は、未在でのご修行時代から、日本文化全般にご興味を持たれ精通するようになったようだ。カウンターの向こう側にある床には季節を意識した花が生けられ、やはり季節を意識した掛軸やお道具などが飾られている。詳しいことが分からずとも遠慮なくお尋ねすると良い。とても丁寧に教えてくれるはずだし、とても勉強になる。

お料理はまずは汲出しからスタートする。茶懐石を基本とする未在(自分は未訪)でご修行されたからであろうか、あるいはご本人が茶道を嗜まれる方だからなのか、茶懐石でいえばまずは寄付(よりつき)で白湯をいただく、そんな感じだ。冬であれば柚子香煎、春であれば梅香煎や桜湯、夏であれば梅酒オンザロックなどが供される。

先付・・・大抵は少々手の込んだ小さな一品からスタート。冬だと湯葉を使ったもの、春だと胡麻ダレと和えた山菜、夏だと土佐酢を使ったジュレを蛸や鳥貝などの魚介と夏野菜に掛けたものとか。魚と時季の野菜を何かしらをベースに作ったソースで和えたものが多い印象である。

向付・・・白身魚(鯛、鰈、平目のどれか)と鮪。昆布醤油、酢橘果汁に塩を一振りしたものが山葵とともに。昆布醤油は白身と鮪の双方に、酢橘塩は白身魚に使うことが予定されている。鮪は「やま幸」さんから仕入れていて、余り大振りでないのものがお好みのようだ(ちなみに青空さんも同じことを言っていた)。

椀物・・・出汁はもちろんしっかりとっているものの吸地はどちらかというと薄味で、まさに引き算の美学。秀逸なのは4月頃の蛤のお碗で、蛤の風味しっかりな出汁の中に胡麻豆腐、その上に旨味たっぷりな蛤真薯。夏の白甘鯛と冬瓜のお碗(煮麺仕立て)も自分の好み。

焼き物・・・カウンター内にあるスペースで炭焼きにする。太刀魚、喉黒、鰆、鮎魚女、真魚鰹、桜鱒など。単に炭焼きにしているのではなく、実山椒のタレで焼いたものだったり、西京焼きだったり、真魚鰹や桜鱒や時鮭だと幽庵焼きだったり。しっかりした苦味のある丹波篠山の無農薬野菜の上に載せて供される。稀にではあるが秋に尾長鴨が出てくることがあり、これは鴨の肝をベースにしたソースを使うという野趣に溢れていながらも上品な仕上がりの逸品。

そして箸休めをいただいて八寸に。その八寸がいかにも「最近の京都」という感じで、まさに華やかな八寸。東京の人気店でいうと銀座「しのはら」と同じ感じといえばいいだろうか。東京で修行されたお料理人のなかでも最近だと大門「くろぎ」が似た感じでやられているが、あんな感じで、季節感を視覚に訴えてくるスタイル。祇園祭の時期であれば「蘇民将来子孫也」と書かれた札のようなものが置かれたり、七夕の時期であれば笹寿司が出たりと。また、この八寸をいただくと仕込みの大変さが伝わってくる・・・それぞれの料理が尋常ではない手間暇を掛けて作られてあることは間違いない。

その後は炊合せ(夏の賀茂茄子、秋から冬にかけての聖護院大根などが記憶に残る)、そして強肴・・・松葉蟹だったり鮑だったりといった高級食材がここで使われることが多いかな。4月頃になると京都・塚原の朝堀筍の焼き物が強肴の前に頂けたりするが、これが絶品。前述の蛤椀のことも考えると4月上旬の宮坂を外すことは絶対に出来ない。

お食事は土鍋で炊いた白米である。ここでも茶懐石スタイルが顔を覗かせていて、まずは煮えばな(アルデンテ状態)を1杯いただき、余熱で徐々に炊き上がっていくものを2杯、3杯と頂く。ご飯のお供としてはお新香だけでなく何かしらのおかずもやってくるが、ここ数年(これを書いているのは2020年夏)は鮪の漬けと魚のフライだ。穴子のフライなんてフワフワに仕上げられていて悶絶級だ。添えられるお味噌汁は常に赤出汁、その具材は揚げたお芋と決まっている。

食後・・・まずは上生菓子が供され、その後に大将みずから点ててくださる薄茶をいただく。たっぷりと抹茶を使った濃いめの仕立てで、高速シェイクでカプチーノのようにクリーミーに泡を立てたもの。その後に水菓子をいただく。大抵はフルーツとアイスクリームの組み合わせ。グレープフルーツのゼリーの上に無花果や木の芽から作られたアイス、それにシャインマスカットなどなどの美味なフルーツが散らばる。

最後に、残った白米を塩結びにしてもらったものをお土産として受け取り、階段の上で待つ大将のお見送りを受けつつお店を離れる。

上記の流れはいつ行っても変わることがないし、季節のお決まりが必ずある。行くたびに新しいお料理が出てくるということはないので、ワンパターンなように思えるかもしれないが、今日はあれが食べられると分かってお店に伺い、毎度そのレベルの高さに満足できる、その意味では自分のなかではカンテサンスと双璧である。

内装の素晴らしさは前述の通りだが、器の素晴らしさもお見事。楽家の焼き物、妙全や保全などの器、中国・明代の器、ラリックのガラス皿などが惜しげもなく使われていて、大将に色々とお聞きしながら教えてもらえば実に勉強になる。

大将は、物腰はとても柔らかいが、常連客と極端に馴れ合いになるようなことはなく適度な距離を置きつつ、でも気さくにお話しすることが出来る方。斉藤さんをはじめとするサービス陣もそのような感じ。そういった雰囲気とか、客数と比較すると多めのスタッフとか、器や道具への造詣の深さと情熱とか、美意識の高さとか、そのあたりが僕の中では銀座・青空に通ずるところがあって、故にこのお店も好きなのかもしれない。

餐廳資訊

細節

| 店名 |

Miyasaka

|

|---|---|

| 類型 | 日本料理 |

| 預約・查詢 |

03-3499-3877 |

| 可供預訂 |

可以預訂 |

| 地址 |

東京都港区南青山5-4-30 ヴィラソレイユE号 |

| 交通方式 |

從表參道站B3出口徒步5分鐘 距离表參道 345 米 |

| 營業時間 |

|

| 預算 |

¥40,000~¥49,999 ¥20,000~¥29,999 |

| 預算(評價匯總) |

¥50,000~¥59,999¥20,000~¥29,999

|

| 付款方式 |

可使用卡 (VISA、Master、JCB、AMEX、Diners) 无使用電子錢 无使用二维码支付 |

座位、設備

| 座位數 |

12 Seats |

|---|---|

| 個人包廂 |

可能的 可容納2人、可容納4人、可容納6人 餐桌包間2名~6名 |

| 包場 |

可能的 |

| 禁煙・吸煙 |

嚴禁吸煙 |

| 停車場 |

不可能 |

特點 - 相關信息

| 此時建議 |

|

|---|---|

| 開店日 |

2021.11.16 |

| 備註 |

可以通過POCKET CONCIERGE進行24小時在線預約。Reservations can be made online 24 hours a day on POCKET CONCIERGE.※註意店鋪前的道路為私有土地。請勿在車內停車或等待。 |

凛としていて、すべてが美しい

2023年12月の訪問。

頂いたものは以下のとおり。

◯汲出し:塩香煎

◯先付:加賀レンコンを擦りおろしたものを蒸し上げたものの餡掛け。グジ、金時人参、大黒しめじ。モチモチの食感が素晴らしい。

◯向付(お造り):大間のマグロ(延縄)の中トロ、マツカワガレイとそのエンガワ。魯山人のとてもカッコいい器にての提供。

◯煮物椀:間人蟹の真薯。カニを苦手とする自分にはアワビにて。

◯焼き物:この日はお肉ではなくお魚、宮津のサワラ、そして実山椒ソース。分厚くて味の強いサワラであった。

◯八寸:①ホタテの柿の種揚げ、②磯つぶ貝の旨煮、③もずく酢、④マツカワガレイの鞠寿司、⑤マツカワガレイの卵の煮物、⑥余市のアンキモ、⑦雲子

◯炊き合わせ:京都のすぐきの炊いたん、但馬玄のしゃぶしゃぶ

◯強肴:ウスバハギ(初めて食べた)とその肝のペースト、ちり酢で

◯ご飯:いつもどおり、まずは煮えばなから頂く。シラス、マグロ漬け、キンメダイのフライ、カニ(自分にはホッキガイの炙り)、赤出汁のお味噌汁、お新香と一緒に

◯菓子:蕎麦焼き(焼きたてで熱々)

◯抹茶

◯水菓子:とちおとめ、ピオーネ、刀根柿、リンゴのアイスクリーム

下記はベース投稿

+++

このお店がオープンしたのは2015年11月16日のこと。自分が初めて訪問したのはその翌年、2016年の1月のことで、それ以来、2か月に一度とか、3か月に二度というような割合で、コンスタントにお邪魔している。オープン当時は根津美術館のすぐ近くの地下にあったが、ちょうど5年後の日の2021年11月16日に現在地にて再オープンされた。

お店は高級低層マンションの一階にある。一部屋を丸々お店として使っているのだと思うが、それにしても広々としたスペースである。暖簾を潜って引き戸を引いて店内に足を踏み入れると広々とした玄関口(ウェイティングスペースも兼ねているのだろうか)。段差を上がるとすぐに左手にテーブル個室があり、右手に床がある。更に奥に進むと立派なワインセラーがあり、左手にカウンター個室。お手洗いは広々としたものが二つ用意されている。

廊下の一番奥まで行くとメインのカウンター席がある。大きく開放的な窓の向こうには調えられた坪庭。京都であれば日本料理のお店に限らずイタリアンやフレンチのお店でも店内から和風の坪庭を鑑賞しながら食事をするというパターンはよくあるが、東京では珍しい。実に京都的な雰囲気である。カウンターは奥行きもあるし席間もゆったりとしている・・・なんと6席しかないようだ。それでいて1回転しかさせないのだから、予約も今まで以上に難しくなるのだろうか。

まず驚いたのはお料理の写真撮影が可能となったこと。SNS全盛の昨今、当たり前といえば当たり前だし、宮坂さんのお料理はとても美しいので、誠に朗報である。

茶道も嗜まれる大将は、未在でのご修行時代から、日本文化全般にご興味を持たれ精通するようになったようだ。廊下右手にある床には季節を意識した花などが生けられ、やはり季節を意識した掛軸やお道具などが飾られている。詳しいことが分からずとも遠慮なくお尋ねすると良い。とても丁寧に教えてくれるはずだし、とても勉強になる。

お料理はまずは汲出しからスタートする。茶懐石を基本とする京都の「未在」(自分は未訪)でご修行されたからであろうか、あるいはご本人が茶道を嗜まれる方だからなのか、茶懐石でいえばまずは寄付(よりつき)で白湯をいただく、そんな感じだ。冬であれば柚子香煎や塩香煎、春であれば梅香煎や桜湯、夏であれば梅酒オンザロックなどが供される。

そして先付・・・その季節に合わせた食材を使って少々手の込んだ一品をお出しいただくことが多い。冬だと湯葉を使ったもの、春だと胡麻ダレと和えた山菜、夏だと土佐酢を使ったジュレを蛸や鳥貝などの魚介と夏野菜に掛けたものとか。魚と時季の野菜を何かしらをベースに作ったソースで和えたものが多い印象だが、移転後に訪問した三回のうち二回は白味噌仕立てだったので、趣向を少し変えられたのかもしれない(今後も観察していきたい)。

次いで向付(お造り)・・・白身魚(鯛、鰈、平目のどれか)と鮪という組み合わせ。必ずこの組み合わせ(ただし2023年10月の訪問時にはアオリイカが追加されて3品だった)。昆布醤油と、柑橘(酢橘果汁)に塩を一振りしたもの、それが山葵とともに供される。昆布醤油は白身と鮪の双方に、酢橘塩は白身魚に使うことが予定されている。鮪は「やま幸」さんから仕入れていて、余り大振りでないのものがお好みのようだ(ちなみに青空さんも同じことを言っていた)。

煮物椀・・・これが宮坂さんの真骨頂。一言で言えばキレのあるお出汁。出汁はもちろんしっかりとっているものの、吸地はどちらかというと薄味で、まさに引き算の美学。具材として使われる魚介それ自体の甘みや塩味を引き立たせてくれる。秀逸なのは4月頃の蛤のお碗で、蛤の風味しっかりな出汁の中に胡麻豆腐、その上に旨味たっぷりな蛤真薯。夏の白甘鯛と冬瓜のお碗(煮麺仕立て)も自分の好み。

焼き物・・・移転前はカウンター内にあるスペースで炭焼きにしていたが、今は厨房のなかで調理されている。太刀魚、喉黒、鰆、鮎魚女、真魚鰹、桜鱒などのお魚がメイン。単に炭焼きにしているのではなく、実山椒のタレで焼いたものだったり、西京焼きだったり、真魚鰹や桜鱒や時鮭だと幽庵焼きだったりする。しっかりした苦味のある丹波篠山の無農薬野菜の上に載せて供される。お魚がメインと言ったが、実は移転後は牛肉も使うようになられた。いつも兵庫県の但馬玄(上田畜産という生産者独自のブランド牛)で、シンタマの部分を出されることが多いという印象。赤身が多め肉肉しい食べ応えのあるものだ。秋の一品が尾長鴨である。これは移転前にやっておられた唯一のお肉料理で、鴨の肝をベースにしたソースを使うという野趣に溢れていながらも上品な仕上がりの逸品である。

そして箸休めをいただいて八寸に。その八寸がいかにも「京都らしい」という感じで、まさに華やかな八寸。東京の人気店でいうと銀座「しのはら」と同じ感じといえばいいだろうか。東京で修行されたお料理人のなかでも最近だと大門「くろぎ」が似た感じでやられているが、あんな感じで、季節感を視覚に訴えてくるスタイル。祇園祭の時期であれば「蘇民将来子孫也」と書かれた札のようなものが置かれたり、七夕の時期であれば笹寿司が出たりと。また、この八寸をいただくと仕込みの大変さが伝わってくる・・・それぞれの料理が尋常ではない手間暇を掛けて作られてあることは間違いない。

その後は炊合せ(夏の賀茂茄子、秋から冬にかけての聖護院大根などが記憶に残る)、そして強肴・・・松葉蟹だったり鮑だったりといった高級食材がここで使われることが多いかな。4月頃になると京都・塚原の朝堀筍の焼き物が強肴の前に頂けたりするが、これが絶品。前述の蛤椀のことも考えると4月上旬の宮坂を外すことは絶対に出来ない。

お食事は土鍋で炊いた白米である。ここでも茶懐石スタイルが顔を覗かせていて、まずは煮えばな(アルデンテ状態)を1杯いただき、余熱で徐々に炊き上がっていくものを2杯、3杯と頂く。ご飯のお供としてはお新香だけでなく何かしらのおかずもやってくるが、ここ数年(これを書いているのは2023年10月)は鮪の漬けと魚のフライだ。穴子のフライなんてフワフワに仕上げられていて悶絶級だ。添えられるお味噌汁は常に赤出汁、その具材は揚げたお芋と決まっている。なお、移転後に一度だけではあるが、煮えばなを一口頂いたのち、松葉蟹をお釜に入れて余熱で火を通し炊き込みご飯にするということがあった。宮坂さんで炊き込みご飯を頂くのは初めての経験だったので新鮮な驚きであった。今後は炊き込みご飯もやられるのかもしれない(今後も観察していきたい)。

食後・・・まずは自家製の上生菓子などが供され、その後に大将みずから点ててくださる薄茶をいただく。たっぷりと抹茶を使った濃いめの仕立てで、高速シェイクでカプチーノのようにクリーミーに泡を立てたもの。その後に水菓子をいただく。大抵はフルーツとアイスクリームの組み合わせ。グレープフルーツのゼリーの上に無花果や木の芽から作られたアイス、それにシャインマスカットなどなどの美味なフルーツが散らばる。

最後に、残った白米を塩結びにしてもらったもの(2023年10月の訪問時にはちりめんご飯だった☜これは初めて)をお土産として受け取り、大将のお見送りを受けつつお店を離れる。

上記の流れはいつ行っても変わることがないし、季節のお決まりが必ずある。行くたびに新しいお料理が出てくるということはないので、ワンパターンなように思えるかもしれないが、今日はあれが食べられると分かってお店に伺い、毎度そのレベルの高さに満足できる、その意味では自分のなかではカンテサンスと双璧である。

内装の素晴らしさは前述の通りだが、器の素晴らしさもお見事。楽家の焼き物、妙全や保全などの器、中国・明代の器、ラリックのガラス皿などが惜しげもなく使われていて、大将に色々とお聞きしながら教えてもらえば実に勉強になる。

大将は、物腰はとても柔らかいが、常連客と極端に馴れ合いになるようなことはなく適度な距離を置きつつ、でも気さくにお話しすることが出来る方。そういった雰囲気とか、客数と比較すると多めのスタッフとか、器や道具への造詣の深さと情熱とか、美意識の高さとか、そのあたりが僕の中では銀座・青空に通ずるところがあって、故にこのお店も好きなのかもしれない。